今日は外国産ミヤマクワガタ(ヨーロッパミヤマ:ケルブス)の羽化報告です。

【飼育種】

和名:ユーロミヤマクワガタ

学名:Lucanus cervus

産地:フランス産

累代:F2

【羽化体長】♂69mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×145mm)

【えさ交換回数】途中4回程度

【設定管理温度】18~20℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約13ヶ月(合計15ヶ月程度)

赤みの顎がとても格好の良いケルブス。

今回はきのこマットで幼虫した個体がやっと羽化して来ました。

サイズ的には70mmに届かず大型ではないのですが、きのこマットで最後まできちんと羽化した事に満足しております。

ミヤマの管理らしく設定温度は18~20℃とちょっと低めの所で管理。

幼虫期間も予想通り長く1年ちょいかかりました。それでも大型はまだ羽化出来ず・・・。もう一工夫何か必要な感じです。

次は産卵ですが、まだ羽化したばかりですので、産卵させるにはまだまだ時間がかかりそうです。

もう直ぐ産卵可能な個体をつい先日手に入れましたので、今度はそちらで産卵挑戦いたします。

産卵させるマットはNEWバージョンの完熟マットです。またご報告いたします。(^^)

使用したアイテム

今日はディディエールシカクワガタの羽化報告です。

こちらの個体もちょっと前に羽化しました。

【飼育種】

和名:ディディエールシカクワガタ

学名:Rhaetulus didieri

産地:マレー産

累代:F2

【羽化体長】♂71mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×高さ145mm)

【えさ交換回数】途中2回

【設定管理温度】21~22℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約11ヶ月(合計13ヶ月程度)

とても格好の良いシカクワガタ、ディディエール。

今回の飼育はきのこマットで、ちょっと低温気味に管理しました。

サイズ的には70mmUPは出ましたが、まだまだこのサイズでは満足できません。

飼育期間はちょっと長めの1年ちょい。交換は途中2回と約4ヶ月程度での交換でした。

マット交換の目安はマットの劣化や喰いが目立ったわけではなく、新鮮なマットへと考え全交換しましたが、かえってそれがいけなかったのかも?

クワガタやカブトの中には全交換すると育ちがあまりよくならない個体があります。半交換かマット継ぎ足しでよかったかもしれません。

ともかく次回は80mmに近づけるよう精進致します。(^^)

使用したアイテム

マルスゾウカブトの♀が結構な数羽化してきました。

いつもは♂の羽化報告ばかりですがたまには♀を主役に当ててみても良いでしょう。(^^)

【飼育種】

和名:マルスゾウカブト

学名:Megasoma mars

【体長】♀70~78mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 ブロー容器1800cc (径137mm×高さ155mm)

【えさ交換回数】途中5回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約18ヶ月程度で羽化

おなじみマルスゾウカブト。

黒色タイプの大型ゾウカブトの中では比較的羽化も早く♀で1年半、♂でもギリギリ2年かからずに羽化してくれます。

飼育はとても簡単です。マットのみでグングン大きくなってくれます。

通常大型ゾウカブトは♀の場合でもプラケースS(小プラケース)程度を使用するのですが、今回はブロー容器1800cc(上記画像参照)で挑戦してみました。

結果は皆完品でサイズもそこそこで羽化してくれて非常に満足しております。

今回は♀の羽化報告ですが、現在♂も何頭かは蛹になっていますので近い内にまた♂の羽化報告を出来ると思います。お楽しみに。(^^)

使用したアイテム

ミナミヒメゾウカブト(ヨルゲンセン)が羽化しました。

【♂37mm】

【飼育種】

和名:ミナミヒメゾウカブト

学名:Megasoma joergenseni

産地:アルゼンチン産

累代:F2

【羽化体長】♂37mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】500ccブロー容器使用

【えさ交換回数】途中2回

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約8ヶ月(合計約10月程度)

小型メガソマ、ミナミヒメゾウカブトです。

幼虫飼育はとても簡単で、念のためにえさ交換を途中2回しましたが、そんなにガツガツ食べる種でもなく新鮮なエサを与える為の交換といった感じでした。

上は掘り出し露天掘りにした蛹室の様子です。となりにあるのは蛹の抜け殻です。

蛹室はとても小さく成虫がギリギリにはまる大きさでした。それでもキレイに完品で羽化です。

とっても可愛い種です。皆さんも是非機会がありましたら飼育してみて下さいね。

使用したアイテム

先日の日記に「黒虎さん」より以下の御質問がありました。

shihoさん初めまして、教えて下さい!

露天堀りについて詳しく知りたいです!

特に露天堀りを行った後の蛹、マット等の管理や注意点が知りたいです。お願いします。

今日はちょっと黒虎さんからいただいた質問「露天掘り」について書いてみたいと思います。

「露天掘り」・・・初めて聞いた方は何のことだか疑問に思う言葉です。

簡単に説明するとクワガタやカブトが蛹もしくは前蛹状態になった時に蛹室の上面の一部を壊し露出させる事です。

前の画像ですが、参考までに載せてみました。

上はヘラクレス♀の蛹室を露天掘りにした画像です。

このように蛹室の上面を露出させる事を「露天掘り」といいます。

自然界では虫は一番良い条件の環境に自ら移動して蛹化や羽化を行う事ができますが、 人間のブリード下においてはその管理条件の下羽化を行わないといけません。 たとえ粗悪な環境下においてもその場所で成虫にならなければなりません。

この場合、状況によっては手助けしてあげないと蛹化不全&羽化不全を起こす場合があるのですが、露天掘りにする事により環境を改善したり、蛹室の状態をチェックしやすくしたり出来ます。

たとえば

・入れているマットや菌糸の状態が水分過多や劣化等で蛹室内の湿度が高すぎる場合に露天掘りをすると湿気を逃がす事が出来ます。

・蛹室を作ったはよいが形状が悪く、このままでは蛹化時もしくは羽化時に不全を起こしてしまうのではと思われる場合、露天掘りにする事によって蛹室の様子をチェックできます。

本来ならば露天掘りをせず自然に蛹化&羽化させる方が虫にとっては一番ベストなので、

早めのエサ交換やある程度広めの容器で管理するなどの余裕を持った飼育が生体にとってはベストになると考えます。

次に露天掘りした後の管理ですが、私は以下のことに気をつけます。

・蛹室内の乾燥

・露天掘りした蛹室内にマットなどが転がり落ちていないか

特に乾燥については蛹室がむき出しになっているので気をつけます。蛹といえど水分は必要ですので・・。

後は周りのマットなどが露天掘りした蛹室内に落ちて来ていないか・・。このようなチェックも行います。

マットがコバエの幼虫などによって劣化している場合はマットはどんどん劣化していきますので蛹室周りのマットが劣化していくようであれば人工蛹室への移動をお勧め致します。

露天掘りについては大体このようなところでしょうか・・・。

いつも書きますがあくまでもShiho的考えなのであくまで参考程度にお聞きくださいね。(^^)

使用したアイテム

国産オオクワガタやホペイというと材産みですので、産卵セットには産卵木が使われますが、菌糸ブロックを使用した菌床産卵でも結構な結果が得られます。

【菌床産卵の利点】

・セットが楽(産卵木の柔らかさや加水の手間が要らない)

・割り出しが楽(産卵木の割り出し時のように幼虫を潰すことも少なく、また手で楽に割り出せる)

・若令幼虫に最初から菌糸を摂取させられる。

今日はその菌床産卵のセットを組みました。ちょっと順を追ってみてみましょう。

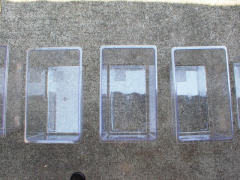

①まずケースを用意します。このケースはクリーンケースLサイズです。

【クリーンケース L】

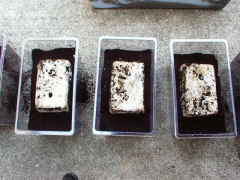

②次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。今回使用したマットはきのこマットです。

③次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

【使用したBasicクヌギ菌糸ブロック】

④菌糸ブロックの周りをマットで埋めます。

今回の場合産卵種がオオクワですので完全に埋めきる必要はありません。半分か1/3程度でOKです。

⑥フタをして完成です。

【真上から見た画像】

【横から見た画像】

上記が産卵の手順です。

今回使用したのをまとめると

【産卵セットしたクワガタ】国産オオクワガタ

【使用したケース】クリーンケースLサイズ

【使用した菌床】Basicクヌギブロックまるまる1個

【周りを埋め込んだマット】きのこマット

【水分量】菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】24~25℃程度

このような感じです。ちなにみ参考までにですが、先に既に菌床産卵によるオオクワのデータを取りましたが、なかなかの結果が出ております。

25セット組んで幼虫&卵共で600頭以上の幼虫を回収しました。ほとんどのセットで産んでおり、全く産まなかったセットは2個、一番多く産んでいたセットは50頭も取れました。

今回セットした産卵セットもまた結果をご報告致します。お楽しみに。(^^)

使用したアイテム

先日の日記に「パプキンさん」より以下の御質問がありました。

いつも楽しく勉強させてもらってます。…最近、アウラタを入手しました。♀3月羽化、♂4月羽化で、別々にプリンカップにて飼育中。… 『熟成に1年もかかる個体』があるとのことですが、『熟成』の見極めるポイントはなんなんでしょうか?あと、『ニジイロ1♂2♀』も最近、入手したんですが、『2♀』は共に後食開始、『♂』は今朝現在、未後食です。…『ニジイロ』の『熟成の見極め』も併せて御教授下さい。よろしくお願いします。m(._.)m

今日は「パプキンさん」からご質問いただいた成熟についてちょっと私なりの考えを書いてみたいと思います。ちょっとややこしい内容になるかもしれませんがご愛嬌下さいませ。(^^)

『成熟』(羽化してから正常に交尾・産卵ができるようになる事)

私はクワカブをブリードするうえで、この『成熟』こそが一番重要だと思っています。

成虫の成熟が浅い場合には交尾がうまく出来ませんし、また仮に卵も産んだとしても無精卵ばかりになり孵化率がかなり悪くなってしまいます。ですので繁殖をさせる第1関門として、いかに成熟したもの同士を交尾させるかとうのはかなり重要になってきます。

通常自然界では羽化した後、羽化した成虫は熟成期間を土や木の中で過ごしてから地上に出てきますので、その時点で成熟はある程度なされ繁殖も可能と考えられます。

しかしブリード下においては人間が羽化後人為的に取り出したりするので、その時期が分からなくなることが多々あります。そこでまず目安にするのは「エサ食い(後食開始)」です。

後食が始まればある程度は成熟してきたといっても大丈夫だと思います。しかし中には後食を開始したからといってもう少し時間をかけなければ上手く繁殖しにくい種もあります。

そういう場合はどこで見分けるか・・・。

次は成虫(種)の寿命で見ています。成虫での期間が短いものは、自然界でも早く熟成して早く繁殖活動を行わないと次世代につなげられません。成虫期間の短いものほど早く熟成し繁殖活動を行うと考えられます。

この代表例が、パプキン、国産カブト、ゾウカブトなどです。

逆に成虫での期間が長いものは後食を開始したからといって交尾させるのは望ましくない場合があります。寿命が長い種はおおむね、完全に成熟するまでに少し時間がかかります。

よく寝かせるとよく産むという虫はこのタイプに当たると思います。

代表例でいうと、国産オオクワ、アンタエウス、ヘラクレスです。

しかし、同じような種であっても熟成期間が異なるものも存在します。

代表例としては、グラントシロカブト、ティティウスシロカブト。

パプキン、アウラタキンイロ、ミカルドキンイロなどです。

前者は同じシロカブト種ながら熟成期間の違いが見られます。後者の同じランプリマ種でありながらアウラタ、ミカルドはパプキンより熟成期間が長めです。ただしアウラタの中でもドリゴ産アウラタは熟成が早い事をよく言われます。一般的なアウラタ、タスマニアアウラタとはちょっと違うようです。

この違いはやはりそれぞれが生息していた環境によるところだと思います。

ですので種類別に区別するのもちょっと問題があり、やはり個別個別でその虫に関する特性を知っておく事が重要だと思っています。

話がややこしくなりましたが、^^;

パプキンさんの御質問に対する私なりの解答は

まずアウラタですが、一般的なアウラタならばおっしゃる通り成熟期間は少し長いです。ですが成熟した後は寿命は短いので後食を開始したら1週間程度でブリードに持ちこんでも良いと思います。

次にニジイロですが、こちらは成虫になってからの全体的な寿命も熟成してからの寿命も比較的長めです。わたしの場合は後食開始してから最低約3ヶ月程度は成熟期間を持ちます。昔半年以上寝かせたニジイロは驚くほどかなり沢山産んでくれました。

まとめると

【アウラタキンイロクワガタ】

♂♀がきちんと後食するのを待ってブリード。

♀が早く後食開始した場合は♀を低温、 ♂をすこし高温の所に置き成熟度のズレを修正するなどの対策を取るのが良いかと思います。

【ニジイロクワガタ】

♂♀がきちんと後食し、なおかつ3ヶ月程度はじっくりとエサを食べさせてからブリードに入ります。羽化ズレ対策はアウラタと同様に

♂♀の管理温度に差をつけて成熟のズレを修正します。

本当にややこしく長々と書きましたが、交尾時期を見極めるのは本当に難しいです。

私も昆虫に聞いたわけではないので(^^ゞ このあたりは今までやってきた感覚、友人、先駆者達の意見をもとに行っています。

くれぐれもあくまで私個人の考え方ですので、ご参考程度という事でお読み頂ければ幸いです。(^^)

使用したアイテム

最近ゴロファネタが続くこの日記ですが今日は真っ黒なゴロファ、テルサンデールの紹介です。

【飼育種】

和名:ゴロファ・テルサンデールタテヅノカブト

学名:Golofa tersander

産地:メキシコ産

累代:F2

【羽化体長】♂40mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 800ccPPボトルの空容器使用

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約8ヶ月(合計約10月程度)

今まで黄土色の♂ゴロファは何頭も紹介しましたが、このテルサンデールはまさに漆黒のように真っ黒です。小型ゴロファながら頭角は発達しまっすぐに伸びます。♀の画像は今回紹介しませんでしたが、♂と同様に真っ黒でとても光沢があります。またとても長生きします。

飼育はとても簡単です。今回はきのこマットで管理し、問題なく羽化してくれました。

小型ゴロファなので比較的早く羽化してくれると思っていたのですが、思いのほか時間がかかりました。

容器も今回は800cc程度を使用しましたが、成虫の大きさとエサの喰い具合からいって500cc程度でも十分のようです。

産卵もとても簡単で、かなりの数を産んでくれます。

弊社のマットでは黒土マット、完熟マットで産卵を確認しております。

100頭近く幼虫がとれることも珍しくありません。

漆黒のゴロファ、皆さん是非トライしてみて下さいませ。可愛いですよ。(^^)

使用したアイテム

今日はゴロファ・ポルテリの産卵セットを組みました。

その時の様子をご紹介いたします。

【飼育種】

和名:ゴロファ・ポルテリ

学名:Golofa porteri

産地:ベネズエラ

累代:CBF1

産卵セット方法は以下の通りです。

【産卵に使用したマット】黒土マット

【セット期間】開始~約1ヶ月~1ヶ月半

【産卵に使用するケース】クリーンケースLサイズ(W375×D220×H280)

【産卵管理温度】23~25℃(幼虫飼育と同等温度)

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの2/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

ゴロファ類はばら撒き産卵が多い為、マットを固く詰める部分も少なくてよいです。

産卵数はかなり多産です。私の場合は約2週間ごとに卵回収します。

上手く産んだ場合には100近く回収できる事もあります。

比較的容易な種だと思いますので、機会があれば是非トライしてみて下さい。(^^)

使用したアイテム

GW明け初の日記です。

皆さん楽しい連休を過ごされましたでしょうか。

クワガタシーズンもいよいよ本番突入。頑張っていきましょう。(^^)

さて今日はキクロマトス、オオズ系のカウピホソアカの飼育情報です。

【飼育種】

和名:カウピホソアカクワガタ

学名:Cyclommatus kaupi

産地:ニーギニア産

累代:CB

【羽化までの内容】

体長♂47mm

使用したエサ:くわマット

設定温度:23〜25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し:300ccプリンカップ使用

羽化までの期間:初令幼虫~約6ヶ月

飼育は産卵&幼虫飼育共に簡単です。

幼虫飼育は場所いらず手間いらずでプリンカップでも十分に羽化が可能です。今回は300ccカップを使用しましたが、 120cc程度でも十分大歯型は出ます。蛹室は窮屈につくりますが、羽化には問題がないようです。

また産卵の方法ですが、私は以下の方法でセットしました。

わたしの場合は材は使用しません。

【産卵のセット方法】

使用したマット:くわマットのみ

使用した容器:小プラケース

設定温度:23~25℃

水分量:適量

結果:この方法で約30~40程度頭

産卵もとても簡単ですが、私の実力では多くて50頭程度しか採卵させておりません。

大アゴの迫力があるとてもキレイな種で簡単ですので、機会がありましたら是非トライしてみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント