A・HAPPY NEW YEAR !

新年明けましておめでとうございます!

本日:1/5より月夜野きのこ園2026年度の仕事初めとなりました。

皆様、どんなお正月をお過ごしになられましたでしょうか?

今年も色んな情報やお話をお届け出来れば良いと思っております。

それでは、2026年、今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます m(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

月夜野きのこ園は本日12月27日で、2025年度の仕事納めとなります。

今年も色々な出来事がありました。

イベントの方ですと、まずは6月に「クワガタワイワイVol.11」が行われました。

毎回お馴染みの豪華なゲスト陣がズラリと!

ネット配信にて皆様に楽しいひと時をご紹介させて頂きました。

また7月には「世界のクワガタ・カブト大集合」が行われました。

昨年同様、例年通り土曜、日曜と、2日かけての開催となりました。

ミヤマ仮面さんの昆虫教室、そして私Shihoと月虫メンバー:ちっぴーによる昆虫教室も開催させて頂きました。

多くの皆様にお越し頂きまことにありがとうございました!m(__)m

そして、くわかぶ村では、メンバーの皆さんが、毎日のように楽しい投稿をして頂き、楽しい会話で盛り上がりました!^7^

2025年度、本年中も大変お世話になりました。

来年度は更に充実した内容で盛り上げていきたいと思っております。

ちなみに来年の仕事初めは1/5(月)からとなっております。

それでは、皆様も良いお年をお迎え下さいませ。

良いお正月を!👍😊

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

Merry Christomas

今日は12月25日

メリークリスマスです🎉🎉🎉😊

昨夜は楽しいクリスマス・イヴをお過ごしになりましたでしょうか?

少し前、ちっぴーに、

「ブログ用で使うクリスマスの画像何かない?」

って聞いたら、

何と、作って送ってくれました。

そうです、

オウゴンオニの上に載っているは、私、サンタShihoです笑🎅

クワガタやカブトムシがこれくらい大きければ、メチャクチャ格好良いですよね。

背中に乗って自由に空を飛んでみたいです笑

2025年のクリスマス、

皆さんも良いクリスマスをお過ごし下さいませ😊

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

使用したアイテム

今回はつい先日のライブ配信で話題に取り上げた外国産ネブトクワガタ種、プラティオドンネブトクワガタの飼育方法をご紹介したいと思います。

※この記事の内容は過去にもご紹介したことがあります。それに加えて新しく販売になったマットでの適正や現時点での思考なども加筆した上での現時点での私の考え方をご紹介しております。あくまで私個人での感想や考え方ですので、その辺をご了承の上ご覧頂けますと幸いですm(__)m

【参考画像:プラティオドンネブト♂】

【参考画像:プラティオドンネブト♀】

【飼育種】

和名:プラティオドンネブト(オノツキネブト)

学名:Aegus platyodon leopoldi

産地:イリアン産等

プラティオドンネブト、またはその内歯の形状にちなんで、オノツキネブトとも言われています。

ネブトクワガタと言いますが、日本のネブトクワガタと比べて非常に大きく、大きいものでは50mmを越える個体もいます。

大型になると、とても立派な内歯は斧の形状をしておりとても迫力があります。

飼育は産卵、幼虫飼育共に容易な種です。

それでは私個人のやり方ではございますが、幼虫飼育方法と産卵方法をご紹介してみたいと思います。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

完熟マット

【飼育容器】

ブロー容器500㏄程度

♀と分かれば、プリンカップ200~300㏄程度でも十分に飼育可能です。

【えさ交換回数】

途中1~2回程度(※マットの劣化や状況による)

【設定温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約5~7か月程度

♀:約5~7か月程度

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、幼虫の大きさ等個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

幼虫飼育は完熟マットがお勧め。

飼育期間も短く、余程低温にしない限りは半年程度で羽化してくる傾向があります。

また最近販売になった、産卵マットや黒微マットもまだ実績はないもののこの種に向いているように感じます。

こちらも挑戦してみる価値はあると考えておりますm(__)m

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方で行っております。。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

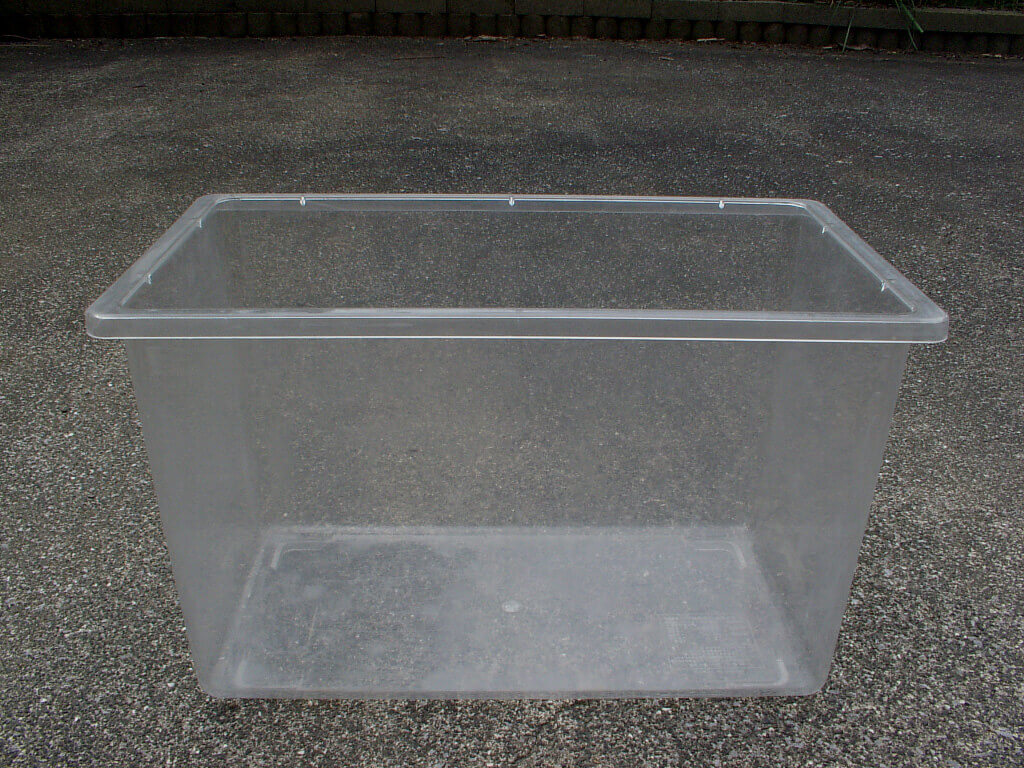

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

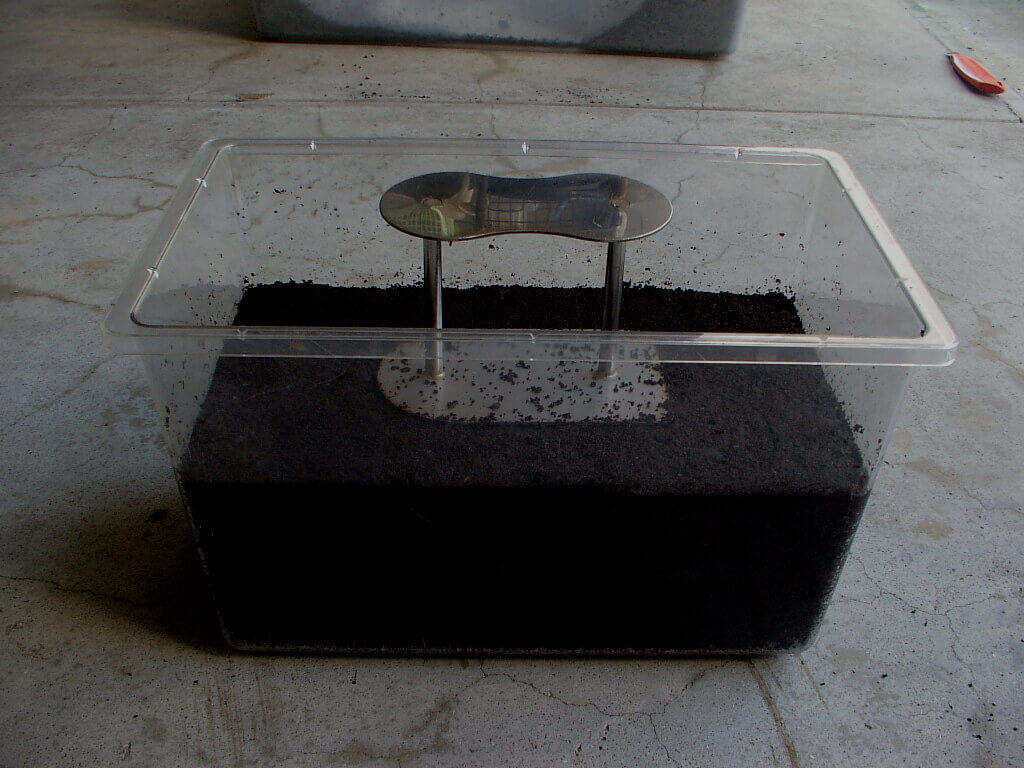

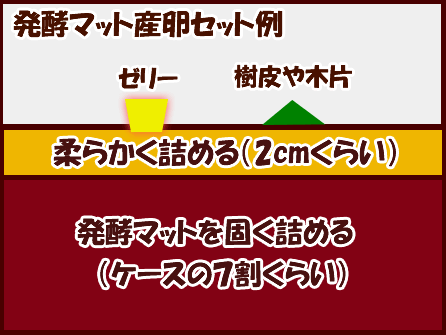

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

セット方法を画像付きでご紹介します。

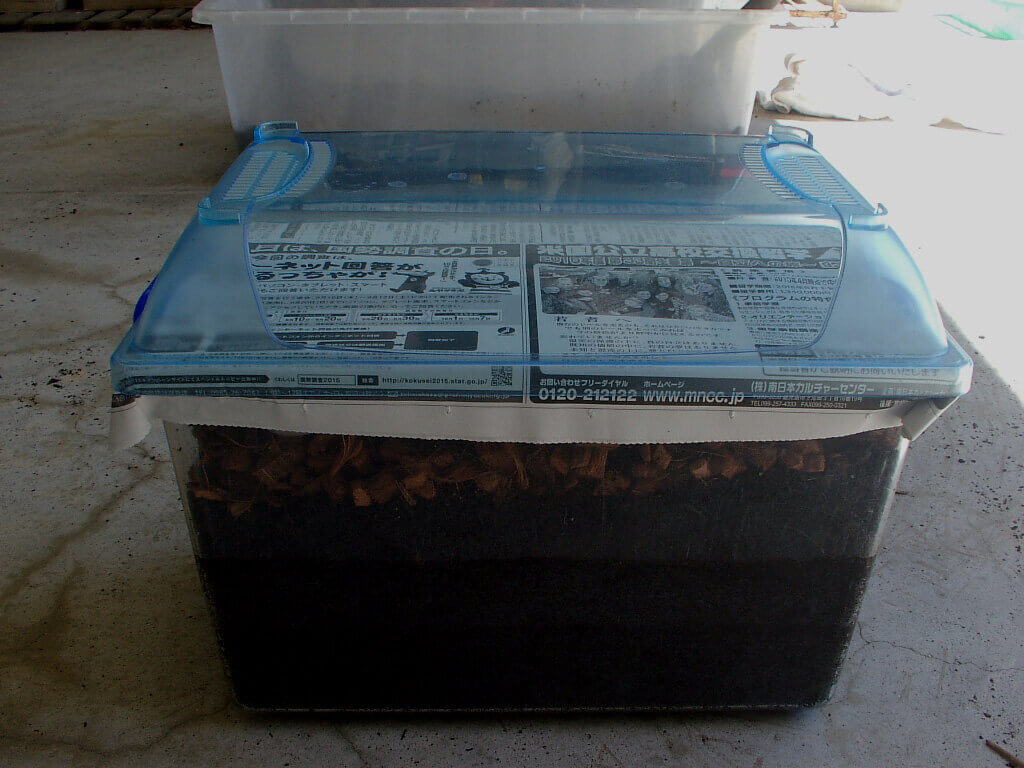

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

産卵セッティングに関しては、ネブト種の場合、私は主にマットのみの産卵で行っております。

こちらはどちらのマットでも良い感触で産卵してくれました。

あと未知数ではございますが、新発売の、産卵マット、黒微マットでもいけるような感触があります。

こちらも幼虫飼育同様、是非挑戦してお声をお聞かせ願えれば幸いですm(__)m

皆さんも是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット), 黒微Mat(仮)

2025年12月19日

カテゴリー

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット), 黒微Mat(仮)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回のテーマは交尾のやり方についてのご紹介です。

クワカブ業界では、交尾をさせることをペアリングと呼んでいます。

飼育下におけるペアリングには、

「虫の意思に任せる方法」と、

「人が交尾を補助する方法」があります。

この事をそれぞれ、

【同居ペアリング】

【ハンドペアリング】

と呼んでいます。

私もこの2つの方法を使い分けて行っています。

では一つずつご紹介してみたいと思います。

【同居ペアリング】

この方法は、なかなか交尾してくれない、交尾完了まで見届ける時間がない、などといったハンドペアリングが難しい種によく使います。

いわゆる「虫の意思に任せる方法」です。

【やり方】

交尾時期を迎えた熟成した親♂と親♀を、比較的狭い空間(一緒のケース)に一定期間入れておく。

【上記画像はギラファノコギリの同居ペアリングの様子です】

その後は親虫同士の意思に任せて交尾を期待します。

【メリット】

・基本放置なので、手間が要らない。

【デメリット】

・交尾の瞬間が直接見れないことが多いので、交尾成立を確認出来ない場合が多い。

・同居の為、相性が合わないと片親殺しが(主に♀)が発生する場合がある。

・交尾成立まで見守らなければならないため時間がかかる。

手間や時間がかかるハンドペアリングと比べて、とても楽ですが、交尾成立が見届けられない、同居内での♂♀の喧嘩が起こる可能性がある等のデメリットもあります。

勿論自然界ではハンドペアリングなどは行われないので、皆同居ペアリングのようなものですが、すぐにどこにでも逃げられる自然界と違い、飼育管理下ではケース管理の為逃げられず、最悪の場合♀殺しが発生することもよくあります。

それゆえ、私の場合はハンドペアリングが可能なものは全てハンドペアリングで交尾を行うようにし、ハンドペアリングが難しい種に関しては仕方なので同居交尾をさせるようにしています。

上手くタイミングが合えば、

このように交尾している瞬間を見届ける事も出来ます。

【ハンドペアリング】

ハンドペアリングは「人が交尾を補助する方法」です。

主に大型のカブト種でよく使いますが、クワガタでもニジイロやギラファ、オウゴンオニといった比較的体高のあるものに関しては上手くいく場合が多いです。

勿論体高が低いクワガタ(オオクワやヒラタなど)でもやり方次第では上手くいきます。

ハンドペアリングの魅力は確実に目の前で交尾成功を確認出来るというのが大きな強みです。

【やり方】

交尾時期を迎えた成熟した♀の上に後ろ側からそっと♂を乗せます。

背中の小循板部分からフェロモンが出ていると言われているので、あくまで私の場合ですが、♂の口ひげ辺り部分を♀の小循板の辺りに置くようにしています。

【例:ギラファノコギリでの口ひげ&小循板位置】

そうすると♂が♀のフェロモンを嗅いでやがて触覚をピクピク盛んに動かし始めたら交尾開始の兆しありと見ています。

しばらくすると交尾を開始します。

このタイプの交尾は一度交尾をしてしまうと時間的にも結構長く交尾をしてくれる場合が多いです。

上記画像がまさにハンドペアリング時成立の瞬間の様子です。

【メリット】

・交尾成立を確実に確認出来る。

・交尾が成功すれば短時間ですむ。

(※ただし交尾時間が長い個体の可能性もあり)

【デメリット】

・人の手で直接促すので手間が要る。

またクワガタにおいては♀の上に♂を乗せると、♂がなかなか♀を掴みにくいことがよくありますので、特に体高の低いクワガタ(ヒラタクワガタやオオクワガタ等)については後ろから乗せるのではなく、♂と♀をクロスに置くように接すると上手くいく場合が多いです。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、いわゆる♂と♀で十字の形をつくるようにです。

こちらはフェロモンを感知したあと、お尻同士を斜め「V」のような感じで合わせて交尾を始めることが多いです。

如何でしたでしょうか?

今回の日記ではペアリングのやり方、「同居ペアリング」と「ハンドペアリング」についてご紹介しました。

こんな用語&やり方が分からない・・・。

等の皆様のお力に少しでもアドバイスになれば幸いです^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

※この記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

使用したアイテム

クワガタ、カブトムシをブリードさせる時、必ず避けて通れないもの。

その一つに「交尾」があります。

おかげ様で月夜野きのこ園では毎日沢山のご意見、ご感想、ご質問を頂いております。

その毎日沢山来るご質問の中の一つで、

「交尾がうまくいきません」

という話をよく聞きます。

その原因として、あくまで私個人考えですが、

<交尾が上手くいかない原因>

・それぞれの個体、もしくはその片方がまだ熟成していない。

・♂、♀の相性が悪い。

この2つが主に頭に浮かびます。

個体それぞれには、「熟成」というものがあります。

熟成とは「産卵が可能になるまで成長した個体の成熟度」を意味します。

この成熟度が十分に熟成していないと、

・交尾を行わない、嫌がる。

・産卵活動を行わない。

・産卵数が少ない。

・産卵しても無精卵が多い。

といった事が起こりえる可能性が高まります。

折角手に入れた個体ならば、きっちりと産んで次世代につないで欲しいですよね?

そういう意味でも、

「熟成した♂♀同士で交尾(交配)させる」

というのは重要だと私は考えています。

成熟期間の目安は種類やによって様々です。

短い種で成熟する種もあれば、長い時間をかけて成熟する種もあります。

<短い期間で成熟する種(例)>

・パプアキンイロクワガタ

・メタリフェルホソ赤クワガタ

・エレファスゾウカブト

など・・・。

<長い期間で成熟する種(例)>

・国産オオクワガタ

・国産ミヤマクワガタ

・ティティウスシロカブト

・メンガタメリー

など・・・。

♂♀それぞれをきっちりと成熟させて「交尾」に進みましょう。

しかし十分に成熟しているはずなのに交尾をしない・・・。

という事も実際に多くあります。

その時に考えらえるのが、

「♂♀の相性」

です。

これ、結構ある話なんです。

交尾がスムーズにスッと上手くいくやつもいれば、何度やっても上手くいかないやつもいる。

クワガタ、カブトムシにも相性というのが確かに存在します。

その時の対処方法としては、

・仕切り直しをする

・他に予備個体があればパートナーを交換してみる

といった方法と取ってみると良いかと思います。

どんなにペアリングさせても上手くいないのに、別の日に行ってみたらすぐに交尾してくれた、ということは良くあります。

交尾が上手くいく場合は、意外に短時間での場合が多いです。

同居ペアリングする場合は別ですが、ハンドペアリングの場合、1時間もやって上手くいかなければ、その後続けるより後日改めて仕切り直しした方が上手くいく可能性が高いと考えます。

また♂♀どちらか、複数成熟した個体がいるならば、パートナーを変えて交配してみるのも良い手です。

パートナーを変えた途端にすぐに交尾したという事もよくあります。

如何でしたでしょうか?

自然界では普通に行わていることですが、ブリード下で意図的に行おうとするとなかなか難しいものです。

熟成においても、相性においてもタイミングが重要だと考えますので、一度失敗しても何度か挑戦してみましょう。

※この方法はあくまでも私:Shihoのやり方や考え方で、絶対的なものではございません。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

※この記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

使用したアイテム

一つのペア個体から、子孫を残していく・・・。

いわゆる累代飼育と呼ばれるものですが、この累代飼育にも「インラインブリード」と「アウトラインブリード」と呼ばれている方法があります。

今回は、そのインラインブリードとアウトラインブリードについて簡単に分かりやすくご紹介してみたいと思います。

【インラインブリード】

同種による同血統の同兄弟同士♂♀の配合で次世代を作ること

<メリット>

直の兄弟がゆえ、遺伝子が似通っており、体型や体長が遺伝する確率が高くなる。

大型や良型&極太個体の特徴を、子孫に受け継がせたい時には非常に有効と考える。

良型のホペイ:インラインブリードだと形も遺伝しやすくなる

<デメリット>

兄弟同士の配合がゆえ、血が濃くなってしまい、蛹化不全、羽化不全、奇形、産卵数減少などの障害が出やすくなる。累代を重ねれば重ねるほど、この現象は顕著に表れてくる傾向が強くなる場合がある。

羽化不全により羽が割れてしまったヒルスシロカブト、すべての個体が血の障害だけとは限らないが、インラインブリードで累代を重ねていくことにより、その確率は多くなっていく傾向が強くなっていく。

【アウトラインブリード】

同種による異血統(兄弟ではない)同士の♂♀の配合で次世代を作ること

<メリット>

異血統ゆえ、血の障害が起こりにくくなり、蛹化不全、羽化不全、奇形、産卵数減少などの障害が出にくくなる。

健康な個体を作出するにはこの方法が一番有効だと考える。

<デメリット>

血の入れ替えによって、全く別の親の遺伝子同士が配合されるので、どちらかの親片方の特徴を持った個体が出にくくなってしまう。

気に入った親個体の型を子に伝えようとしても、片方の伴侶が別血統ならば、親の型を受け継ぐ力は1/2となり、確率は下がってしまう。

アウトラインブリードを続ければ続けるほど健康的にはなるが、型を子孫に伝える力は弱くなってしまう。

如何でしたでしょうか?

インラインブリードとアウトラインブリード、どちらにもメリット、デメリットがあります。

健康な個体をと考えるならば、間違いなくアウトラインブリードですが、実際は親の型を子供にも伝えたい、飼育している虫が1ペアしかいない、等の理由でインラインブリードの方が多く行われている傾向があります。

なかなか難しい問題かとは思いますが、血が絶えてしまっては意味が無くなってしまいますので、適度なインラインブリードを行った後にはアウトラインブリードによって血の入れ替えを行うのが無難かと考えます。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

※この記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

使用したアイテム

ここ先日までの日記記事で「クワカブの冬場の管理方法」について「発泡スチロールを使用した簡易温室」「メタルラックを使用した簡易温室」等をご紹介して来ました。

これらは冬場の温度管理対策として、どちらも温源(熱を発する機器)を使用した簡易温室でした。

今回の日記では、そういったものを利用せず、もっと容易に冬場の管理が出来ないかを考えてみたいと思います。

そのまま常温で管理出来れば楽なのですが・・・💦

※これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。またこの記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

冬場は当たり前ですが、気温が下がります。

気温が下がる中、温源を使用するエアコン管理や、簡易温室を利用せずに何とか乗りきる方法はないのでしょうか?

あくまで私が考えつく参考例(画像がなくてスミマセン)にはなりますが、いくつか具体例を挙げてみたいと思います。

【日中、日が当たる部屋の影になる場所に置く】

日中に日差しが入り、部屋全体が比較的暖かくなる場所に置くということ。

但し日光を直接当ててはダメです。

あくまで影の場所において下さい。

一度温度計を置いてその部屋がどれ位の温度になるか計ってみるのも良いでしょう。

【発泡スチロール箱やダンボール箱に入れて管理する】

管理する時、棚の上等でそのまま管理するのではなく、ダンボール箱や発泡スチロール箱に入れて管理するやり方です。

外からの見栄えは悪くなりますが、ダンボールや発泡スチロールは保温性があります。入れた周りの隙間などに新聞紙や綿などを入れても良いと思います。

【土やマットに埋めて管理してみる】

衣装ケースなどに菌糸ビンやケースに入った成虫などを入れ、その周りをビンの肩口付近位までマットや土、腐葉土などでフタの部分まで埋めるという方法です。

ここでのポイントは地面となるマットなどは固く敷き詰めないで、軽くフンワリと敷くのがポイントです。空気が含めばより保温性が高まると思いますので・・・。

【プチプチやアルミマットなどのクッション材等をケースや菌糸ビン等に巻く】

菌糸ビンや飼育ケース等に、プチプチやアルミマット(薄いやつ)などのクッション材等を巻いて管理する方法です。

寒さが直接当たらないように防護するといったやり方です。

衣装ケースなどに一緒にまとめて入れ、その周りを全体的に巻いても良いかとは思います。

【水を張った水槽や衣装ケースなどに入れる方法(温源利用する手もあり)】

夏場にはよく聞く方法です。

水を張った水槽や衣装ケースに上面が出るようにして水の中に入れます。

ただしこの方法は冬場はかなり水も冷たくなると思いますので、自然的な方法からは外れますが、熱帯魚の温度を保つ熱源を入れてやると良いかと思います。

これにより水が温められて適温になるかと・・。

サーモまでつなげれば、よりベストだと思います。

先日紹介した簡易温室が空気を暖めるバージョンならば、こちらは水を温めて利用するバージョンといった感じでしょうか・・・。

如何でしたでしょうか?

正直、温源を使用した対策には及ばないとは思いますが、何もしないよりは少しは効果があると思います。

勿論他にも色々とやり方は沢山あると思います。

今回は実際の画像がなく、文面だけではわかりづらかったかもしれませんがご参考にして頂ければ幸いです。

皆さんも色々と工夫をしてこの冬を乗り越えましょう。(^^)

※管理のやり方には色々な方法があると思います。今回紹介したのははあくまでも私Shihoの考え方による管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

本日より12月に入りましたね。

寒さもより一層増してくる季節になって来ました。。

さて先月末の日記で、冬場の温度対策の一例として、「Shiho自作の発泡スチロールで作る簡易温室」の作成方法をご紹介しました。

今回は発泡スチロールの大きさじゃ容量が足りないという方達の為に、ちょっとワンランク上の「メタルラックを使用した簡易温室」の紹介をしてみたいと思います。

※あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが、今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部訂正箇所や追記事項もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

ではご紹介していきましょう。

出来上がった全体図からご紹介すると、

このような感じで作成しました。

この温室を作成するのに、いくら予算が必要なのかを知りたい方も沢山いらっしゃると思いますので、作成時にかかった金額をご紹介してみたいと思います。

<材料>

・メタルラック:150cm(中古)

1個 ¥2000

・フォーム(上下面&背面)

1枚 ¥800

・養生プラダン(左右側面&背面)

2枚 ¥360(@¥180)

・ビニールカバー(前面)

1m×1.8m ¥380

・プレートヒーター(中古)

1個 ¥3000

・サーモスタット(中古)

1個 ¥1000

・ファン:小型扇風機(中古)

1個 ¥300

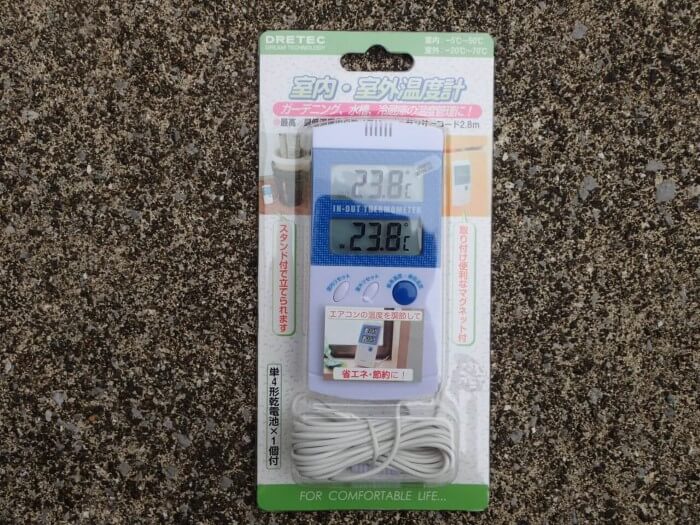

・室内外用温度計

1個 ¥1500

総合計金額 ¥9340

※金額は購入した際(2016年当時)の価格

※価格はあくまでこちらで購入時の目安です※

このような感じで温室を作成しました。

材料について一つずつ細かく紹介してみましょう。

※紹介してる材料は実物とは一部異なるものもあります。あくまでも参考画像です。ご了承下さいませ※

【メタルラック(150cmタイプ)】

メタルラック150cm程の同様のタイプです。

一番下に温度の元(ヒーター)を入れますので、それの熱がスムーズに上に上がるように棚板は隙間のあるものが良いです。その点で言えばメタルラックは適任ですね。

【フォーム】

フォーム

いわゆる住宅用の断熱材(発泡スチロール)の板です。

通常の発泡スチロールでも良いですが、住宅用のフォームはきめが細かく保温効果も強いですのでお勧めです。

この時は上面、下面、背面のみに使用しましたが、全ての面を覆ってもOKです。

【養生プラダン】

養生プラダン

薄く柔らかめの断熱素材です。

コスト削減の為に左右側面に使用。

上記のフォームと比べると同じ大きさで価格は約1/5で済むのが魅力です。

【ビニール製カバー】

柔らかめのビニール製カバー

切り込みを入れ、のれんのようにして前面のカバーとして使用しています。ほぼ透明なので中の様子がある程度見えるのも良いですね。

【プレートヒーター】

プレートヒーター

暖房管理の必需品です。

これは実際に使用しているものと同型機。

ワット数は250Wあります。

温室用に使用するヒーターとしてはとても使いやすいタイプで、このW数ならば150cmメタルラックの容量程度ならば十分に温めてくれます。とても扱いやすいです。

【サーモスタット】

温度調整の必需品、サーモスタット

中のヒーターにより温度が上がり過ぎると、設定温度を超えた時点でスイッチが切れ、設定温度からある程度温度が下回るとスイッチが自動的に入るというのがサーモスタット。

人がつきっきりでなくても自動で管理してくれるのでとても重宝します。

ちなみに上の画像のサーモスタットは約15年位前に私が使用していたもの。これを見ると当時の懐かしい記憶が蘇りますね。

【ファン:小型扇風機】

ファン(小型扇風機)です。

温室内の空気の循環に使用します。

ヒーターにより温めた空気は上に上がりますので、温室内はどうしても上部の方が温度が高くなります。

その温まった空気を循環させ、均一にするのがファン(小型扇風機)です。これを使用する事により温室内全体がほぼ均一な温度をキープ出来るでしょう。

【室内室外温度計】

室内外用温度計

長いコードのあるセンサーで温室の内部の気温を計ると同時に、外気温も計る事が出来る便利もの。

温室内が今現在何度なのか、これがあれば一目瞭然です。

ちなみに上記画像の温度計は月夜野きのこ園で販売されているものと同じです。

以上がメタルラックを使用した温室の作成でした。

如何でしたでしょうか?

ここは宮崎県という事もありまして、宮崎県の冬の気温に適した温室作成をしております。

例えば、メタルラックの全ての面をフォームで囲めば、それ以上の保温効果は望めますが、南国宮崎県という土地柄、そこまでしなくても十分に保温効果が得られると判断した上での作成方法になっております。

温室も使う場所によって様々に状況(温度)が変わってきますので、その様子を見ながらご自分なりのオリジナル温室を作成すると良いでしょう。

道具を駆使して、お安く、丈夫でかつ便利な温室を作り、冬の寒さを乗り越えましょう!

※この温室作成方法はあくまで私個人の作成方法の一例です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

早いもので11月ももう終盤

日中の気温もグンと下がり、朝方に至っては0℃近くなる地域も出て来ております。

冬場になると、クワカブ飼育者の頭を悩ませるのが、そうです、「温度管理」です。

今回は、毎年恒例記事の一つ、冬場の温度管理方法についてご紹介したいと思います。

その一つの方法である、Shiho自作の「簡易発泡スチロールによる簡易温室」の紹介です。

※あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部、修正や追記事項等もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

ブリード環境下において、中でも外国産のクワカブにとっては日本の冬は寒さの厳しい時期です。

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。

ですが、外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もあります)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、 かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?

答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

温度管理方法で一番先に思いつくのは、

【エアコンでの管理方法】

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようです。

しかしコストが割高になる、家族の理解など、なかなか問題があり、そうそう容易に実行出来るものではありません。

少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は「簡易温室」を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、 ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今回はその中でも、少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介してみたいと思います。

【発泡スチロールで作る小型簡易温室】

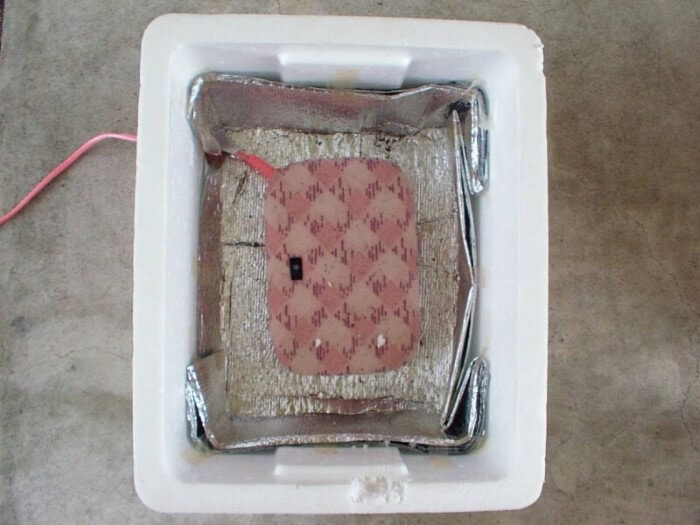

同じ大きさの発泡スチロールを3個用意します。

3個の発泡の内、2個を底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。 今回は電気あんかを温源に使用しました。

電気あんかの下には少しでも熱を上に上げる為に、アルミ箔シートを下に敷き詰めました。

コードの穴の隙間部分は切り取った発泡スチロール部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

3つそろって下のような感じです。

後は重ねて、2つの段の上に飼育する虫を置くだけです。

この温室は小さいので多数は置けません。また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

<理想の温度帯>

温室が完成しましたら、必ず温度テストをするようにしましょう。

どこにお住まいか、またどんな場所に置くかでも温度はかなり違ってくると思われます。

ご自分の育てる場所で、どれくらいの温度をキープ出来るかを認識しておくことは重要です。

冬場でもクワガタ、カブトムシ(主に外国産)を活発に活動させるには、

15~28℃

大きく言うと、この温度帯をキープが必要かと思います。

※飼育する虫の種類によっては活発な活動温度帯は異なります。それぞれの飼育種に合わせて更に細かく調整するなどの工夫も必要かと思います※

テスト実験してキープ温度がもう少し低いならば

・もう少し暖かい部屋に移動させる

・外側にアルミシートなどをかぶせる

・加温器を少しグレードアップさせる

・発泡スチロールの容量を少し狭くする

等の対処をして、ご自分のお住まいに合った調整法を考える必要があると思います。

<温度確認方法>

中に温度計を1つ入れて確認すると良いと思います。

弊社でも販売している「室内室外温度計」ならば、先端のセンサーの部分だけを小さな穴を開けて差し入れておけば外側からでもすぐに内部の温度が分かるので便利です。

また昔小学校の頃位に実験などでよく使っていた30cm位の長い温度計などでも発泡スチロールの上面から突き刺しておけば、外側からでも確認出来るので便利だと思います。

<通気確保>

また空気確保の為、発泡スチロール上面に小さな穴を2つ位開けておくと良いと思います。元々そこまで保温能力は高くないので、大きめの穴は避けた方が良いでしょう。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、 コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、 一定の温度を保つ事も可能かと思います。

また、より広く、ちょっと本格的なものを作りたいならば、例を挙げるならば下記の画像のような園芸用の温室等を使用すればより簡単に簡易温室が作れます。

一番下の棚に温源となるものを入れて後は密閉するだけ・・・。

温源とサーモを接続してコンセントに差し込めれば、容易に温度管理が可能です。

また内部に小型ファンを入れれば空気も循環して全体的にムラなく温度管理が出来るでしょう。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。

しかし上記でも書きましたが、皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。

例えば北海道で使用するのと九州、沖縄で使用するのとでは全然違ってきます。

それぞれの管理する場所にあった温室作りが大事だと考えます。

しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りつつ、クワカブライフを楽しみましょう。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

最近のコメント