野外採集(昆虫採集)した虫を産卵させてみよう!シリーズの第7回目。

今回は「アカアシクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:国産アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

産地:日本

アカアシクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】マット+材2本程度

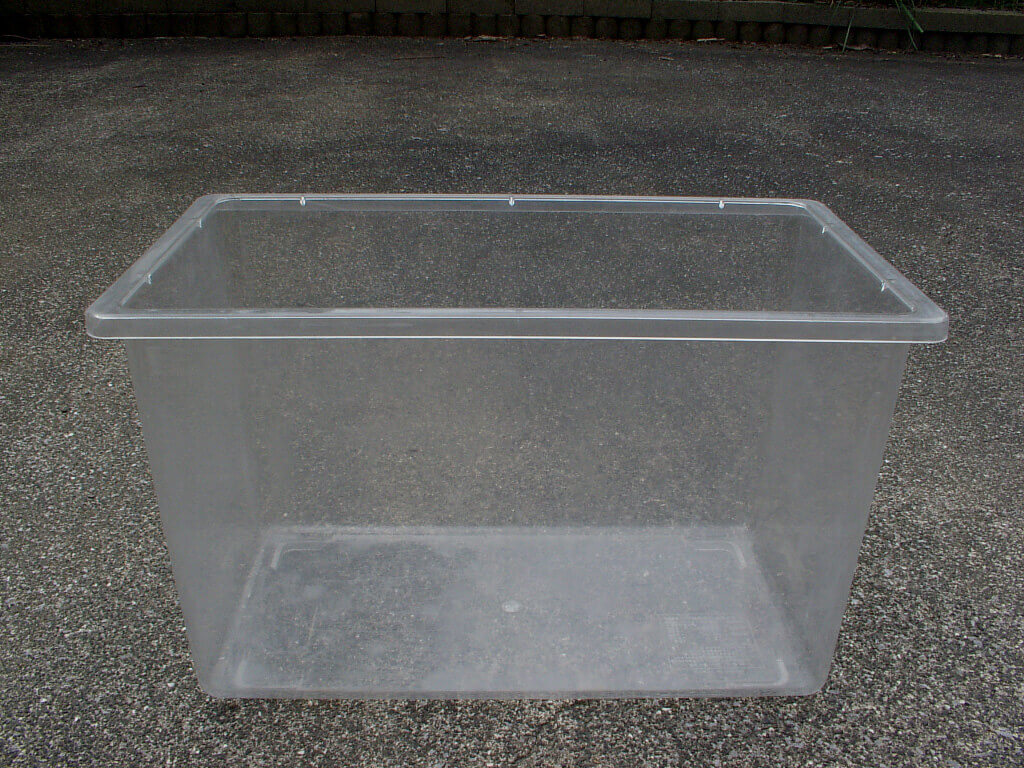

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】 20℃前後(※重要)

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

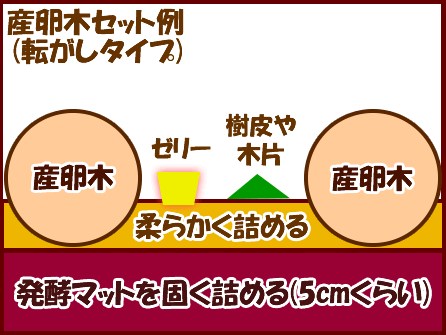

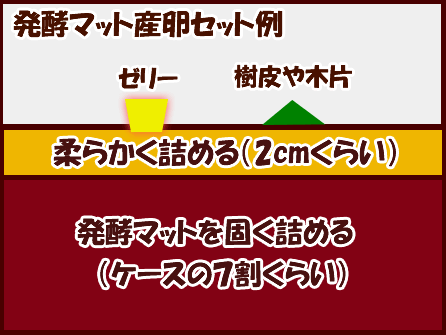

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

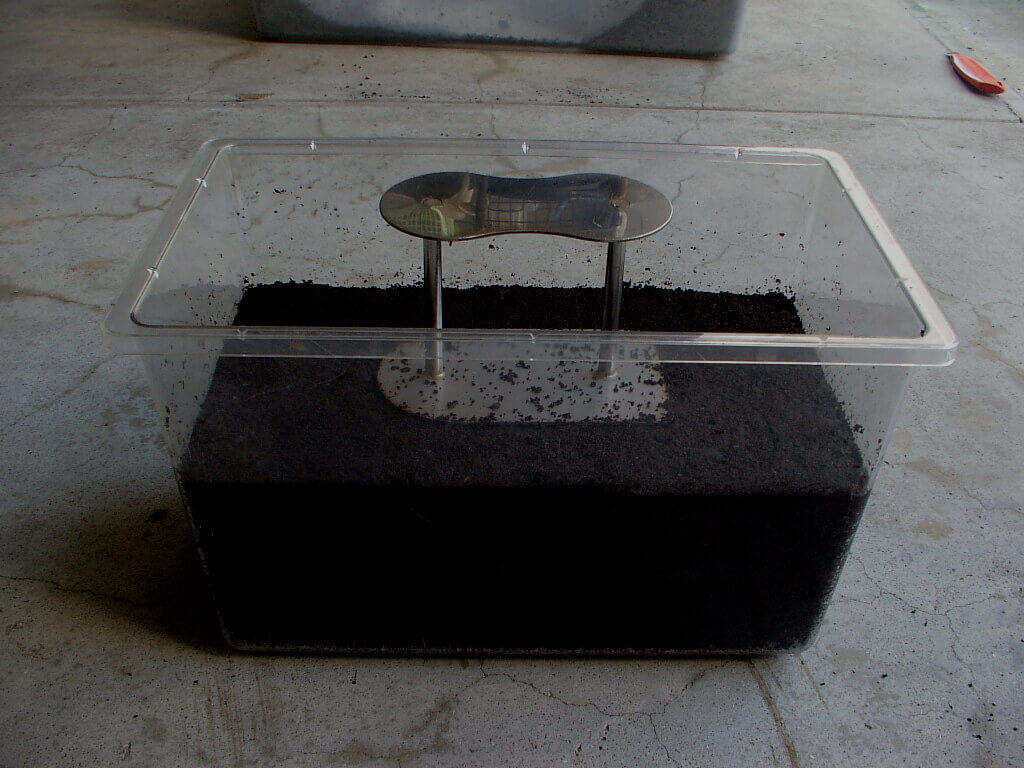

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしアカアシクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

アカアシクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。材の周りのマットはあえて固く詰めなくてもOKです。

後は親♀を入れフタをします。

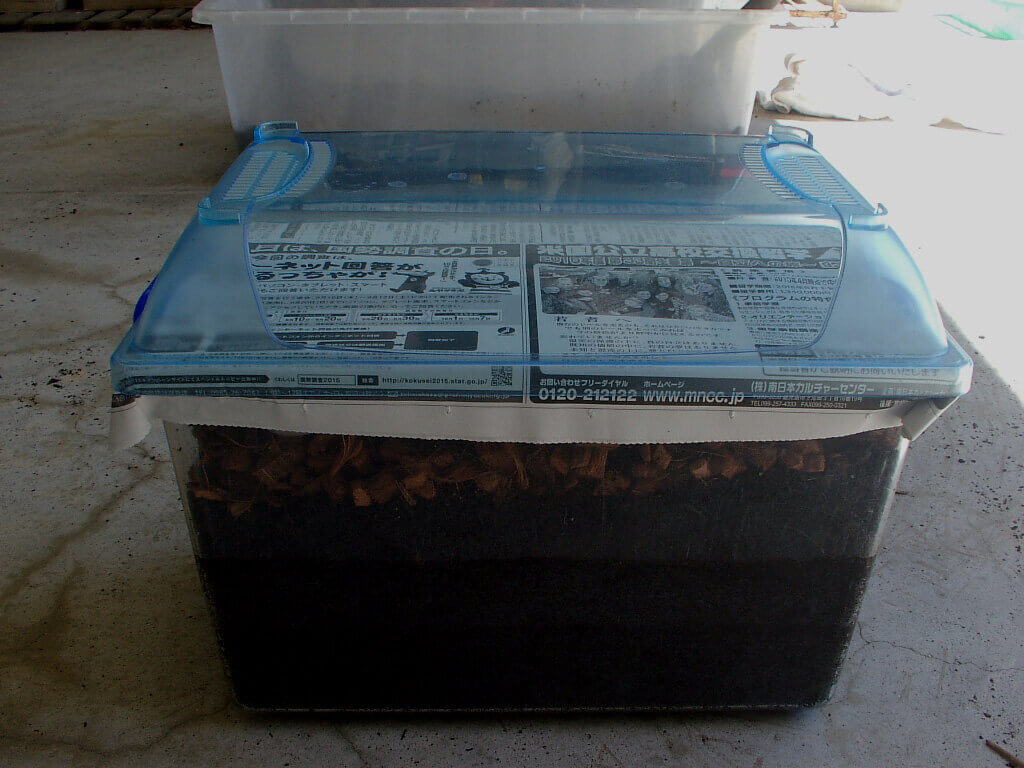

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

アカアシクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどですが、材よりこぼれ落ちた幼虫がそのまま周辺のマットを食し、マットで育っている場合があります。

割り出しのタイミングは、材からこぼれ落ちた幼虫が多数いる場合には、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってあまり長く放置するのも危険が伴います。

その理由は「子食い」にあります。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

先の日記記事でも書いていますが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ、スジクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。

アカアシクワガタではまだ実際に見たことはありませんが、同じドルクス系なので用心するに越したことはありません。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。

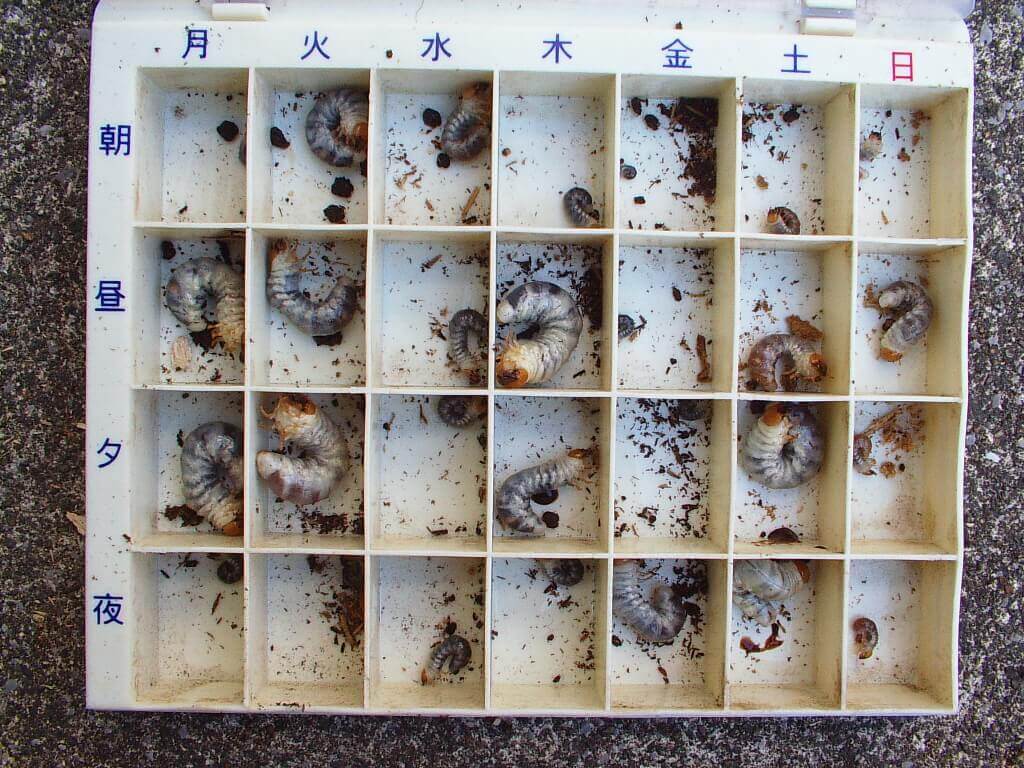

下の画像は過去に行ったアカアシクワガタ産卵セット割り出し風景です。

この時の産卵セットでは2本の産卵木で合計31頭の幼虫を取ることが出来ました。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のアカアシクワガタの産卵セットの組み方です。

アカアシクワガタの産卵セットで一番大事なのは温度管理、20℃前後の温度帯でセットするということだと思います。

アカアシクワガタは野外でも比較的標高の高い所に生息しております。それゆえ、産卵させる時の温度帯はミヤマクワガタ、オニクワガタ等をセットする時と同様の温度帯が好ましいです。この温度帯をキープ出来れば、産卵させること自体はそこまで難しくないと思います。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年11月18日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日は日本に生息するハナムグリの一種。

オオトラフハナムグリの羽化報告をしたいと思います。

飼育日記初登場です。

まずはオオトラフハナムグリについてご紹介してみたいと思います。

【オオトラフハナムグリ】

コガネムシ科

体長11~15mm程度

本州、四国、九州に生息

山地性が強く、山間部に見られる

♂はキレイな黄色や黒などの色彩で大変美しい

♀は全体的に黒っぽく、その中に白い斑点がある

成虫は花に集まり、花粉や蜜を食する

幼虫は朽木の中で見られる。

オオトラフハナムグリ、飼育日記初登場です。

昨年、5月にオオトラフハナムグリの♀を野外で採集していたのですが、当時は知識がなく、何の種類の♀だか分からずじまいでした。

とりあえず完熟マットを敷いたクリーンケースSSサイズの容器に入れて管理しておき、しばらくしてその成虫が死亡した頃、ケース内をよーく見てみると、マット内から複数の幼虫と卵が見つかりました。

その時もまさかオオトラフハナムグリの幼虫だとは知らなかったので、あまり気にも留めず、そのままケースに完熟マットを10cmほど深く入れて管理することにしました。

そして今年の6月に、何気にそのケースのマット上を見てみると、繭玉を作り切れなかった♂がマット上部で蛹になっており、そして同時に羽化しかかっている個体を発見しました。

その個体を見た時、初めてこの虫がオオトラフハナムグリだという事が分かりました。実はこのオオトラフハナムグリ、図鑑で見ていて凄く欲しかった虫だったんです。♀は黒色っぽい色合いで、♂の色合いとは全然違います。その事も知らなかったので、昨年♀を捕まえた時も、さほど気に留めなかったというわけです。

それにしても待望のオオトラフハナムグリをいつの間にか飼育していたとは驚きでした。羽化するまであまり気にも留めなかったので、道中の産卵様子や幼虫飼育の様子の画像を残していなかったのが悔やまれます。

とりあえず、その時の状況をデータとしてご紹介すると、以下のような感じで産卵&幼虫飼育をしました。

<オオトラフハナムグリの産卵方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット

【使用した容器】クリーンケースSS

【水分量】

水分量は通常のセットよりは少な目

【マットの詰め方】

この時は成虫管理しているセッティングで産卵。

マットはケース底面より5cm位、全てふんわりと敷きました。

【設定温度】18~23℃前後(大体20℃キープ)

<オオトラハナムグリの幼虫飼育>

【使用したエサ】完熟マット

【水分量】少し少なめ

【設定温度】18~23℃前後(大体20℃キープ)

【使用容器】クリーンケースSSでまとめ飼い

【エサ交換回数】なし

【羽化までの期間】約13ヶ月程度

上記のような感じで飼育しました。

正直、飼育したというよりも放っておいたという感覚でした。今更ながら画像データなどを詳しく残していなかったことが悔やまれます。

特別なことは何もしなかったのですが、昨年唯一採集した親♀の捕獲場所が、比較的高所(標高500mmの所)だったので、管理環境は低温飼育の部屋に置いておいたのが功を奏したのかもしれません。幼虫期間は比較的長めの13ヶ月程度。初めてのオオトラフハナムグリなので、これが長いのか短いのかはよく分かりませんが、とても小型な虫にしては結構長めといった感じでしょうか。

羽化したオオトラフハナムグリは♂♀共にわずか2週間ほどで活発に動き回るようになりました。まだデータ的には未確認ですが、成熟のスピードが凄く早いのではないかと感じました。

オオトラフハナムグリの♂の動きの様子を動画で撮影してみましたので宜しければご覧下さいませ。

バランスが悪く、一度ひっくり返ってなかなか起き上がれませんでした。オオトラフ君、強引に動かしてゴメンなさい。

念願のオオトラフハナムグリを意外な形で入手出来ました。今度は♀もしっかりと分かりましたので、機会があればもう一度採集して、改めてブリードしてみたいと思います。(^^)

使用したアイテム

今日は国産の美麗種、カナブン達の登場です。

前に書いた日記記事「国産アオカナブン」の所で、国産カナブン種には、カナブン、アオカナブン、クロカナブンと、3種分別されていることを少しお話ししました。

今日は、その3種の違いについて少しだけ詳しくご紹介してみたいと思います。

※画像をクリックすると、拡大画像が見られます※

【国産カナブン】

【体長】

22~30mm

【分布】

本州、四国、九州に生息。

【体の特徴】

全体的に光沢があり、とても美しい。

色合いは茶色、グリーン、レッド、ブルーなどのかなりの色彩変異がある。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いにくっ付かず離れている。

身体のラインはアオカナブンと比べると丸みのある身体をしている。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地性が強いが比較的高所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

カナブンはかなり色彩変異が激しく色んな色合いの個体が存在します。下記画像は実際に私が捕まえたカナブン達の画像です。

画像は全てカナブン、このブラウン、グリーン、レッド。この他にもブルー、ブラックも存在するらしい。是非見てみたものです。

【国産アオカナブン】

【体長】

22~27mm

【分布】

北海道~九州まで幅広く生息。山地性が強い。

【体の特徴】

全体的に光沢があり、とても美しい。

色合いはグリーン、赤みのあるグリーン、ブルーなどの色彩変異がある。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインは比較的細みのやや縦長。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地でも見られるが、比較的山地性が強く標高の高い所で良く見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

【国産クロカナブン】

【体長】

22~28mm

【分布】

本州、四国、九州に生息。

【体の特徴】

全体的に黒く光沢があり、とても美しい。

色合いはその名前の通り黒一色。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインはカナブンよりは比較的細みのやや縦長だがアオカナブンよりは少し太め。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地性が強いが、比較的高所でも見かけることもある。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

6月中旬~9月下旬

ベストシーズンは7月上旬~8月上旬。

カナブン、アオカナブンと比べると若干発生が遅い気がする。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

樹液に集まるクロカナブン2頭

真ん中の小さい個体はコアオハナムグリ

如何でしたでしょうか?

上記が「カナブン」「アオカナブン」「クロカナブン」の特徴&違いのご紹介です。私も最近までカナブンは全て同じ種類で、色合いだけで呼び名が違うだけだと思っていました。まさかそれぞれ別種だったとは・・・・知ることが出来て興味も沸き、改めてカナブン系を見直しました。奥が深いです。

今シーズン出逢ったカナブン達の画像の紹介です。

ニレの樹皮に付くカナブン達

下から2番目はアオカナブン、その他はカナブン

一番下はクロカナブン。

その他は色彩変異豊かなカナブン達。

左端の個体はシロテンハナムグリ。

昨年はアオカナブンとクロカナブンのブリードには成功しております。

今年はカナブンとクロカナブンの産卵セットを組んでおります。結果が出ましたらまたご紹介してみたいと思います。

使用したアイテム

2015年度の樹液採集、10月30日の採集を最後に一応一区切りを付けさせて頂きました。

改めて書き上げた日記の内容を振り返ってみると、採集することばかりに気を取られて肝心なことをご紹介するのを忘れていたような気がします。

それは

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木」

のご紹介です。

いくつかの木は採集記事の中でもご紹介しているのですが、途中途中なので見逃している方も多い事だと思います。

クワガタ、カブトムシはどんな木にでも集まるというわけではございません。地域や場所によって異なっては来ますが、集まる木は存在します。集まる木の種類を認識してこそ、初めて採集が可能になると考えます。

本来はシーズン初めに皆さんにご紹介するのがベストでした。

ご紹介が遅れた理由はいくつかありますが一番の理由は木の画像等が集まっていなかったことにあります。

シーズン終了後にご紹介するのは本来ならば不本意なのですが、ようやく画像等もある程度集まってきましたので、来たる来シーズンの樹液採集に向けて、今回より数回に分けて「クワガタムシ、カブトムシが集まる木」のご紹介をしてみたいと思います。

しかし日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

今回は第1回目:【クヌギ】、【ハルニレ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【クヌギ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ、ヒラタクワガタ、ミヤマクワガタ、

ノコギリクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタ

コクワガタ、カブトムシ

カナブン、アオカナブン、クロカナブン

クヌギ。クワガタムシ、カブトムシが集まる木としては全国的に最も有名な木の一つではないでしょうか?

樹皮表面はゴツゴツとしていて、肉厚。樹液も濃厚で、発酵するとかなり強めの甘酸っぱい発酵した臭いがします。この木が流す樹液は強烈で、遠くまでかなりの臭いがします。

また台場クヌギと呼ばれるゴツゴツといびつな形をしたクヌギは、人の手で伐採~成長~伐採と繰り返した為、いびつな形になり、木の穴(ウロ)が出来ている事も多く、オオクワガタやヒラタクワガタの格好の住処ともなっているようです。

上記画像は人の手が加わって形成された台場クヌギではありませんが、クヌギのウロ(穴)。中からはしっかりと樹液が出ています。こいいう場所にウロ(穴)を好んで潜むオオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタが入っている場合が多いです。

全国的にみても言わずと知れたクワガタ、カブトムシ採集の木のエース格、クヌギ。まずはこの木を探してみると良いかもしれません。

【ハルニレ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ、ヒラタクワガタ、ミヤマクワガタ、

ノコギリクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、

ネブトクワガタ、アカアシクワガタ、カブトムシ、

カナブン、クロカナブン、アオカナブン

私の通うフィールドでは大活躍のニレの木。

詳しく調べてみると、ニレの中の「ハルニレ」。近縁種にアキニレというのもありましたが、私がよく採集しているのは、ハルニレだと思います。間違っていたらゴメンなさい。m(_ _)m

特徴は桜の葉のような葉っぱ。表面はツヤもなくザラザラとしている。樹液も良く出てほどよく発酵し、様々なクワガタムシ、カブトムシを引きつけます。

自然に放置されたハルニレの木はとても大きく育ち、ボクトウガなどによって穿孔され続け、木の穴(ウロ)が出来ている事も少なくありません。そこでは大型のヒラタクワガタや、時にはオオクワガタも入っていることもあります。

勿論木の穴(ウロ)だけではなく、枝先や樹皮裏、幹などにもクワガタムシやカブトムシが付きます。

地域によってはハルニレはあまり見られない所もあるらしいですが、私にとってはクヌギの木よりもこちらのハルニレの木の方がエース格と言っても過言ではありません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、

【クヌギ】、【ハルニレ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外採集(昆虫採集)した虫を産卵させてみよう!シリーズの第6回目。

今回は「スジクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、これからスジクワガタを産卵させようと思われている方の参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:スジクワガタ

学名:Dorcus striatipennis

産地:日本国

スジクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしコクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

コクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

スジクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

理由は材からこぼれ落ちた幼虫がそのままマットに移行し、マットも発酵マットゆえ食べる事が出来るので、材には戻らずそのままマット中に居座る為です。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってスジクワガタの場合も、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

先の日記記事「コクワガタ編」でも書きましたが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。勿論スジクワガタも同様です。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはスジクワガタ、コクワガタ、オオクワガタやヒラタクワガタ等のドルクス系でも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

下の画像は過去に行ったスジクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のスジクワガタの産卵セットの組み方です。

スジクワガタの産卵セット時の管理温度は私の場合は25℃前後程度で行っています。実際、昨年もこの温度帯で成功していますので、この温度帯をご紹介していますが、、ただスジクワガタは野外でも比較的標高のある所を好みますので、25℃前後よりもうすこし低い温度設定でも良いのかもしれません。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年11月4日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

2015年度のクワガタ野外採集記(昆虫採集記)も今回で27回目。

今年の夏前よりスタートした2015年の採集記も27回と、振り返れば我ながら結構な数を行ったものだと数字だけを見れば感じますが、実際の感覚はまだまだ「もっと行きたい、楽しみたい!」というのが本音です。

今回の採集は10月終盤、来週より11月という状況ですが、樹液での野外採集でまだ虫達に出逢えるのでしょうか?

AM 8:45 目的地に向かい山に入ります。

途中の道端にはコスモスが見事に咲き誇っています。

今シーズン、よく集っていたハルニレの木を見てみると、

樹液もあまり出ていない樹皮剥がれの箇所にヒラタクワガタが来ていました。

ちょっとお顔を拝見すると、

なんと、ヒラタクワガタの♂とコクワガタの♀。

てっきりヒラタクワガタの♂♀ペアだとばかり思っていたのですが、これは意外な組み合わせでした。でもこの♂♀が一緒に居たというよりは、たまたまコクワガタの♀が樹皮裏にいた所にヒラタクワガタの♂がやって来たという偶然なのでしょう。

幸先良く、最初の30分ほどで、クワガタ2頭を見かけることが出来ました。この時期にしては上々のスタートでしょう。

フィールドを移動していると、

今季、何頭目かになる巨大ミミズ、「シーボルトミミズ」に出逢いました。

寒さもあるせいか、あまり動きもなく、ほとんど動かず。

それにしても大きい。20cmは軽くあるでしょう。

こちらは貫禄のあるクヌギの木、

樹皮がデコボコになっていて、その隙間から樹液が沢山出ていた木です。しかし今はもう樹液も枯れて出ていません。

ルッキングでは見当たらないので蹴ってみても反応なし。

近くにあるこちらのクヌギの木でも、

蹴ってみますが、やはり反応なし。

・

・

・

・

・

・

その後、2時間ほど見て回りましたが、結局最初に見つけた2頭しか見当たりませんでした。

紫のタンポポ科の様な花にトラマルハナバチが沢山来ていました。花粉を集めるのに大忙しのようです。

カラスウリもキレイに色づいています。

2015年の樹液採集もどうやらここでひとまず一区切りのようですね。

まだ今後もフィールドにお邪魔することはあると思いますが、ひとまずここで山の神様に今シーズン無事に採集が出来た事と、虫達に巡り合わせて下さったことに感謝のお礼をさせて頂きました。

毎回同じもので恐縮なのですが、お神酒として清酒を用意しました。

そして声を出して、

「山の神様、今シーズンも大変お世話になりました。おかげ様で大きな怪我もなく、無事採集活動が出来ました。また沢山の虫達に巡り合わせていただけたことに感謝申し上げます。まだ今後も度々訪れると思いますが、とりあえず今日までの感謝の気持ちを込めて大地にお神酒を染み込ませますのでお受け取り下さいませ。また今後ともよろしくお願い申し上げます」

と感謝の言葉を添えてお神酒を捧げました。

この感謝の礼は各採集地ポイント、それぞれの場所で行っています。今回は2ヶ所でお礼を申し上げました。今シーズン採集に行ったポイントは6ヶ所程なので、まだお礼を言っていない場所も後日行ってこようと思います。

そして帰る途中、車の中から何気に目にとまったハルニレの木に、

なんとノコギリクワガタの♂を見かけました。

細い枝からわずかに染み出ている樹液で食事をしているノコギリクワガタの♂個体。

ここしばらくは見かけなかったノコギリクワガタ。

見送る為に現れてくれたのでしょうか?

最後の最後にまた出逢いがあったことが嬉しくなりました。

というわけで、2015年の樹液採集はひとまずは終了にしたいと思いますが、今後、冬場の山の様子などはまた訪れる機会がありましたらその時はご紹介していきたいと思います。

それとお客様のアンケートなどで要望が多かった通常の樹液採集では逢う事の出来ないクワガタ達、例えばチビクワガタ、マメクワガタ、マダラクワガタ等の採集にもチャレンジしてみようかと考えていますので、またそちらも機会がありましたらご紹介してみたいと思います。

Shihoの野外採集記(昆虫採集記)はまだまだ終わりません。また今後も頑張りたいとおもいます!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外採集(昆虫採集)した虫を産卵させてみよう!シリーズの第5回目。

今回は「コクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、これからコクワガタを産卵させようと思われている方の参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:日本国

コクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしコクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

コクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

コクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってコクワガタの場合、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはコクワガタだけでなく、オオクワガタやヒラタクワガタでも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

下の画像は過去に行ったコクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のコクワガタの産卵セットの組み方です。

コクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25℃前後程度が望ましいのです。コクワガタは寒くなってくるのを感じると越冬体勢に入ってしまう個体もいるので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。越冬スイッチが入ってしまいそうな場合は27℃位まで温度を上げてみるという手もあります。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年10月27日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

10月ももう半ば過ぎ。最近急に寒くなってきましたね。

さすがにこの時期になると樹液採集は厳しいのではと思ってしまいます。

今回はどんな虫達に出逢えるのでしょうか?

AM 8:30、目的地に向かいます。

風がかなり冷たく感じます。

ハルニレの木。葉がかなり黄色くなり、枯れ始めています。

小さいハルニレですが、よくヒラタが集まっていた木。

木の隙間などを探しますが、

いない・・・。

こちらも、

いないですね・・・。

別のハルニレの木。

樹液はまだ出ているようです。

この木も蹴ってみましたが、反応なし。

枯れ葉だけが落ちて来ました。

さすがに厳しいのかと思い始めた時、

ハルニレのウロ(穴)のある木で、黒いものを発見!

近づいてみると、

間違いなくクワガタです。

慎重に取り出してみると、

なかなか大型のコクワガタ、♂45mm以上はあるでしょう。

ウロ(穴)周りにいたという事はまだ越冬体勢に入らず、現在も活動しているということでしょう。

こちらのハルニレの樹液だまりでは、

ネブトクワガタを見かけました。

きっちりと隙間にはまっているので、今回は取り出しはスルーしました。

樹液もまだ結構出ていますね。

同じ木の足元を見るとノコギリクワガタの死骸が落ちていました。

少し移動して、クヌギの木の群生を見てみることにしました。

蹴ってもみますが、何も反応なし。

こちらのクヌギの樹皮裏に、黒いものが見えました。

掻き出し棒でお顔を拝見、

中型のコクワガタ♂個体でした。

体長は40mm位でしょうか。

それともう一頭、

コクワガタの♀個体でした。

♂♀ペアで樹皮裏に隠れていました。

この時期♀はあまり見かけないので、嬉しい出逢いです。

その後、なかなかクワガタに出逢えず、ポイントを移動。

その先のクヌギの木で、

やっと黒虫系以外のクワガタに出逢えました!

ミヤマクワガタ♂です。樹液を舐めています。

まだ体毛も残っており、なかなかキレイな個体です。

サイズ的には♂50mm後半といったところでしょうか。

ミヤマクワガタに出逢えてテンションが上がりました!

最後に同じ木を蹴ってみると、

なんと、パサッと落下してきたのはミヤマクワガタ♀。

まさかこの時期に来てミヤマクワガタの♀に出逢えるとは思ってもみませんでした。

この時期のミヤマクワガタの♀はほとんどの個体が産卵活動を行うため、地中に潜っているものとばかり思っていました。まだ地上で活動している♀に出逢えるとは感激です。

この♀個体はとても元気で体重もまだ重く、フセツ取れなどの欠損もなく、まだ産卵前といったような印象を受けました。

となりのクヌギの木の樹皮裏には、

樹皮裏に潜むクワガタの姿を発見。

おそらくコクワガタだと思います。

背丈の届かない少し高い場所にあったので、ここは撮影だけでスルーしました。

こちらのハルニレの木、

奥で何か動きました!

すかさず掻き出し棒を差し入れて、

中型のヒラタクワガタ♂2頭を取り出しました。

どちらとも体長40~45mm位といったところでしょうか。

とても元気な個体達でした。

今回もこのような感じで3時間ほど採集させて頂きました。

今回見かけた種は、

・コクワガタ

・ヒラタクワガタ

・ミヤマクワガタ

・ネブトクワガタ

の4種。

採集及び見かけた頭数は合計で11頭でした。

見かけるのはほとんどが黒系のヒラタ、コクワ、ネブト。

その中でミヤマのペアに出逢えたのは嬉しかったです。

ただ残念ながら今回はノコギリには出逢えませんでした。

この辺りでは「セイタカアワダチソウ」が咲き誇っていていました。

秋の果実、柿もたわわになっています。

特に赤く熟したやつは渋柿でも食べても甘そうです。

今回も秋の冷たい空気を味わいながら採集を楽しませて頂きました。秋も段々と深まって来ています。10月いっぱいまで虫達の姿を見かけることが出来るでしょうか?それとも11月もまだ見る事が出来るのか?

また次回を楽しみに今回はこの辺までとさせて頂きます。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外採集(昆虫採集)した虫を産卵させてみよう!シリーズの第4回目。

今回は「ヒラタクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※日本に生息するヒラタクワガタには沢山の亜種:ツシマヒラタやサキシマヒラタ、スジブトヒラタ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

ヒラタクワガタの場合、2つのセット方法があります。

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

です。

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【累代】天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】くわマット、完熟マット、黒土マット

【お勧めの容器】クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25℃前後

今回はつい最近セットを組んだばかりの様子の画像がありますので、それと共に合わせてご紹介して見たいと思います。

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。

お勧めは完熟マット、もしくは黒土マット。

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】くわマット、完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみ て下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったヒラタクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?上記が私のヒラタクワガタの産卵セットの組み方です。

ヒラタクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25℃前後程度が望ましいので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

9月の中頃に、「クワガタ、カブトムシの標本の作り方」について日記上でご紹介させて頂きました。今回はその途中経過のご報告をしてみたいと思います。

今年より標本作りを十何年ぶりに再開したShihoです。

やり方もすっかり忘れがちになっておりましたが、何頭か作っていく内に段々と思い出してきました。

【ミヤマクワガタ第1群】

上記画像、一番左の個体が前回の日記上でもご紹介した展足第1号のミヤマです。それ以降数だけは増えました。展足が下手くそでお見苦しい限りです。

【ミヤマクワガタ第2群】

【ヒラタクワガタ第1群】

【ノコギリクワガタ第1群】

【ノコギリクワガタ第2群】

【ノコギリクワガタ第3群】

今現在、上記のような感じで作成しております。

上記画像の虫達は今は展足が終わったばかりで、これから乾燥に入ります。

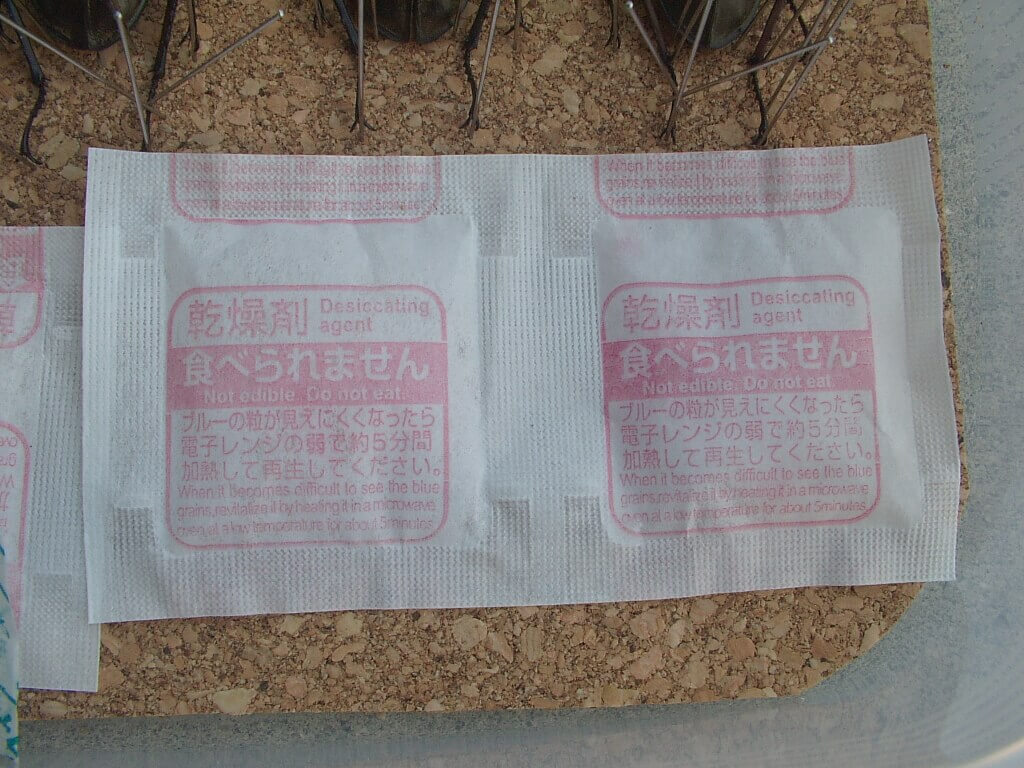

少しでも早く乾燥するように、乾燥剤を入れます。

同時に防虫剤も入れ、外敵から大事な標本を守ります。

後はタッパーのふたをしっかりと閉め、中の虫達が乾燥するまでじっくりと待ちます。

如何でしたでしょうか?下手くそな展足でお見苦しい限りで申し訳ございません。

私の場合、触覚は直角に曲げずにそのまま下の方でまとめる方が好きなので上記画像のようなやり方でやっています。

展足のやり方はこれと言ったルールはありませんので、自由にご自分の好きなように挑戦してみて下さいませ。

まだこの他にもカブトムシやコクワガタなどがあり、最終的には相当な数の標本が出来そうです。またその様子等は後々この日記上でご紹介していきたいと思います。

※この方法はあくまでShiho&月夜野きのこ園流のやり方です。人それぞれによってやり方は様々です。 あくまで参考として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

最近のコメント