皆さん、今年の野外採集(昆虫採集)は如何でしたか?

野外採集をされて採集した大事な虫、もしくは飼育(ブリード)していた大切な虫が死亡した場合、皆さんはどうされていますか?

安らかに眠らせてあげるように土に還す方もいらっしゃるでしょう。またあるいは思い出にと、その個体を大事に標本にしていつまでも手元に置いておくという楽しみ方もあると思います。

大切に育てた、夏の想い出のつまった大切な昆虫を大事に残したい。そんな想いを形にするには「想い出標本」がおすすめです!採集や飼育で大事に育てた虫達をきちんとした形にして残しておけば、虫に対して感謝の気持ちも愛着もこれまで以上にわいてきます。

今回の飼育日記では月夜野きのこ園でご紹介している「標本の作り方」についてご紹介してみたいと思います。

でも標本って作るの大変そう・・・

そんなふうに思われがちですが、実は標本は「乾燥させるだけ」で大丈夫なんです。 ですのでここでの紹介は特別な薬品などの用意はいりません。このページでは月夜野流の標本作りをかんたんな3ステップでご紹介します!

★★★標本つくり方の3つのステップ★★★

ステップ① 「カチコチに固まった昆虫をほぐす(軟化)」

ステップ② 「昆虫針を昆虫に刺す(貫通させる)」

ステップ③ 「形を整える(展足)」

お亡くなりになってしまった昆虫は固く乾燥しているか、お亡くなりからあまり時間の経っていないものが良いです。 また、体がグニャグニャするものは腐敗防止の為にも一旦乾燥させてからの方が扱い易いです。

今回は乾燥して体が固くなっているものを用意しています。

〜用意するもの〜

①段ボールか発泡スチロールのような針が刺しやすい板

②固定用の針、マチ針でもOK

③使い古した歯ブラシ

④木工用ボンド(足が取れたりした場合の修復用)

⑤昆虫針、今回は6号というものを使います。

⑥有れば便利、ピンセットや先の細長い物、竹串や楊枝

⑦お亡くなりになった昆虫

![]()

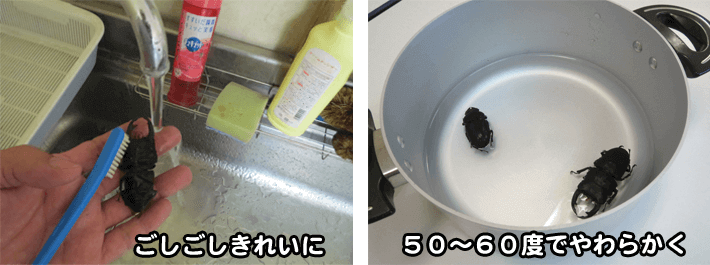

まずは昆虫を洗いましょう!

お亡くなり後、そのままの状態で乾燥していますので、体に付いたオガやゴミを水で洗い流し、歯ブラシなどでキレイに汚れを取り除きます。

汚れを落としたら次に50~60度のお湯に漬けます。 (熱湯に入れてしまうと眼が白くなってしまいますのでご注意!)。昆虫の乾燥具合で柔らかくなる時間が変わってきますが、30分~1時間位で柔らかくなってきます。

足の先端の方から柔らかくなってきますので昆虫の足を動かしながら確認していってください。 まだ固いようであればさらに漬けてください。

足がだいたい動かせるようになったらお湯から引き揚げます。

![]()

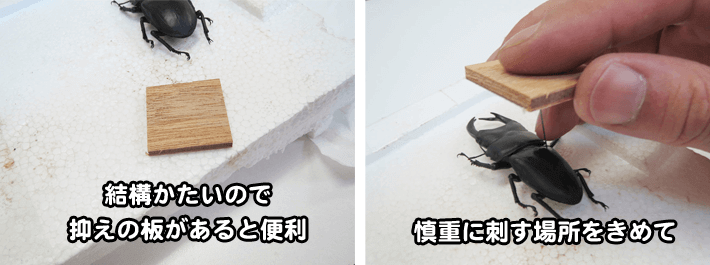

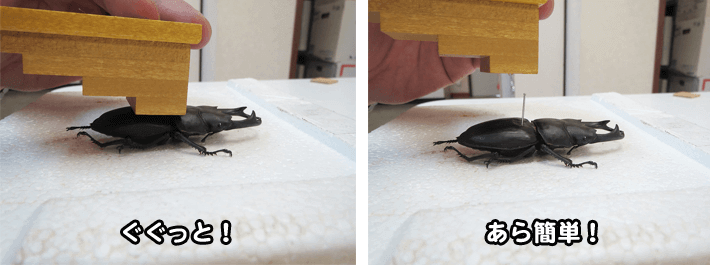

昆虫がやわらかくなったらティッシュで水気をきって発泡スチロールの上に置きます(この時、足を全体に広げるように置きます)。 うまく広げられたら初めに1本昆虫針を刺します。 刺す位置は真ん中よりやや右です。真ん中だと背中の羽<翅>が開いてしまったり、形が崩れてしまいます。

結構固いので、抑えの板なんか有ると便利です。あと、ラジオペンチを使用するとより簡単かもしれません。(両手を添えると刺しやすくなります(1人での撮影のためここでの画像は片手ですが、、、)。

針の刺さり具合ですが、一旦上部の羽(翅)が貫通したら角度を確認します。前、後ろから確認して垂直に刺さっていれば、角度に気を付けて下まで貫通させます。 針の上部1.5cm位を目安にしてください。

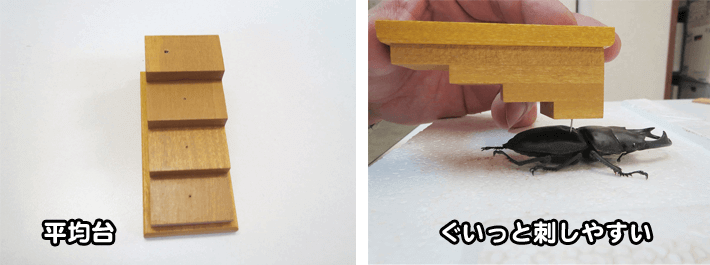

ちなみに標本の道具で平均台という物があり、あると針の差し込みの時に便利です。

一番上段の大きいほうの穴に針の頭を差し込み、グイっと一気に押しつけます。

すると、丁度良い刺し具合になります。

![]()

さてお次は昆虫の形を整えていきます。まずは、このままだとクワガタが回転してしまうのでお尻の方を針で抑え、次にアゴをお好みで広げて針で固定します。標本の形は図鑑などに載っているものをお手本にするのがわかりやすくておすすめです。

では、後ろ足から形を整えていきます。

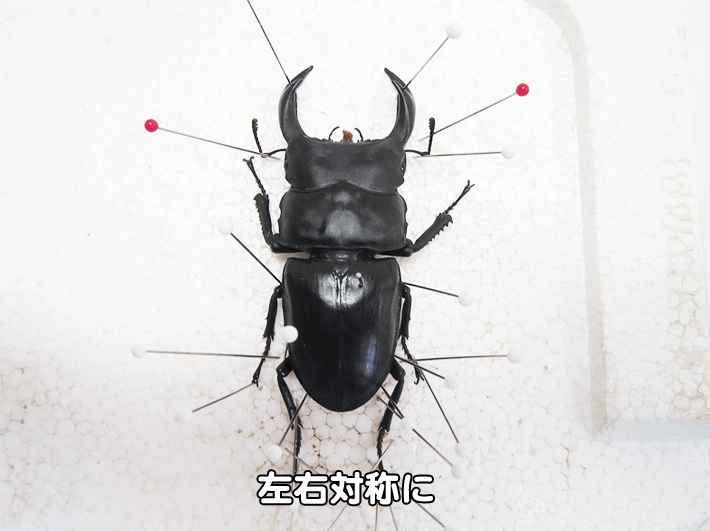

ここで一つポイントがあります。出来るだけ左右対称に整えてあげましょう!

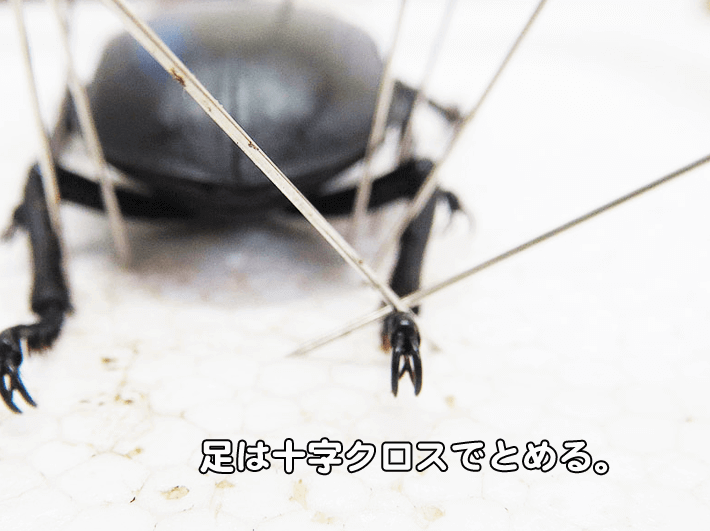

それと、足をなるべく縦になるように針で固定します。ピンセットを使って整えてから固定すると上手くいきました。足の固定は針を十字に刺すと安定します。

そして、足の爪を開かせます。足の爪を開かせるとよりぐっと標本っぽく見えてきます。

次に中足です。この足も少し癖がついていたのでピンセットで少し引っ張りながら整えました。

もともと爪が開いている足は針の固定はしていません。

要するに整って乾燥出来ればそれで良いのです!

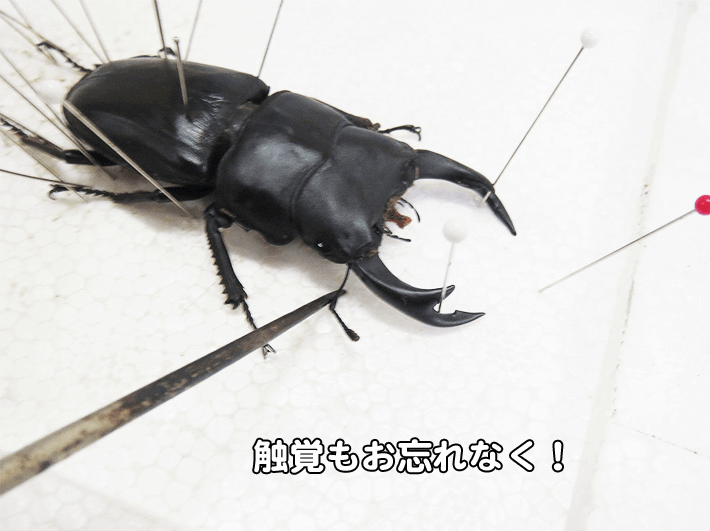

ここでポイント!「触角をお忘れなく!!」

私はついつい終わってから気がつくことが多いです、、、。

眼の下の方に折りたたまれているので、細い棒で出してあげます。

中足も整えて、なるべく左右対称にします。

整え終えたら、あとは乾燥させて出来上がりです。

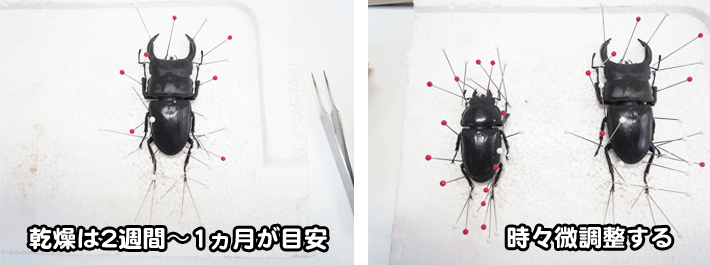

乾燥する際は風通しの良い日陰で干してください。もともとの昆虫の乾燥具合にもよりますが、 2週間~1ヶ月が目安です(大きいものだと1ヶ月以上かかる場合もございます)。 また乾燥期間中に少しずれたりすることもありますので時々チェックして微調整しましょう。

同じ要領でメスも隣で整え(展足)ました。オスメスの形を揃えると奇麗に見えるのでおすすめです!。

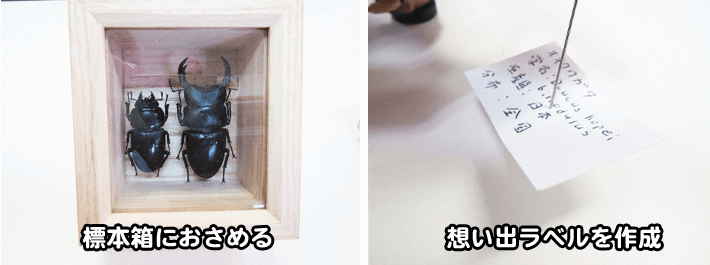

乾燥できたら標本箱に納めてみましょう。

自分の思い出が残るっていいですね~!うん、かっこいい!

※標本箱の中には一緒に防虫剤を入れる事をお勧め致します。

鑑賞用でだけでなく、 データも残したい場合はラベルを作成しましょう!

【野外採取の場合】①何時 ②何処で ③誰が採った

この3つが基本です。

【飼育の場合】①昆虫名 ②産地(~産) ③累代

やその他飼育中の管理の仕方など表記しておくとよいかもしれません。

ラベルは標本昆虫の針に一緒に刺しておきましょう。

他にも 想い出深いエピソードを記載しておくのもおすすめです! 自分なりに工夫したり楽しみながら標本を増やしていけたらより楽しめると思います。

![]()

ステップ① 「カチコチに固まった昆虫をほぐす(軟化)」

・昆虫は歯ブラシなどで水洗いする。

・50~60度のお湯に30分~1時間位漬けこみます。

・関節の動き具合で確認し、固いようならさらに漬けこむ。

ステップ② 「昆虫針を昆虫に刺す(貫通させる)」

・昆虫針を刺す時は支え板やラジオペンチを使うと刺しやすいです。

・貫通させる前に針の角度を垂直かを確認してから貫通させる。

ステップ③ 「形を整える(展足)」

・形を整えるにはまず昆虫が動かないよう大まかに固定してから細かい所を整えていく。触角を整えるのを忘れずに!

・乾燥期間の目安:乾燥にはオオクワ♀なら3週間が目安。オオクワ♂70mm程度の大きさなら1ヶ月以上。オオヒラタやオオカブトなど体長80~150mmのものは3ヶ月以上かかる場合もあります。元々の扱う昆虫の乾燥具合にもよりますので確認しながら乾燥させて下さい。

・データを残したい場合はラベルを作成、標本昆虫の針に一緒に刺しておく。

【ポイント】

・基本的にはルールは有りませんが、左右対称にする事や足の爪を開かせたり触角を整えるとより標本っぽく奇麗に見えます。

・有る程度数を並べるのであれば整える形に一貫性を持たせると並べた時に奇麗に見えます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

上記までは月夜野きのこ園HP上でもご紹介している「標本の作り方」です。

後はこんなのもあった方が良いな、こんなやり方もあるよ、と思うものをShiho的に少し補足してみました。

【酢酸エチル、もしくは除光液での防腐処理】

標本を作製するには死亡した虫を乾燥させるだけでも勿論大丈夫です。

月夜野きのこ園的には自然乾燥をお勧めしますが、中には防腐処理をしておきたいという方もいらっしゃると思います。

そんな方達の為に防腐剤について少しご紹介しておきたいと思います。

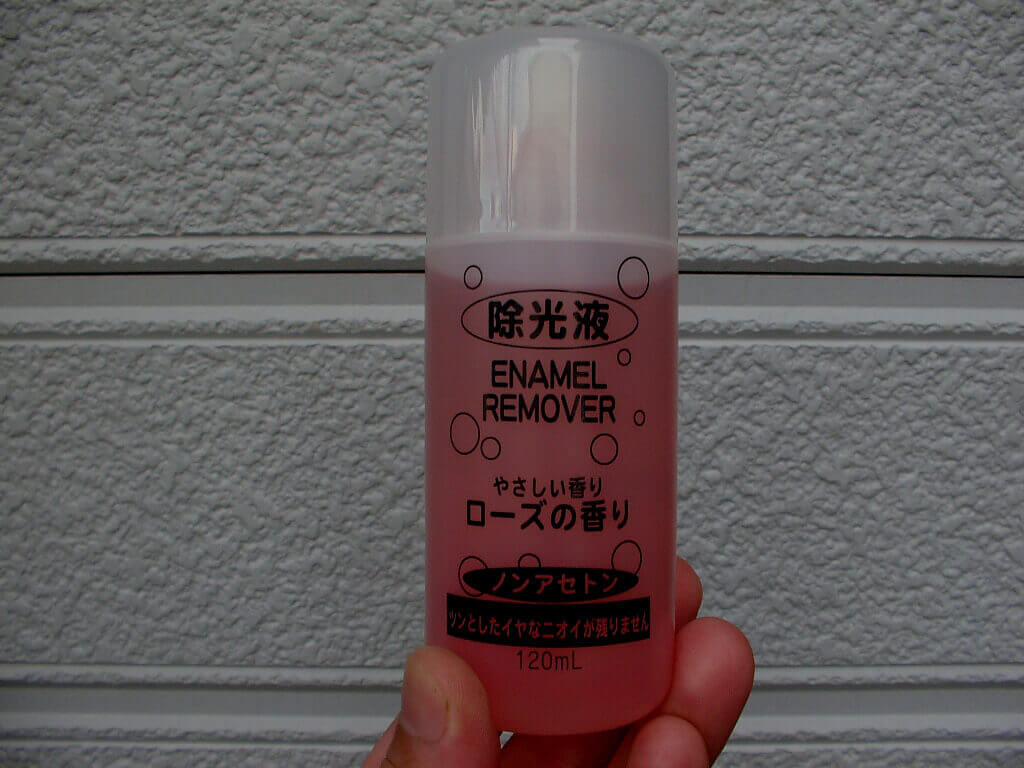

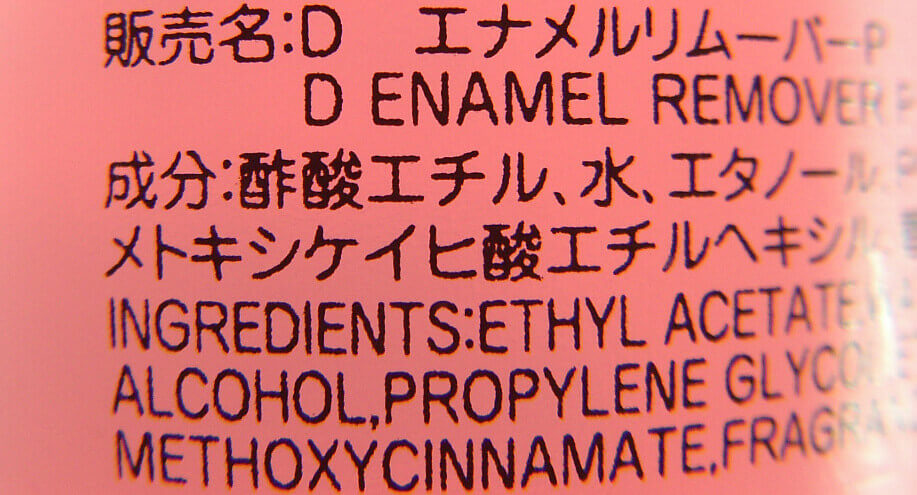

防腐剤として主に使用されるものには、「酢酸エチル」もしくは「除光液」などがあります。

本来ならば、純度の強い「酢酸エチル」の方が望ましいのですが、こちらは劇薬の為、簡単に入手することが難しく、最近では薬店でも販売や取り扱ってくれない所が多いです。

上記画像は「酢酸エチル」

また取り扱っている場合にも購入には「用途説明」や「身分証明書提示」等、何かと手続きが必要な場合があります。

この「酢酸エチル」の代用品として「除光液」を使うという手もあります。

「除光液」とは女性が爪等につけるマニキュアなどを洗い落す液体のことで、この除光液の中には「酢酸エチル」が含まれているものがあります。

勿論「酢酸エチル」より効き目は強くはありませんが、それでも何もしないよりは効果はあると考えます。

こちらは化粧品店や薬店、場合によっては100円均一ショップでも販売しています。購入する際にも身分証明書なども必要ないので、とてもお気軽に入手することが可能です。

上記画像は100円均一ショップで入手した除光液。

★★酢酸エチル&除光液の使用方法★★

酢酸エチル、もしくは除光液を手に入れ、防腐処理の方法をご紹介します。

気密性の高いビンなどにティッシュペーパーを数枚入れ、そこに液を数滴~適量入れ、ティッシュペーパーに染み込ませます。液はなるだけ染み出ないようにし、気化させた蒸気で防腐処理を促します。

密閉したビンに入れたノコギリクワガタの死亡個体。

ティッシュペーパーは除光液の色を染み込んでピンク色になっています。

実は本当は、生きたままの生き虫を入れた方が防腐剤としての効き目は強いそうです。勿論入れた昆虫は死ぬことになりますが、呼吸器から防腐剤を吸い込むことで更に防腐効果が強まると聞いていますが、私には抵抗があり、ちょっと無理ですね。

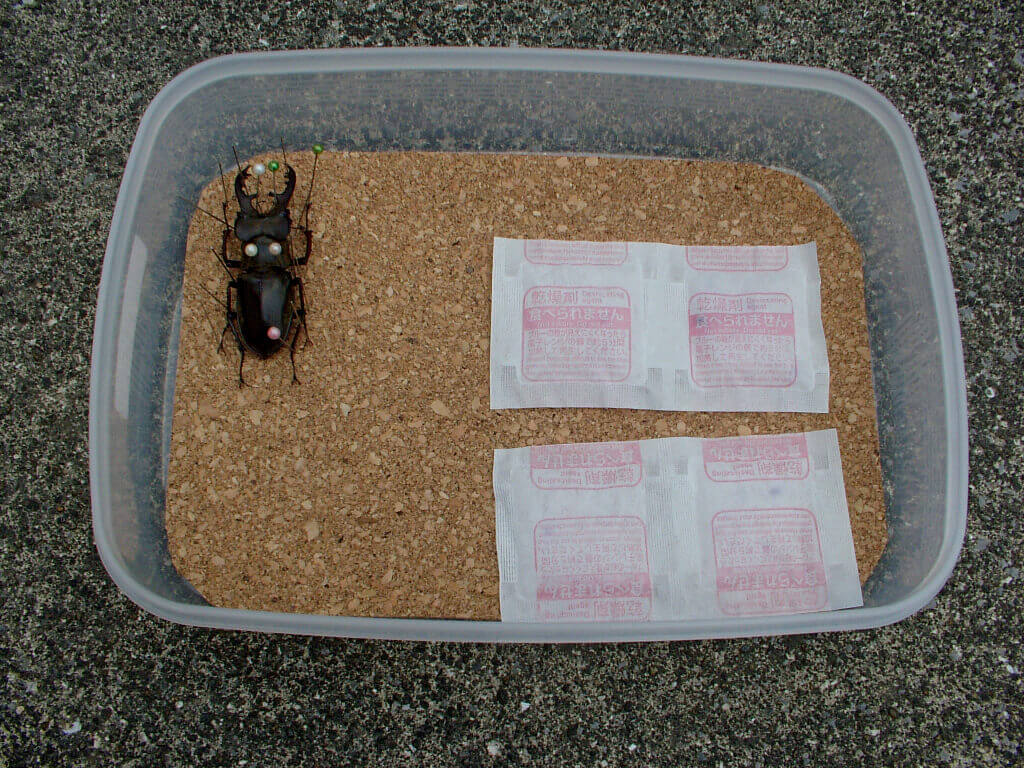

【展足した後、標本を乾燥させる方法】

皆さんは昆虫を展足した後、どのように管理されていますか?

上記の説明でも書いているように展足が完成し、昆虫が乾燥するにはかなりの時間がかかります。

問題はその間の管理方法です。

もう10年以上前の話ですが、当時よく標本を作っていた私は、展足を終え、完成した標本を乾燥させていました。

当時はそのまま日の当たらない日陰に置いてそのまま放置しておいたのですが、まだ十分に中が乾燥していない間は腐敗臭がします。

その腐敗臭に引き寄せられ沢山のハエが外部からやって来て、結果的にそこに卵を産みハエの幼虫が沸き、標本がダメになったものも出てしまいました。

その時は酢酸エチルがあったので、生体の死亡後は酢酸エチルで防腐剤処理をしていました。最初は酢酸エチルの強烈な臭いでハエは集まらなかったのですが、時間とともに酢酸エチルの臭いは薄れていくので集まってくるようになりました。

なので、標本を乾燥している間、外部からハエなどの虫が集まらないようにしておく工夫も必要だと考えます。

そこで私はその後はタッパー等の気密性の高い容器の中で乾燥させるようにしました。風通しが良くありませんので、勿論外で乾燥させるより時間はかかりますが、ハエなどの外敵から守るには仕方ありません。

少しでも乾燥を助ける為、乾燥剤を入れておくと良いです。

きっちりとフタをして外部からのハエ等の侵入を防ぎます!

数ヶ月後、乾燥が終了し、標本が完成した後は、

標本箱に入れてみましょう。

きっちりと並ぶ姿はさぞかし美しいでしょうね。

私も久々に標本作り始めましたので、完成しましたらまた改めて飼育日記上でご紹介して見たいと思います。

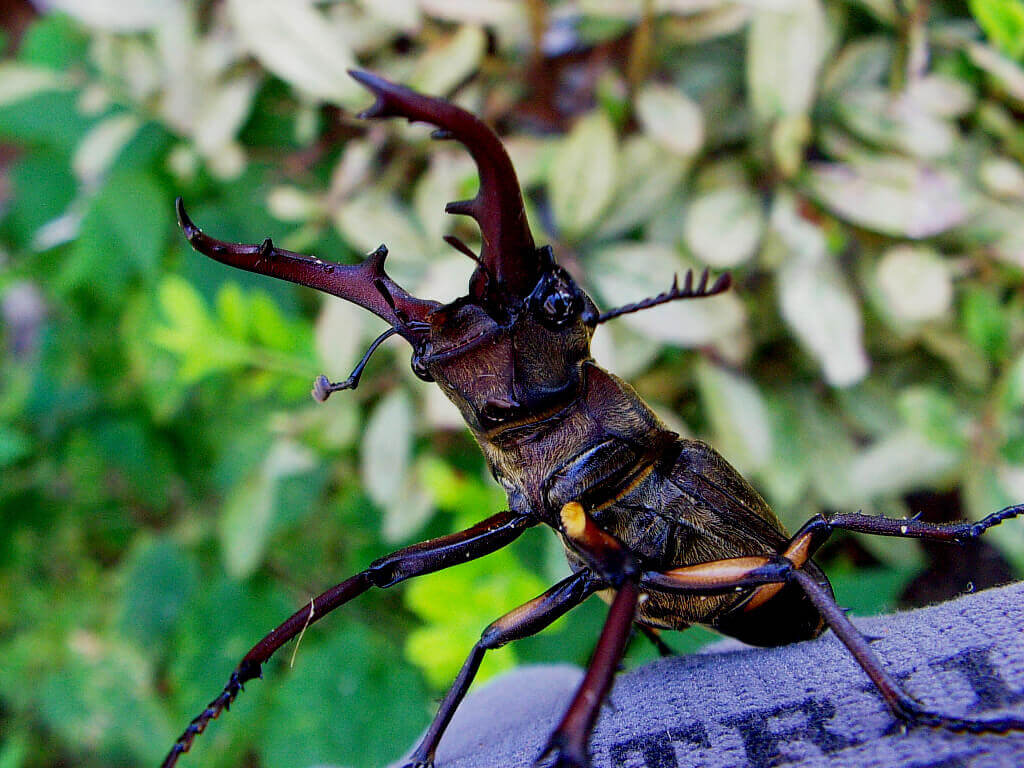

今年第一号標本のミヤマクワガタ♂個体

今回色々と標本作成について書いて来ましたが、特別なルールはないので、個々で色んな形にしても楽しいので、 是非、みなさんもチャレンジしてみてください!!(^^)

※この方法はあくまでShiho&月夜野きのこ園流のやり方です。人それぞれによってやり方は様々です。 あくまで参考として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ。

今回で19回目になります。

最近ほぼ連続で、アカアシクワガタ♂56mm、ミヤマクワガタ75mm、77mm、ノコギリクワガタ75mm、カブトムシ♂86mmと、特大個体をGETさせて頂いているShiho。

とっくに9月に入り、シーズン終了のカウントダウンも始まっているのは分かってはいるのですが、今回も密かに大物個体に出逢えるのではないかと期待している自分がいます。

というわけで、採集スタートです。

AM 9:00、いつにもまして遅いスタートになってしまいました。

まずはこのハルニレの木。

樹液は出ているのですが、その周りには何も付いておらず。

とりあえず蹴ってみると、

凄くキレイな大歯なりかけのノコギリクワガタ♂50後半程度サイズ。

コクワガタ♂30前半程度サイズ。

ヒラタクワガタ♂30mm後半サイズ。

上記3種、3頭♂がバラバラっと落ちて来ました。

皆小型サイズですが、まずは幸先の良いスタートです。

この位のサイズは全てリリースします。

上記3頭と同時にアオハナムグリも一緒に落ちて来ていました。

小さいですが、とてもキレイな虫です。

【アオハナムグリ】

コガネムシ科

体長:15~20mm程度

北海道~九州まで広く生息

花に集まり花粉を食べる

アオハナムグリ、よく見かけるハナムグリですが、考えてみると今年見たのは初めてかも??基本花粉を食べるそうですが、成虫はゼリーでも飼育可能なのでしょうか?一度試してみたいと思います。

次にこのクヌギをチェック。

ルッキングで見当たらないので、蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂小歯型。

カブトムシ♂中型サイズ、キレイな個体です。

凄くキレイなコクワガタ♂大型個体

上の方から上記3頭が落ちて来ました。

このコクワガタ、とても大きく、しかも何とキレイなのでしょう。こうしてみると、コクワガタも十分主役級を張れるだけの雰囲気があります。

体長は帰宅後に計測で♂50mmジャスト。

特大までとはいかなくても大型サイズですね。

飼育(ブリード)では50mmUPの壁は厚くはありませんが、野外採集で採るとなると、なかなかお目にかかれないサイズです。

コクワガタも50mmを超えてくれば別のクワガタのような雰囲気があります。素晴らしいです!!

実は今シーズン♂50mmUPのコクワガタを採集したのは今回が2頭目。前回はご紹介していなかったので、今回ご紹介出来て良かったです。

採集シーズンも後半になると、木を蹴った時、クワガタやカブトムシなどの虫達以外にも落ちてくるものがあります。

それは、

そう、木の実です。

上記画像はクヌギの実(ドングリが出来る前のやつだと思います)です。

秋が近づくにつれ、これらの実が落ちる確率や数が増えていきて、クワガタが落ちて来たと思ったら、木の実だったということはよくあります。

同時に落ちてくるので、やっかいですが、慣れてくると、確実ではないですが、大体の判断はつくようにはなります。

あくまで私の感覚ですので参考までにですが、これらの実が落ちた時は「カサカサッ、パラパラッ」と軽い音がします。

また落下スピードもクワガタ達が落ちてくるスピードとは若干遅いです。

紛らわしくもありますが、やっている内に次第と慣れてくるような感じもします。

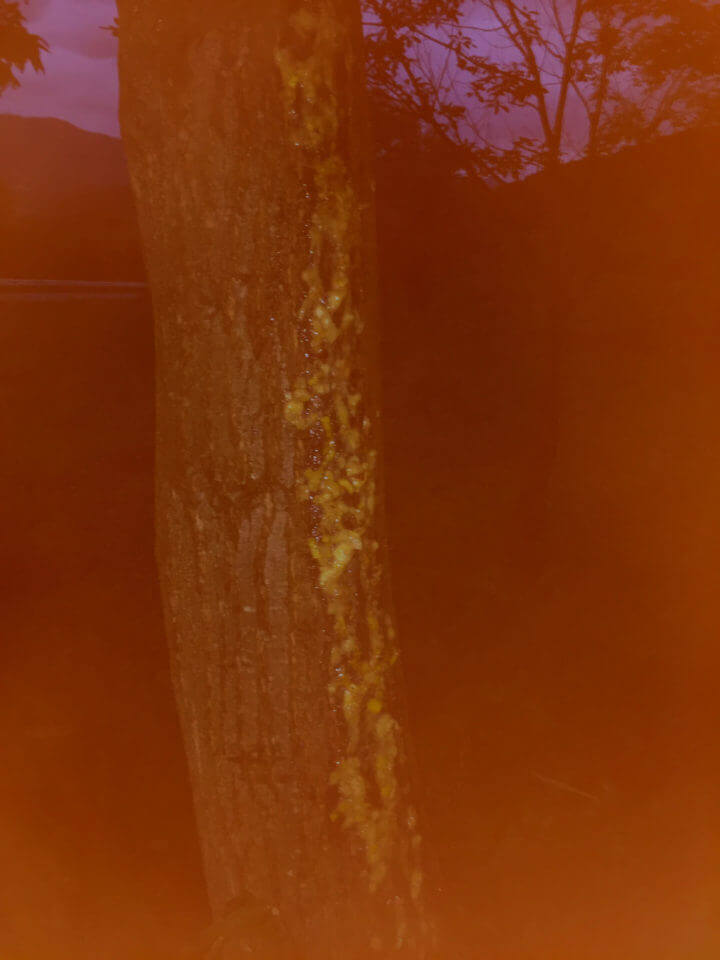

さて、採集フィールドを回っていると、凄い樹液の臭いがしました。

かなり強烈で発酵した臭いがプンプン漂ってきます。

周りを見渡してみると、

ありました。どうやらこのハルニレの木からみたいです。

樹皮がめくれたところから樹液が流れ出て強烈です。しかも樹皮裏にはクワガタらしい姿が2頭ほど見えます。

私の気配に気付いたのか、右の♀個体は落下して逃げてしまいました。

あと一頭残っていたので、じっと見ていると、

何と自分から体を出してきてしまいました。

普通は隠れるものなのですが、珍しこともあるものです。

折角出てきてくれたので、お顔を拝見。

樹液にまみれた、ヒラタクワガタ♂30mm前半位。顔を拝見した後はそのまま同じ樹皮裏に帰してあげました。

お次は、

連続で採集していたこのポイント。

今回は残念ながらクワガタの姿は見えず、代わりにオオスズメバチがいました。オオスズメバチがいるということはまだ樹液が出ている証拠。タイミングがあえばきっとまたクワガタ達が来てくれるはずです。また次回に期待ですね。

今の時期(9~10月)のスズメバチ種にはとても注意が必要です。この時期になるとスズメバチは交尾時期を迎えとても攻撃的になります。その為、近くを通っただけでも場合によっては攻撃してくることがあるんです。

今の時期、スズメバチを見かけたら、そのままスルーするか、怒らせないように刺激を与えずに採集するのが賢明でしょう。要注意です。

樹皮がめくれ、独特の雰囲気があるハルニレの木。

ルッキングでは見当たらないんので、蹴ってみると、

スジクワガタ♂20mm後半サイズ

上記3頭を含む4~5頭が落ちて来ました。

しかし手に取ることが出来たのは3頭のみで、他は見逃してしまいました。

こちらのハルニレの若木では、

蝶と、カナブン3頭が樹液を舐めています。

右の2頭はなかなか深いモスグリーン色です。

よい色合いですね~。

ここまでで、大体2時間位採集しました。

今回も渓流で一息入れます。

長靴を脱いで足を水に浸して暑さをリセットします。

座っていた岩のとなりの草に、

小さい個体が??

とても小さいハナムグリのようです。

後で調べてみましたが、何の種類なのか分かりませんでした。

休憩してまた採集再開しようとしましたが、何だかのんびりした気分にやられてしまい、本日はここで終了することにしました。

今回も楽しく2時間半程採集させて頂きました。

見かけた頭数は30~40頭程でしょうか?

数的には毎回少なくなっているとはいえ、それでもまだまだ多くの虫の姿を見る事が出来ています。

例年だともうこの時期は採集には来ていないので、この時期の虫の発生状況など詳しくは分からなかったのですが、この様子だと9月いっぱいは虫の姿を見ることが出来そうな感じがしてきました。

まだまだ採集楽しんでみたいと思います。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ。今回で18回目になります。

今回はどんな虫達に出逢えるのでしょうか?

AM 8:10、遅めの出発。目的地に向かいます。

採集地に到着。ここにはハルニレの群生があります。

クワガタの♀が樹皮に頭を突っ込んでお食事中です。

拡大図:ちょっと見ずらいですが、おそらくヒラタクワガタの♀ですね。

こちらもハルニレの木。

人間が何のためか分かりませんが、大きな針金を木に巻き付けています。

巻き付けられた木はそのまま成長し、その接合部分から樹液が染み出ているようです。そこにクワガタ達が集まって来ていました。

ヒラタクワガタ♂58mm(後程計測)とカブトムシ♀が付いていました。

こちらは上記画像のちょうど裏側にあたる部分。

こちら側にはグリーン系色のカナブンと多数のアリ達の姿が。

同じ木の上部分を見上げると、カナブンが枝から染み出ている樹液を舐めていました。

今度はこの2つに枝分かれしたハルニレの木。

ルッキングでは見付けられなかったので蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂大歯型66mm(後程計測)

ノコギリクワガタ♂ギリギリ大歯なりかけ個体

ノコギリクワガタ♂小歯型個体

上記ノコギリ♂3頭が落ちて来ました。

やはり♂ばかりで、♀はもうほとんど見かけません。

こっちのハルニレの木には、猛烈な勢いで下ってくるカブトムシ♂がいました。

隣りのハルニレの木にもカブトムシが付いています。

少し赤みがある個体。結構大きなカブトムシの♂です。

こっちにもすぐ近くの細いハルニレの枝で樹液を舐めているかなり大きめの♂がいました。

この辺はカブトムシが集まっていますね。あちこちの木にカブトムシが付いています。

この個体は結構な大きさです。

今年採集した中では2番目位の大きさでしょうか。

帰宅後、サイズを計測すると、

えっ??♂86mm後半??

デジタルノギスできっちり計測すると、

♂86.8mm

大きいと思ってはいましたが、86mmUPとは少し驚きました。

となると、前に採ったもう一頭の特大個体の♂は何ミリだったんだろう?という疑問が浮上。あの個体の方が確実に大きかったはずだと思っています。この個体を最初見た時から即座に感じましたので。

その時はカブトのサイズにはあまり興味が無かったので計測もせず、欲しがっていた小学一年生の子供にあげてしまいました。1ヶ月近く経過しているので、もう生きていないだろうなぁ・・・。

知り合いの親御さんの子供なので、ダメもとで一度連絡してみようかと思います。生きていたら是非サイズを計測させてもらいたいと考えています。

しかしギネスはあの有名な哀川翔さんが出した88mmらしいですので、まだまだそれには到底及びませんが、それでも個人的にはこの個体もなかなか立派だと思います。大満足です。

今度は少し大きいハルニレの木を蹴ってみると、

ミヤマクワガタ♂71mm(後程計測)

コクワガタ♂48mm(後程計測)

カブトムシ♂大型サイズ(75mm:後程計測)

カブトムシ♂小型サイズ

シロテンハナムグリ

これはグリーン系色のシロテンハナムグリでしょうか?

上記6頭がまとめて落ちて来ました。クワガタシャワーです。

ここもやはりカブトムシが多い。画像の2頭以外にもあと1頭落ちて来たのですが、落ちてくる途中で見事にホバリングして体勢を立て直し、飛んで行ってしまいました。

ミヤマクワガタ♂のサイズは71mm。

先日採集した特大サイズには及ばないもののこのサイズでも立派です。

あとシロテンハナムグリと思われる2個体のハナムグリが採集出来ました。通常の黒に似た色合いと、少しグリーン系色がかった個体。

おそらくシロテンハナムグリだとは思いますが、正直まだ見分けるのに自信がありません。こちらも運よく飛ばずにそのまま落ちて来てくれました。後程特徴などをじっくりと見比べてみたいと思います。

こちらのクヌギの木では、

樹皮に頭を突っ込んでいる、おそらくヒラタクワガタと多数のカナブンが集まっています。

こうやって虫達が沢山集まっている光景は見ていてとても嬉しくなります。

ヒラタクワガタのお顔を拝見。掻き出し棒で引き出します。

出してみると、思っていたより大型個体でした。

後程の計測で♂64mm程ありました。立派な個体です!

途中、何気に目に入ったイヌビワの木。

実が沢山付いています。

黒く熟したイヌビワの実。

熟れると甘く、鳥達は勿論、沢山の昆虫達も集まります。

過去の話ですが、この実にカブトムシ、カナブン、ハナムグリなどが集まって来たのを見たことがあります。

実を割ってみると、こんな感じ。

種が多く、ほのかな甘みがあります。

まさに小さいイチジクの実といった感じです。

「沢山なっているなぁ~」と、全体を見渡してみると、

何とコクワガタの♂がイヌビワの実に付いていました。

イヌビワの実は中から甘い果汁が流れ、したたり落ちるほど完全に熟していました。

イヌビワの木の樹液ではなく、熟した実にこうやって集まることがあるので、見かけた時は熟した果実を探し、その周りをチェックしてみるのも良いかと思います。

今回もこのような感じで3時間ほど採集しました。

採集頭数は40頭程でしょうか。例によって大型♂のみお持ち帰りとさせて頂きました。

やはりシーズン最盛期と比べると数は格段に減っていますが、

このように、まだまだそれになりには採れれています。

今回の特大は意外にもカブトムシでした。

今までカブトムシの体長は全然計っていなかったのですが、今回帰宅後に「たまたま大きなぁ~」と思い何気に計測すると♂86mm後半というサイズで逆にビックリしました。

残暑はまだまだありますが、時折山を吹きぬける風が段々と秋の風に変わってきているような感じがします。

そうそう、採集の途中でこんなものを見かけました。

立派に丸々と大きくなった栗の実です。

既に落ちているものもありますが、この木の栗はまだたわわに実っていました。

涼しくなってきたとはいえ、まだまだです。

まだクワガタ、カブトムシを見かけられる内は次回もまた採集に行ってみたいと思います。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ。今回で17回目になります。

今年の採集シリーズ、もう17回もご紹介しているんですね。今年の採集も色んな出逢いがありましたが、シーズン終盤に来て大物個体を連続GETと、今一度活気づいているShihoです。

さて、今日もどんな出逢いがあるのでしょうか?

AM 8:20、目的地へ向かいます。

最初の木に到着。

葉やツタでちょっと見えにくいですが、ハルニレの木です。

最初に出迎えてくれたのはカブトムシの♂。

木の根元の部分から出ている樹液を舐めています。

カブトムシと言うと「夜に行動し、日が昇ると地面に潜ってしまう」とよく聞きますが、場所や個体差によってはこうして太陽が当たっている日中でも行動しています。

同じ木の細い枝にはカブトムシの♀が樹液を舐めています。

更に上の方の枝の周りにも樹液が出ています。

見えにくいですが、ヒラタクワガタの♂がくっ付いています。

更にこちらは木の裏側。ここにはカナブンの姿が。

この木だけで、カブトの♂♀、カナブン、ヒラタクワガタ♂と色んな種類の虫達が集まっていました。自然が豊かですね~。

場所を少し移動して、

今度はこのハルニレの木のウロ(穴)。

中から樹液が流れ出ていい感じです。ここにはいつも大体ネブトクワガタがいます。

ズームアップして見てみると・・・・・・・・・

やはりいました。ネブトクワガタです。

掻き出し棒使って取り出して見ると、

ネブトクワガタ♀が2頭に♂1頭。

ネブトクワガタの♀、なかなか採れないんですが、今回は2♀GET。しかも1♀は大型サイズです。やりました。

次はこのハルニレの木。

少し大きいので蹴るのは大変なのですが、毎回何かしら落ちて来てくれる期待の木です。

早速蹴ってみると、

4~5頭ほどバサバサッと落ちて来ました!!

来ました!クワガタシャワーです。

こっ、これはデカいっ!!

少し汚れていますが、ノコギリクワガタ♂特大サイズです!!

帰宅後、計測してみると、何と♂75mm!!

ノギスできっちり計ると

♂75.2mm

紛れもなく今年最大のノコギリクワガタ♂です。

じっくりと撮影してみました。

体はサイズの割にはそこまで太くないような感じがしますが、このスラリと前向きに伸びた長い顎が75mmを超えた要因だと思います。

先日のミヤマクワガタ♂77mmに続き、特大個体を連続GET。シーズン終盤大物説もいよいよ本格化してきそうな勢いです。そんな風に思わせるような素晴らしい個体でした。山の神様ありがとうございます!

特大個体も採れて、一息入れます。

まずはすぐそばの川(渓流)で一休み。

透き通る水が凄く冷たいです。とてもキレイ。

採集していると体内に熱がこもり、熱中症を引き起こしやすくなります。なので私は時折、こういう川で顔を洗い、長靴を脱いで足を浸すようにしています。水はあまりにも冷たくて、長く浸かっていると足の方が痛くなってくるほどです。

こうやって見上げると、落ち着きます。

自然はやっぱり良いものだなと深く感じます。

こうしてリセットして、さぁ採集再開です。

こちらのハルニレの木ではカナブンとクロカナブンが集まっていました。

クロカナブンのみをGET。

ここでクロカナブンの特徴をご紹介してみたいと思います。

【国産クロカナブン】

【体長】

22~28mm

【分布】

本州、四国、九州に生息。

【体の特徴】

全体的に黒く光沢があり、とても美しい。

色合いはその名前の通り黒一色。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインはカナブンよりは比較的細みのやや縦長だがアオカナブンよりは少し太め。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地性が強いが、比較的高所でも見かけることもある。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく集まり、灯火採集はとても有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

6月中旬~9月下旬

ベストシーズンは7月上旬~8月上旬。

カナブン、アオカナブンと比べると若干発生が遅い気がする。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

クロカナブン。漆黒のいい色合いですよね~。個人的にはとても好きなカナブンです。

昨年繁殖にも成功し、幼虫飼育をしていますが、まだ羽化する気配がありません。温度管理しているのですが、2年近くかかるのでしょうか?

昨年は結構高温(28℃前後)で産卵セット組みましたが、どうやら低温の方が良いとの情報を得ました。今年は低温管理の部屋(20℃前後管理)で産卵やってみたいと思います。

今回も3時間程採集しました。

採集頭数は50頭ほど。

その中より大型♂達とネブトクワガタの♀2頭のみをチョイスしお持ち帰りとしました。

野外採集記(昆虫採集記)第17回目。如何でしたでしょうか?

今回は何といってもノコギリクワガタの♂75mmUPに尽きると言っても過言ではありません。

♂75mmUPは私もノコギリクワガタでは初めてのサイズだと思います。74mmは2度ほど採集した事がありましたので。

その他はカブト、ミヤマ、ノコ、コクワ、ネブト、カナブン、クロカナブンと種類的もほぼ大体のものは採れていますね。

9月に入っていますが、数的にも50頭程、途中逃がしたのも結構いましたので、まだまだ採れる感じがします。また次回の採集も頑張ってみたいと思います。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ。今回で16回目です。

早いもので明日より9月。9月に入れば夏休みも終わり、もうすぐ秋が来るという時期。

世間一般ではクワガタ、カブトムシの季節は終わりと考えられている時期でもあります。

しかし数は少なくなっていくものの、まだまだ野外の昆虫達は活動しています。今回もどんな虫達に出逢えるでしょうか?

AM 8:40、採集地に向かいます。

現地に到着。さぁ採集開始です。

この木はクヌギ。

ルッキングではクワガタの姿は見当たらず・・・。

そこで蹴ってみると、

上記2頭が落下。

とりあえずまだクワガタ、カブトムシ共にいるようでまずは一安心。

こちらのハルニレのエサ先にはカナブン2頭+蛾が樹液を舐めていました。

カナブンはグリーン系色とちょっとイエローがかったグリーン系色タイプ。しぶいっ!

こちらは毎回、必ず何かしらクワガタが付いているハルニレの木。最近の当たり木です。

今回はノコギリクワガタ♂がいました。木の枝が折れているので、おそらくそこから樹液が染み出ているのでしょう。

こちらはコナラの樹皮裏にかすかに隠れているのか?

ノコギリクワガタ♂大歯型がくっ付いているところを発見!

結構な大型サイズ、後ほど計測すると♂70mmジャストありました!大物です。

セミの抜け殻を発見。

近くの大木にアブラゼミがいました。

【アブラゼミ】

体長35~38mm 程度

北海道~九州まで広く生息

こちらは別の場所で見つけたクマゼミ

クマゼミ全体図

腹側から見るとまさにバルタン星人。

【クマゼミ】

体長40~48mm 程度

本州(関東地方以南~九州、南西諸島)に生息

羽は透き通り、美しい

こちらはヒメハルゼミ。小型のセミです。

【ヒメハルゼミ】

体長23~28mm 程度

本州(関東地方以西)~九州、南西諸島に生息

照葉樹林に多く見られる

こうしてみると、森にはクワガタ、カブトムシ以外にも沢山の様々な昆虫達が暮らしています。それらの虫達をじっくりと観察して見るのも楽しいものです。

他の自然も満喫して、さぁ採集再開です。

川の崖沿いにあるハルニレの木。

木の下の部分に樹皮裏があり樹液が出ています。そこを見てみると、

素晴らしい大歯の持ち主のネブトクワガタ♂。

後程の計測で♂28mm。なかなかの大型です。

更にその樹皮裏の奥の方から、

結構な大型、ヒラタクワガタ♂66mmをGET!!

なかなかのサイズです。

次にこちらのハルニレの木。

樹液が出ていますが、何も付いていません。

とりあえず蹴ってみると、

ドサッとかなり大きい音が、

おおお~っ!!デカいっ!!

先日採集した75mmに負けない大きさ!いやもっとあるかも??

帰宅後、きちんと計測してみると、

来ました!♂77mmUP!!

ノギスできっちりと計測しようとしますが、もの凄く元気で暴れてなかなかキッチリと計測させてくれません。

ノギス計測値は77.4~77.6mmの間で行ったり来たり。

確実に77mmはあります。

しかし元気、その後も数分格闘して、

♂77.5mmというところでしょうか。

超大物です!!前回採集した今季最高と思われていた♂75mmを2mm以上更新するビッグサイズです。2回連続で75mm以上の個体を2頭もGET出来るとは・・・。まさに感激ものです!

しかしこの個体、体の黄金色の毛もまだそこまで擦れておらず、凄くキレイな個体です。とてもシーズン中をずっと生き抜いて来たような感じがあまりしません。

そう言えばかなり昔に「大物個体はシーズンの最初と最後に出てきやすい」という話を聞いたことがあります。

確かに今はシーズン終盤です。

今回はこのミヤマクワガタ♂77mm以外にも、

ノコギリクワガタ♂70mm

ヒラタクワガタ♂66mm

ネブトクワガタ♂28mm

と、他の種類でも比較的大型をGET出来ています。

やはりシーズン後半は大物が多いというのもあながち間違いではないような気がしてきました。

その後、採集を続け、3時間位、合計で50頭程見つけることが出来ました。

その内大型の♂のみをお持ち帰りとしました。やはり♀の数は激減。ほとんどが♂個体ばかりでした。

如何でしたでしょうか?

明日より9月に入るので、もうすぐシーズンも終了かと思っていましたが、思わぬところにまだまだ大物個体は潜んでいるようです。頭数も時間をかけて探せばまだ100頭越えも夢ではないと思います。

そう考えるとまた元気が出て来ました。次回の採集も頑張りたいと思います。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

8月ももうすぐ終わりですね。

まだまだ野外採集(昆虫採集)を楽しんでいる私ですが、皆さんは、今年の野外採集(昆虫採集)等で手に入れたクワガタ&カブトムシ達はどう飼育されていますか?

採集等を楽しみ、成虫の格好よさをじっくりと堪能されたことだと思います。

夏の終わりと同時に、クワガタ、カブトムシのシーズンももう終了かと思ってらっしゃる方、いえいえ、まだまだ終わりませんよ~。成虫飼育をじっくりと堪能した次は、今度は幼虫飼育にチャレンジしてみましょう。

今年野外で入手出来た虫達は既に熟成が完了しておりますので、即座に産卵セットを組み、幼虫を取ることが出来ます。

また野外で入手した個体の場合、わざわざ♂と♀を再度交尾させなくても、野外で既に交尾している可能性が高いので、そのまま♀のみで産卵セットを組むことが可能です。

つまり野外採集品の♀と産卵セットがあれば、幼虫を産ませることが出来るんです。素晴らしい~!!

今回より少しずつではございますが、日本のクワガタムシ、カブトムシの産卵セットの組み方、コツなどを、野外採集(昆虫採集)シリーズと並行してご紹介していきたいと思います。

まず第1回目は「ミヤマクワガタ」の産卵セットのやり方をご紹介します。

【ミヤマクワガタ参考画像♂72mm】

【飼育種】

和名:ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

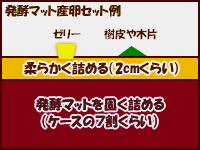

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

【累代】天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】黒土マット、完熟マット

【お勧めの容器】クリーンケースM~L程度

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】18~20℃前後(※重要)

ではセットのやり方を画像に合わせてご紹介してみたいと思います。

主役のミヤマ♀を入れます。

セット方法を図示するとこのような感じです。

ミヤマクワガタの産卵ポイントは何といっても設定温度です。

18~20℃ この温度帯がカギとなります。

この温度をキープするのは普通のご家庭では難しいでしょうが、この設定具合によって全て決まるといってもおかしくないと思います。

温度設定さえクリアすれば案外普通に産んでくれることもあります。

しかし産卵数は♀によってバラつきがあり、産む♀は結構な数を産んでくれますが、産まない♀はゼロというのも珍しくありません。

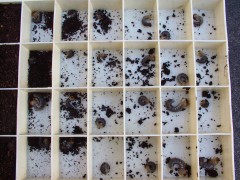

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

ミヤマクワガタの♀はオオクワガタやヒラタクワガタ等によく見られる子食いの可能性は低いと思いますので、多少割り出しする期間を長く持っても大丈夫かと思います。

あくまで私の場合になりますが、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったミヤマクワガタ産卵セット割り出し風景です。

上手くいけばこのように幼虫を得られる機会も大いにあります。

いかがでしたでしょうか?上記が私の本土産ミヤマクワガタの産卵セットの組み方です。

何度も書いていますが、ミヤマクワガタを産ませるかどうかは温度管理にかかっています。低温管理をキープするのは難しいですが、幸い今からの時期は少しずつ寒くなりますので、夏場にセッティングするよりは管理もしやすくなるのではないでしょうか?

もし可能ならば機会がありましたら是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年8月29日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回で15回目です。今回はどんな虫達に逢えるでしょうか?

AM 9:45、毎回行き慣れた林道を駆け抜けます。

この林道の片側には結構な数のヤシャブシが生えています。

このヤシャブシ、実はクワガタが集まる木の一つだそうです、今回「クワガタが集まる木」を色々と調べていた際に知るところとなりました。

折角ですので、どんな木なのかご紹介してみたいと思います。

クワガタが集まる木としても知られるヤシャブシの木なのですが、残念ながら私は一度もこの木でクワガタを採集した事がありません。まぁこの採集地には強力な樹液が出るハルニレとクヌギのツートップが存在しますので、クワガタ達はそちらの樹液に集まってしまうのではないでしょうか?

とはいえ、ヤシャブシは比較的標高の高い場所でも見られるそうなので、ハルニレやクヌギ等が無い場所ならばクワガタ達も集まってくるかもしれません。一応見かけたらチェックして見るのも良いと思います。

と言っている内に良さそうなハルニレの木が見えて来ました。

木を蹴ってみると、

3頭がバサバサッと落ちて来ました。全て草むらにバラバラと落ちましたが、個体の大きさと音が大きかったので、全て無事回収することが出来ました。

さて、次の木をチェックしようとした所、すぐ足元にもあと一頭落ちている個体がありました。小さかったので、「コクワガタかな」と思いましたが、よーく見てみると、

な、なんと、アカアシクワガタの小型の♂!!

前回の採集に引き続き、連続のアカアシクワガタGETです!!いやぁ危うく見逃すところでした。

前回の日記でも書きましたが、アカアシクワガタは私が通う採集フィールドでは一年に一頭採れればとっても良い方、下手すると2~3年は全く見ないということもよくあります。それを2回連続でGETとは今年は運がいい。しかし今回もアカアシの♀は採集出来ず・・・。それだけは残念です。

採集再開、

思いっきりピンボケ画像で申し訳ございません。何回も撮影したのですが、この撮影時の光量が足りないようで画像がボケてしまいます。ご勘弁下さいませ。

こちらは細いクヌギの木ですが、樹皮もめくれ樹液も出ているようでヒラタクワガタの♂と♀、カナブン蝶などが集まっています。♂の左側には樹皮裏に隠れているヒラタクワガタ♀がいます。

この♂のサイズはまぁまぁ大きく58mmありました。こんな細い木でも樹液が出ていれば昆虫達は集まって来てくれます。老木も若木も樹液次第ということでしょうか。

こちらのクヌギの木も樹皮がめくれて樹液が出てカナブン達が集まっています。

見える範囲ではクワガタの姿が無かったので蹴ってみると、

ミヤマクワガタの♂♀がペアで落ちて来ました。

ミヤマ♂は大型で72mm程ありました。

♂72mmは全身の毛も生えそろっており、とてもキレイです。やはり70mmを超えてくるとかなり迫力が増します。

ミヤマ♀は産卵時期だとうのに現れてくれました。

手に持ってみると、ズッシリと重量感があり、まだ産卵前だなという事を感じました。♀はリリースすることにしました。

近くの低い葉の上には

【エダナナフシ】

ナナフシ科

本州~九州に生息

体長:♂65~82mm程度、♀80~110mm程度

長い触角が特徴

ナナフシ、この個体はナナフシの中のエダナナフシという種らしいです。皆さんナナフシって見た事ありますか?採集に出かける私はしょっちゅう見ていますが、なかなかお目にかかったことがない方も多いのではないかと思い撮影してみました。

全体的に見て昆虫っぽくありませんが、顔だけを拡大して見るとトノサマバッタに似ているような感じがしませんか?動きはとても遅く、トコトコと音もなく歩くような感じで移動します。

もう一つ、

【ヘビトンボ】

ヘビトンボ科

北海道~九州まで幅広く生息

体長:45~60mm程度夜行性で、樹液に集まる

幼虫は水生

ヘビトンボ、クワガタを採集している時、同時に樹液によく集まっています。

風貌はとても変わっており、トンボというよりもバッタに似ている。そう言えば上で紹介したナナフシの顔にも似ていますね。まるで古代生物のよう、アニメの「風の谷のナウシカ」にでも出て来そうな感じのする虫です。結構攻撃的で何度か噛まれたこともあります。なかなか痛いです。

しかし木を蹴ってヘビトンボが落ちてきたら、「樹液が出ている所があるな」と目安になるので、個人的にはあまり嫌いな虫ではありません。

さて、採集再開、

奥まった所にぽつんと一本だけ生えているハルニレの木を蹴ってみると、

バサッと、かなり大きい音が、

見た瞬間70mmは確実だと分かる大きさ。

後程帰宅して計測すると、

♂75mmUP!!

ノギスできっちり計ると

♂75.3mm を指しました。

ミヤマクワガタでは、今年一番の大物です。

先ほどの♂72mmに続き今回2頭目の70mmオーバー。♂72mmも大型ですが、この75mmと比べると小型に感じてしまいます。やりました!大型GETです!!

本日最後の最後で大型ミヤマを採集。3時間程の採集を楽しみ、終了としました。

今回は合計で50頭程採集、その中でミヤマクワガタの大型2♂とアカアシクワガタ♂、他合わせて10頭程をお持ち帰りとしました。

とても楽しい採集でした。特に最後の方で採集したミヤマクワガタ♂75mmには感動しました。シーズン後半にして今年一番の大物ミヤマが採れるとは・・・。それと、前回に続きアカアシクワガタがまた採れたのも嬉しかったですね。

もう8月も終わり。温暖化のせいかまだまだ虫達は活動しているようですが、やはり♀の姿はほとんど見えず、採集出来るのは♂が圧倒的に多いです。♀は子孫を残すために、産卵に励んでいるのでしょうね。ではまた次回の採集を楽しみにして今回は終了とさせて頂きます。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回もいつもの樹液採集記シリーズではなく、トラップ採集の記事になります。

前回【バナナトラップ】に挑戦した記事をご紹介しました。

今回はそれに続きトラップ採集第2弾。

名付けて【♀トラップ作戦】です。

これを聞いて、「何ソレ?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

当然だと思います。私も今回初めて行ったトラップ作戦です。

トラップの詳細はこうです。

<作戦名>

♀トラップ作戦

<目的>

クワガタの♀の足に糸をつけ、逃げられないようにして、♀につられて来る♂を捕まえる

※確実に♀目的で来る事をハッキリさせる為に、あえて樹液が出ていない木で実験を行うこととします※

という姑息な作戦です。

皆さん、クワガタ採集をする時、思ったことはありませんか?

「♀がいる所には大体♂がいる」ということを。

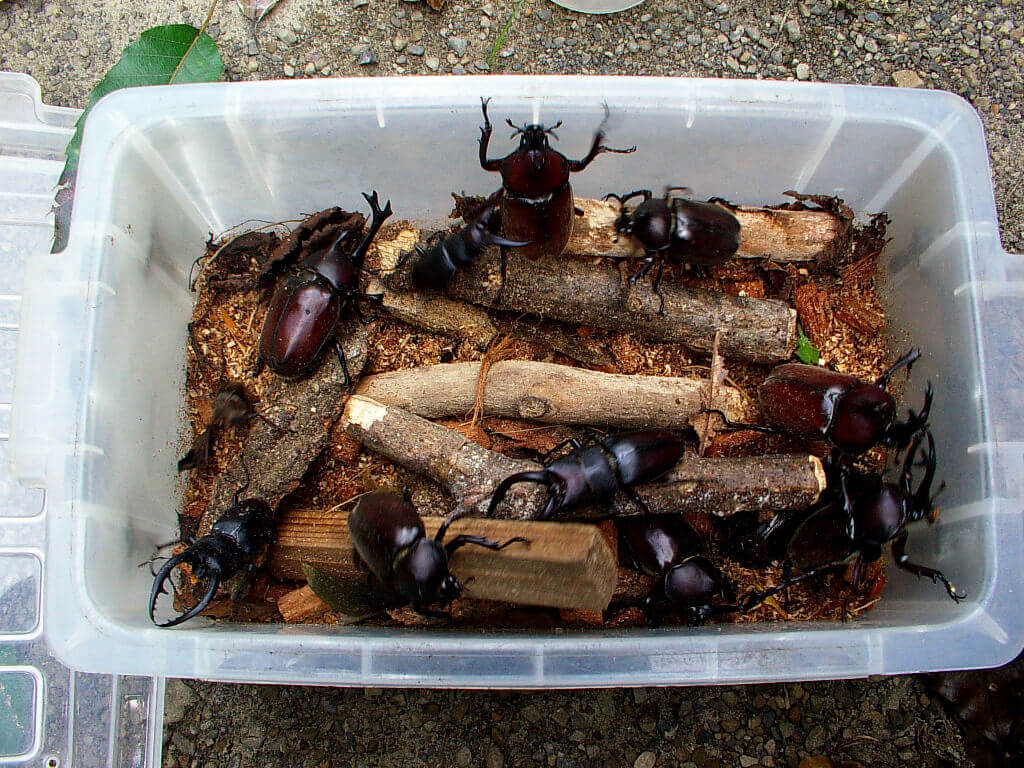

上記の画像のようにクワガタ、カブトムシは大体つがい(♂♀ペア)でいることが多いんです。おそらく♀のフェロモンに引き付けられた♂が交尾活動を求めてどこからともなくやってくるのでしょう。

ならばこの事を逆手にとって、♀を使って♂をおびき出そうという魂胆です。

<用意するもの>

・おびき寄せたい種類のクワガタ、もしくはカブトムシの♀

・糸

これだけです。

では♀を用意します。

種類はノコギリクワガタの♀。

今回この作戦に協力してくれるのは、このノコギリクワガタ♀ちゃんです。

このどこにでもあるような裁縫用の糸を使用します。

♀を裏返して、

こんな感じで中足に軽く糸を縛ります。

糸は木の枝に縛り、♀が逃げられないようにします

ごめんね、♀ちゃん。一晩辛抱して下さいね。

そして一晩このままにし、翌日行ってみました。

すると、

いました!!

♀を抱きかかえるようにしてノコギリクワガタの♂がくっ付いています。

作戦成功です!!

♀につられてやって来たノコギリクワガタの♂中歯型、恋多き♂です。

作戦は成功しました。やはり♀のフェロモンは偉大でした!!

・・・・・・と言いたい所なのですが、実はこの作戦今年早くから試してみようと考えていて、既に何頭か挑戦しておりまして、この時が4頭目の挑戦だったんです。

4頭目で成功したものの、一度きりではたまたまではないかと思ったので、この後も何度か挑戦を続けました。

全部で10頭行いました。

全ての結果を公表して見たいと思います。

1頭目:×♀逃亡

2頭目:×失敗

3頭目:×失敗

4頭目:○ノコギリ♂中歯型GET(画像個体)

5頭目:×失敗

6頭目:×♀逃亡

7頭目:○ノコギリ♂小歯型GET

8頭目:×♀逃亡

9頭目:×失敗

10頭目:○ノコギリ♂小歯型GET

【結果】

3勝7敗

結果は上記の通り、3勝7敗。う~ん、微妙ですね~。確率は低いですが、来ないことはないみたいですね。

一度におびき寄せる数的にはバナナトラップの方が上かもしれませんが、このトラップの利点は欲しい種類のクワガタ♂を呼べるという事でしょうか。

今回はノコギリのみでしか試してみませんでしたが、ミヤマの♀ならばミヤマ♂、ヒラタ♀ならばヒラタ♂と、おそらく同種の♂が現れてくれると考えます。

如何でしたでしょうか?採集には色んな方法があります。樹液採集、灯火採集、材採集、そしてトラップ採集等々。

いつも行っている採集方法でも勿論楽しめますが、たまには趣向を変えて変わった採集方法を試してみるのも楽しいものですね。

今回協力してくれたノコギリクワガタ♀達、ご協力ありがとうございました。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。トラップ採集をした後はきちんと片づけをし、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回で14回目になります。

今回もどんな虫達に出逢えるでしょうか?

かなり久しぶりのポイント。このポイントへは約10年ぶりに来ました。まだ木も沢山残っていてとても嬉しいです。当時ここではノコギリクワガタが一番多く採れていました。

色々と新しい木も生えていて周りの風景は変わっているようです。とりあえず雰囲気がありそうな木を蹴ってみます。

このハルニレの木を蹴ってみると、いきなりバチッバチッ!!っと複数の大きな音が!!

正体は道路(アスファルト)の上に落ちて来た大きなカブトムシの♂でした。

真上からの画像。上記画像とは別の個体。

立派な角の♂個体です。

こちらも同じ2個体と同じように見えますが、同時に落ちてきたまた別の♂個体。こちらもとても立派な角を持っています。このポイントの土壌はは栄養価が高いのでしょうか?それにしても3♂共全く同じ個体に思えるほど似ています。兄弟でしょうか?

しかし大型カブトムシ♂が3頭まとめて落ちてくるとは・・。さすが8月シーズン、カブトムシの勢力が旺盛になっているようですね。この時♀は落ちて来ませんでした。8月も終盤なので産卵に入ってしまったのでしょうか?

近くにあったシラカシの木。

樹液が薄いですが、出ているようです。

何気に木の裏側を見ていると、ノコギリクワガタ♂中歯型が付いていました。

ほんの少しの樹液が出ている所を舐めているようです。ノコギリのアゴの下の白く見えるのがシラカシの樹液です。

シラカシがあまりよく分からない方の為に、ここでシラカシの葉をご紹介してみたいと思います。

近縁種にアラカシという木があります。木の全体像、樹皮は酷似しますが、葉の形で見分けることが出来ます。シラカシ、アラカシ共に神社や公園などでもよく見かけます。

シラカシの木でもクワガタは採れますが、あまり数は集まってきません。強力な樹液が出ている他の木が近くになければ、そこそこ採れるかもしれません。でも一応チェックしてみて下さい。思わぬ大物がいたりするかもしれませんよ。

ポイントを移動して、ハルニレの木をチェックすると、

クワガタムシが何頭か付いています。

まずは下の方にいたミヤマクワガタの♂♀ペア

樹液を舐めているスジクワガタ♂(左)とコクワガタ♀(右)

樹皮とツタの間に隠れているスジクワガタ♂

上の方の枝先にはノコギリクワガタ♀の姿も見られます。

次にこのハルニレの木を蹴ってみると、

大きな音一つと小さな音が2つ程度しました!

大きな音がした方を慌てて草むらをかき分けてみると、

おおおっ!!

今シーズン初のアカアシクワガタ♂。しかもデカい!!

後に計測してみると♂56mmの大型個体です。

私がよく通うフィールドではアカアシクワガタは生息はしているものの、あまりお目にかかれず滅多に採れません。ワンシーズンに1頭採れれば良いというほど珍しいんです。

アカアシクワガタというだけでも珍しい上、更にこの個体はギネスには及ばないものの、♂56mmはそれでもかなりの大型。テンションが一気に上がりまくりました。

こうなればアカアシクワガタの♀も一緒に欲しいもの。

そう言えば、この木を蹴った時にこの大型アカアシと一緒にそばにいた個体が同時に落ちて来ました。もしかしたらあの個体がアカアシクワガタの♀だったかもしれません。

私は長年の採集の癖なのか、同時に落ちる個体があった場合、反射的に一番大きい影を最優先で追ってしまう癖が身についてしまっています。それゆえ、この大型アカアシクワガタ♂に集中してしまって、同時に落ちた他の個体の方は見逃してしまいました。何とも悔やまれますが、草むらに紛れ隠れてしまってはもうどうしようもありません。

悔しい思いを引きずったまま、さぁ気を取り直して採集再開です。

クヌギの木に集まるカナブン種。

前回の日記「野外採集(昆虫採集)No.12」でもご紹介した同じ木、ハルニレ。同じ位置に今度はノコギリクワガタの♂♀ペアが付いていました。しかも今回はカナブンのおまけ付き。

こちらの細いハルニレの木にはカナブン、アオカナブン、コクワガタ♀、蝶が集まっています。真ん中のひときわグリーンが強いのがアオカナブンです。他のカナブン達と比べて体のラインが細長いのが特徴の一つです。

途中、赤い花に沢山の蝶が集まっているのを見かけました。

【ナガサキアゲハ】

東海地方以南に生息

体長60~70mm程度

温暖化により年々分布を北上させている

【モンキアゲハ】

関東~沖縄諸島まで生息

体長:春型:50~60mm程度、夏型:65~80mm程度

温暖化により年々分布を北上させている

そして道路の湿った所には、

【アオスジアゲハ】

本州~南西諸島に生息

体長45~55mm程度

素早く飛び、♂はよく吸水している

どの蝶もとてもキレイですね。

三番目に紹介した「アオスジアゲハ」は林道などの水溜りで昔からよく見かけます。昔はこの蝶を見かけると、今年もクワガタ採集の初まりだとよく思ったものでした。

他の生物達の賑わいも楽しみながら今回は軽めに2時間ほどの採集を楽しみました。

結果は

・ミヤマクワガタ5頭

・ノコギリクワガタ10頭

・ヒラタクワガタ5頭

・コクワガタ11頭

・アカアシクワガタ1頭

・カブトムシ 17頭

合計49頭

という結果でした。

今回は2時間程度の軽めの採集でしたので、この頭数でも満足しています。と

中でもアカアシクワガタのと大型♂は感動ものでした。なかなか採れないアカアシ、その上大型でしたからね~!大満足です。後やはりこの時期になるとカブトムシの数が多いですね。画像はありませんが、その後♀も採集は出来ましたが、♂の方が圧倒的に多かったです。

でもこれはカブトムシだけではなく、クワガタに関しても♂に対して♀の個体数は減っているように感じました。やはりシーズン終了も間近ということで、♀は産卵に集中しているのかもしれません。

いやぁ、今回もとても楽しい採集でした。採集中は楽しくて楽しくて、無我夢中になってしまいます。本当は実際に撮影した画像の他にもいいシャッター場面は沢山あるのですが、撮影よりも採集の方に力が入ってしまって、決定的な場面の撮影を逃してばかりです。申し訳ございません。また次回の採集も今から楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズなのですが、今回はいつもの樹液採集とは違い「トラップ採集」のご紹介になります。

少し前の事になりますが、7月の末位に「バナナトラップ」の作戦を行いました。今日はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

ここでまずは「バナナトラップ」について簡単にですがご説明したいと思います。

<作戦名>

バナナトラップ作戦

<目的>

バナナを発酵させ、それを利用してクワガタムシ、カブトムシを集める

【用意するもの】

バナナ

焼酎

ドライイースト

砂糖

<バナナを買うポイント>少しでも熟したバナナを買うこと。黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

<作る手順>

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。バナナを発酵させる時間が少なくてちょっと発酵度が足りないかなと思いましたが、とりあえず決行。今回は夕方木に塗りに行きました。

まずターゲットにしたのはこの木。しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

まずターゲットにしたのはこの木。しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

<どんな木にバナナトラップを仕掛けると良いのか>

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

上記のポイントを踏まえて

ポイント【2】上記2ヶ所に発酵したバナナを木に直接塗りました。

木に塗る際は、樹皮にバナナを擦り込むように塗るのがポイントです。木に塗ったのはPM 6:30頃、もう少し薄暗くなり始めていました。確認するのは、次の日の朝4時頃にします。さぁ明日は早起きです。

・

・

・

・

・

・

あっという間に朝です。只今AM4:15さぁ虫達は集まっているでしょうか?

この画像で見えるのはクワガタが付いています。この個体はミヤマクワガタの♀。

他にはカブトの♀、カナブンの姿もありました。

結果発表

ポイント【1】・カブトムシ♀:1頭

・ミヤマクワガタ♀:1頭

・スジクワガタ♂:1頭

・スジクワガタ♀:1頭

・アオカナブン:4頭

・カナブン:3頭

・蛾:多数

ポイント【2】

アオカナブン:2頭

蛾:多数

という結果でした。結果的に少なく少し残念でしたが、バナナトラップ初挑戦でしたので色々と勉強になりました。

樹液などが全く出ていない木でもバナナトラップを仕掛ければ、何かしら効果はあるという事は分かりました。後は、仕掛ける場所、仕掛ける時期&時間、バナナトラップの発酵具合によりまた結果も変わってくると思います。

後半は画像での紹介が少なく申し訳ございませんでした。熱中するあまり撮影がおろそかになってしまいました。お詫び申し上げます。m(_ _)m

今回終わってみて、いくつかの反省点もありました。

反省点①

バナナトラップを作って発酵させる時間がもう少し足りなかったこと。こちらの不手際で作る時間が遅くなって発酵の具合がもう少し足りなかったような気がします。臭いは強烈でしたが、ツンとくるような甘酸っぱい臭いはあまりありませんでした。

反省点②

実は後で気が付いたのですが、トラップを仕掛けたポイント【1】のすぐとなりにあった木に樹液が出ていて、よく見るとミヤマクワガタの中サイズ程度の♂♀ペアやスジクワなどが集まっていたんです。これではトラップの効果が激減してしまったはずです。

上記の反省点を踏まえた上で、再チャレンジすればまた結果も違ってくるかも・・・と思ってしまいます。

バナナトラップ作戦。本日は8月20日。クワガタは発生のピークは過ぎてしまっているとは思いますが、私の採集記を見てもらえばお分かりのようにまだまだ採集は可能です。発生の遅いカブトムシも少なくなってくるとはいえ、まだ採れる時期ではあります。

よって今の時期でもまだトラップ採集は有効だと考えます。樹液採集で上手く集まらないと思っている皆様、是非一度トラップ採集を試してみては如何でしょうか?私もまた再チャレンジしてみたいと思います。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、後が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント