生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

生き物散策に行こうと、家を出ようと外に出た時、

ジャコウアゲハ

体長:約50㎜くらい(羽入いれて)

【2024/4/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

我が家のツツジの花にジャコウアゲハが来ていました。

ボディには毒々しい赤の模様を持つアゲハチョウですが、とても美しい蝶です。

画像を撮りながら思わず見とれてしまいました。

ジャコウアゲハがいた近くの家の外壁には、

ベニモンアオリンガ春型

体長:約10㎜くらい(羽入いれて)

【2024/4/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ベニモンアオリンガの姿がありました。

幼虫はツツジを食するらしく近くで羽化した個体なのでしょう。

薄紅のピンク色がかった模様がとても可愛いです。

家を出る前に早速2種の生き物を見つけました。

さすがに今の時期は活動が盛んです!

フィールドに出てみると、

シャガ

ピンポイントではありますが、シャガの花が咲いていました。

アヤメ科のシャガの花、キレイですよねー。私も大好きな花です^^

さて、生き物を探して、

真っ先に印象に残ったものがいました。

ヨコヅナサシガメ羽化直後個体

体長:約16㎜くらい

【2024/4/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

真っ赤な色合いが目立つヨコヅナサシガメでした。

見付けた最初は、おおっつ、サシガメのまだ見たことないやつか!?と思いましたが、よーく見ると、左側に脱皮した抜け殻が・・。

羽化直後は真っ赤になるそうで、まさに羽化したてホヤホヤの個体でした。

このタイミングを見れたのはある意味幸運だったのかも・・。

草むら地帯では、

ウスチャコガネ

体長:約8㎜くらい

【2024/4/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

沢山のウスチャコガネが飛び交っていました。

かなりの数がいてブンブン飛び、草に沢山付いていました。

普段は気にもしない小さなコガネムシですが、じっくり観察してみるとなかなか格好良いです。

スグリゾウムシ

体長:約8㎜くらい

【2024/4/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上でスグリゾウムシを見つけました。

すんぐりとしてコロコロしていて、かつツヤ消しのボディが渋いです。

ヌマガエル

体長:約40㎜くらい

【2024/4/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

最後に紹介するのは、ヌマガエル

エサとなる小型の昆虫達も沢山出て来たので、こちらも本格的に行動開始のようですね。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

クワガタ採集記以外の生き物たちとの出逢いをご紹介します。

【散策記:出逢った生き物たち】

まず最初に紹介するのは、

ニホンカナヘビ

【2024/4/13:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

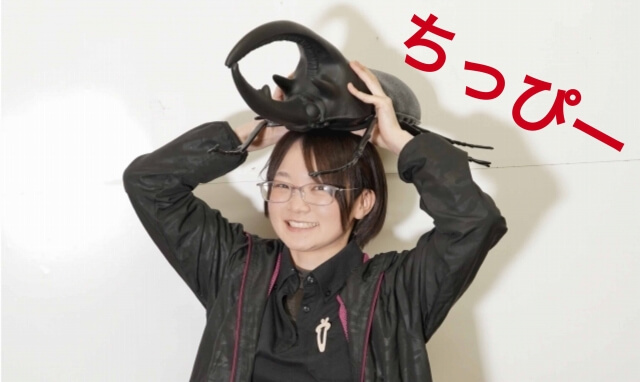

紹介してくれた観察者は、まいどおなじみの、

月虫メンバー:ちっぴー

久しぶりに月虫メンバーからの新着情報!

可愛らしいニホンカナヘビです。

ちっぴー曰く、散歩していたら日向ぼっこしていたそうです。

春の陽気に誘われて群馬でも生き物達が動き始めているようです。

ちっぴーも久しぶりの登場で、月虫のメンバー達も春が来て、虫活に動き始めたようですね^^

所変わって、宮崎から・・・

山を散策していて、見つけたのが、

シロオビナガボソタマムシ♂♀

体長:約5~8㎜程度

【2024/4/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今から実をつけるであろう、木苺類の葉上にてあちらこちらに沢山見かけました。

地味な色合いですが、渋いタマムシです。

ちょうどペアリング中のいカップルでした^^

このタマムシ達と同じ木苺の葉上には、他にも、

イチゴハナゾウムシ

体長:約4㎜程度

【2024/4/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

極小のゾウムシ、イチゴハナゾウムシを見つけました。

グレー色の基本色に赤&白色の帯が特徴のゾウムシ。

小さいですが、なかなか格好良いゾウムシです。

ダビドサナエ♀

体長:約40㎜程度

【2024/4/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらの葉上では、小型のトンボ、ダビドサナエを見つけました。

おそらく♀の個体です。

小型のトンボですがとても可愛いです。

ツマキチョウ♀

体長:約35㎜程度(羽入れて)

【2024/4/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらは飛んでいたツマキチョウ

おそらく♀。撮影の為一時捕獲し、その後リリース。

深緑の模様がなかなか渋い蝶です。

コブヒゲカスミカメ

体長:約5~6㎜㎜程度

【2024/4/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ラストの紹介は、コブヒゲカスミカメ

これも極小ですが、立派なカメムシの仲間の一つです。

カスミカメ種自体が本来のカメムシとはまた違い、特に小さいものばかりいますが、これもじっくり観察するとなかなかどうして・・味のある生き物なんですよ^^

あまり長くなってもアレなので、今回はここまでの紹介としますが、実際は今回紹介した以上の数と種類の昆虫と出逢えています。(ほんと全部は紹介しきれません💦)

その他の生き物達についてはおいおいまたご紹介していこうと思います(その場合、紹介が時系列的に前後する場合もございますがご了承下されば幸いですm(__)m)

夏も近づき、爆発的に数も種類も増えて来ています。

散策に行く度、「今回はどんな生き物達と出逢えるだろう」と思うと、毎回が楽しみです。

2024年シーズンも楽しみますよー(#^^#)

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

つい4日前に採集に行ったばかりですが、晴れ間が出ているので、昨日も採集に行って来ました!

その時の様子をご紹介します。

【2024/4/12の採集】

採集ポイントに到着。

先日行ったポイントとはまた別の場所ですが、こちらはクヌギの若葉が沢山生い茂っていました。

場所によってはずいぶん違うものですね~。

早速、木々周辺を見ていると、

サトキマダラヒカゲ

体長:約35㎜程度

【2024/4/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

樹皮に止まっているサトキマダラヒカゲを見つけました。

昆虫達も活発に活動しているようです、これは期待が持てます!

今の時期はこういうウロや樹皮裏を中心に探していきます。

しばらく探していると、

おおおっつ!!

浅いウロの隙間に黒い影!!

コクワガタ♂

体長:約40㎜程度

【2024/4/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今シーズン初採集のクワガタはコクワガタでした。

初採集は嬉しいものです^^

となりの木で黒く動くものを見つけました。

おっつ、連チャンでGETか!!

と、思いきや、

コユミアシゴミムシダマシ

体長:約22㎜程度

【2024/4/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ユミアシゴミムシダマシでした。

同じ黒系の影・・そう甘くはありませんね💦

こちらはハルニレの樹皮裏。

この隙間をよーく見てみると、

分かりますか??

クワガタらしき黒い物体の小循板あたりの部分が見えます!

上の方に大きな隙間があったので、そこから掻き出し棒で取り出してみると、

ヒラタクワガタ♂

体長:約34㎜程度

【2024/4/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

小型のヒラタクワガタ♂個体でした。

擦れや穴、そしてフセツも一本欠損していました。

状態から察するにおそらく昨年からの越冬個体でしょうね。

今年もまだまだ元気に活動していました!

こちらのハルニレの樹液だまりに黒いものが付いていました。

コクワガタ♀

体長:約30㎜程度

【2024/4/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

樹液まみれの黒いものはコクワガタ♀でした。

しっかりとした黒いキレイな個体。

おそらく新成虫でしょう。

足元でまたも黒い動くものを発見!

マイマイカブリ

体長:約45㎜程度

【2024/4/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

最後に見つけた黒いのはマイマイカブリ!

いつもはスルーしていた昆虫ですが、今年は「生き物散策記」を始めたことで他昆虫達にも興味が湧いています。

なかなか格好良い虫ですよね^^

とこのような感じで、今シーズン初のクワガタを見つけることが出来ました。

・ヒラタクワガタ♂×1

・コクワガタ♂×1

・コクワガタ♀×1

クワガタは合計3頭です。

まだこの時期は黒系ばかりですが、やはり初物は嬉しいもの!

また次回が楽しみになりました!^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

さぁいよいよ、2024年シーズンのクワガタ&カブトムシ野外採集の始まりです!

私自身、昨年末より始めた企画「生き物散策記」により、今年の冬はずっとフィールドに通っているので、昆虫探しは今更だろ?と思う方もいらっしゃると思います。

ですが、探すターゲット(目的)が変われば採集方法や、見る場所、ポイント、採集道具等もまた変わって来ます。

なので、クワガタ採集の時はやはり主だっては「クワガタ野外採集記」としてご紹介していこうと思います。

ただ途中、生き物散策記を含めた、他の生物達の紹介も併せてする場合もございますので重ねてご了承下さいませm(__)m

では今年最初のクワガタ野外採集記の御紹介です。

雨が多いこの時期ですが、昨日、久しぶりに雨が上がり晴れたので、そのチャンスを狙って行って来ました。

クワガタ目的の採集は今年初めてというとこで、今回は採集ポイントの下見をしつつ、クワガタを探してみようと思います。

【2024/4/9の採集】

採集ポイントに到着。

ここはクヌギが主ですが、ハルニレも点在して自生しています。

宮崎ではほんとに久しぶりの青空、気持ちが良いです!^^

さて、まず初めに毎年恒例の、採集初めのご挨拶を山の神様に行うこととします!

今年一年フィールドを訪れお世話になることをご報告と共に、感謝の念を込めてお神酒を大地に捧げました。

「今年もどうぞよろしくお願いもう上げますm(__)m」

フィールドの様子を細かく見ると、

流石にまだ枯れ葉も多く、冬景色ですね。。

クヌギの若葉

しかし一部の木では若葉が生えて来ています。

一度生え出すと生え揃うのも早いです。

今の時期は、本格的なクワガタシーズンには早いので、探すクワガタも、探す場所もちょっと違います。

今のこの早い時期に探すのは、寒さにも強い以下の種、

・オオクワガタ

・コクワガタ

・スジクワガタ

・ネブトクワガタ

・ヒラタクワガタ

これらの種類の黒色系タイプのクワガタ達です。

次に探す場所ですが、

こういった木の隙間やウロ、

木の樹皮裏、

こういった場所をメインに探していきます。

木を蹴って虫を落とす採集ではなくて、木の隙間や樹皮裏を探すウロ採集が中心となります。

さぁ採集開始です!

・

・

・

先程から上で紹介した樹皮裏なども含めて探していますが・・・

う~ん・・ここにもいません。。

例年なら4月初旬には何かしらクワガタを見つけているので今回も期待したのですが・・・。

しかし、この日の本命のクワガタ以外の昆虫は見かけることが出来ます。

ニホンカワトンボ♂

体長:約50㎜程度

【2024/4/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ツチイナゴ

体長:約40㎜程度

【2024/4/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

クロノコマチョウ♀(秋型)

【2024/4/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ニホンカワトンボ、ツチイナゴ、クロノコマチョウなど他にもいろんな昆虫達は活発に活動していました。

画像をアップしたツチイナゴとクロノコマチョウは越冬組みたいですね。

クワガタや他の昆虫達を探して楽しんでいると、

春の山の恵み、山菜を沢山見つけました。

ゼンマイ

ミツバ

ヨモギ

ワラビ

等々・・。

山菜が沢山あり、いつしかクワガタ採集ではなくて、山菜探しに夢中になっていました💦

今回は、今シーズン最初のクワガタ採集だったのですが、見事に惨敗。。

クワガタの姿を見ることは出来ませんでした。

しかし、他の昆虫達や山菜などを見つけることが出来ましたし、それに採集ポイントの現在の様子や、そこまでに来る道路や山の様子をチェック出来ましたので、一応の目的は果たせました。

まぁ焦ることはありません、まだ4月ですし、採集シーズンは始まったばかりですからね。

クワガタ達との再会は次回以降の楽しみとしたいと思います^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

冬が明け、春が来ると、それまで枯れていたクヌギなどの葉が青々と生えてきて見事に生き生きとしてきます。それと同時に待ちに待ったクワカブシーズンの到来でもあります。

あくまで私のやり方ではありますが、私の場合、本格的な採集シーズン(6月~8月)を迎える前には毎年必ずやることがあります。それが「採集地の下見」です。

なぜ下見が必要なのか?

「採れる時期に来たら毎年採れている所にそのままいけば良いのではないか?」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

確かにそれはそれでも良いのですが、もっとしっかりと採集をするためには、その年のフィールドに合わせた下見(調査)が必要だと私はそう考えています。

採集シーズンが終わるのは大体例年10月中旬あたり、それから次の年の採集が始まるのは大体今位の5月あたり、その間約7ヶ月程度採集フィールドを詳しくは見ていないわけです。

その間には山にも様々な変化があります。

そういう所を事前に調べるのが下見というわけです。

では下見をすることで、何が分かるのか?

下見によって何をチェックするのか?私は以下のような所をチェックするようにしています。

※この記事は以前もご紹介したことがございます。内容が重複致します事をあらかじめご了承下さいませ※

★採集場所に向かう道のチェック★

採集するポイントまで行く道を調べます。何もなければそのまま辿り着けますが・・・

【がけ崩れが発生していた場所】

このように崖崩れが発生している場所もあり、場合によってはその先に行けないこともあります。

こうなっては危険ですので、その先にある採集ポイントへは諦めなければなりません。

★採集フィールドにおける採集樹の有無チェック★

毎年採集出来ていた樹も、今年も大丈夫かどうかは分かりません。

樹が枯れていたり、人の手によって伐採されていたりと、そういうことは良くあります。

また逆に昨年まで知らなかった新しい樹を発見出来ることもあります。

特に冬~春先までは森を賑わす雑草も伸びきっておらず見通しが良いので探しやすいので散策にも最適です。

採集出来そうな樹の場所をあらかじめ確認していくことで、スムーズな採集が出来ると思います。

★採集樹の今季における樹液の出る箇所★

樹液の出る場所は年々違う事があります。

ウロから流れ出す場合はそのウロが今年も存在していれば同じように出ている場合も多いですが、枝傷や樹皮傷から流れ出ていた樹液は、大体がその箇所を変えている事が多いです。

その樹液が出る箇所をあらかじめ覚えておくと採集する際にとても便利です。樹に近づいてまず最初はその箇所を見れば良いのですからね。

★採集樹のウロの有無&形状★

樹のウロは毎年形状を変えます。

樹自体が穴を塞ごうとしていくからです。狭くなったウロ、まったく穴がなくなったウロなど、様々です。

もちろんウロが無くなれば、そこに入っていたクワガタなどは入れなくなり、そのウロでは採集が出来なくなります。

ウロ採集はすばやい作業が必要なので、あらかじめウロの形状を理解し、それに合わせた採り方を認識しておくこともとても大事だと考えます。

如何でしたでしょうか?

上記が私が下見でチェックするポイントです。

本格的な採集シーズンを前にその年のおおよその採集フィールドの情報を知るのと知らないのでは採集効率に大きく影響すると考えます。

勿論人によってはこの他にもチェックするポイントなど色々あると思います。

あくまで私個人のやり方ですのでご参考程度に読んでいただければ幸いです。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

4月になって雨が多くなって来ましたね。

いよいよ今年も、クワガタ&カブトムシの採集シーズンが始まります!

採集が本格化する夏を前に、クワガタ採集における準備をご紹介をしていきたいと思います。

ご紹介するポイントとなるのは、

・採集に必要な道具など

・採集のポイント、コツなど

・採集する木の紹介など

・採集方法など

等です。

※これらの記事は毎年毎年ご紹介しております。

毎回ご紹介しているので、「またこの記事か!」、とお思いになられる方もいらっしゃると思いますが、今年より初める初心者の皆様もいらっしゃると思いますので、大変恐縮ですが再度ご紹介してみたいと思いますので、ご理解頂ければ幸いです。

では、まず今回はクワガタ採集をする為に必要な道具をご紹介してみたいと思います。

昆虫を採集する時、皆さんはどうやって捕まえますか?

そのまま素手で捕まえるという方もいらっしゃるでしょう。それはそれで十分よいのですが、採集するにあたり、少しの道具を使うことでより捕まえやすく、かつ安全に採集することが出来ると考えます。

今回ご紹介するのはあくまで私個人:Shihoの使用している道具等です。勿論人によっては自分に合った様々な道具が存在すると思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

【服装・身なり】

まずは道具というより、身に着けるものからご紹介したいと思います。

これはもう常識ですよね。

自然の中には色々な虫がいます。

人間の体に害を及ぼす虫も沢山存在するわけです。最近特によく聞くのが「マダニ」です。勿論マダニ以外にも蚊やアブ、ヒル、ハチ、など沢山の虫が寄ってきます。

そして虫だけではありません。草むらや木に登ったりする際に、身体を傷つける野バラや葉っぱ、木切れなど沢山の危険なものがあります。

また画像の服は少し黒っぽい服ですが、可能ならば白色に近い服だとより良いと思います。黒っぽい服はハチに狙われやすいと聞きます。

こういったものから少しでも身体を守るために肌を表に出さないように装備して出かけましょう。

帽子、夏の山には必需品です。

夏はとても日差しが強くなります。最近は夏になるとよく熱中症で病院に運ばれる方が多数いらっしゃいますので、しっかりと帽子をかぶって対策をしましょう。

また帽子は日差し対策だけではなく、頭を防護してくるという役目ももっています。

攻撃性の強いスズメバチは黒い頭髪等を狙って襲ってくる傾向があるようですので、帽子は必需品です。

白系の帽子の方が攻撃されにくいと言われています。

【攻撃的な性格を持つスズメバチ】

手袋、これも必需品ですよね。

野外の草木は思ったより鋭くてすぐに手が切れてしまいます。

普通の軍手でも良いですが、この画像の手袋は手のひらの部分がゴムで覆われている頑丈なタイプです。これならば多少のものならば安心して掴むことが出来ます。

長靴。草むらには様々なものが潜んでいます。

その代表格が毒ヘビの「マムシ」です。

【2018年度に遭遇したマムシ】

近づいた覚えがなくても気づかずにそのテリトリーに入ってしまって攻撃を受けてしまう例は数えきれないほどあります。

そういった意味でも長靴は必需品です。

この画像の長靴はひざのすぐ下あたりまでくるタイプです。

でもいくら長靴をはいているとはいえ、注意は絶対必要です。襲われないことにこしたことはありませんからね。

タオル。

これは言われなくても皆さん身に着けていくと思います。

私は長めに折りたたんで首と服の回りに埋め込んで、首の隙間からの虫や草などの侵入を防ぎます。

勿論、汗も吸い取ってくれるので、これも必需品でしょう。

【採集道具】

次に私が日頃使っている採集道具をご紹介したいと思います。

虫とり網です。よく100円ショップでも売られている大き目の網です。

こういう大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。

そうすれば振動を感知した虫が落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。

小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。

なかり長く伸ばせることが出来ます。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯(大)です。

結構大き目の懐中電灯で、光の強さも強く、かなり遠くまで光が届きます。

暗い所で回りを照らしたり、灯火採集の際にとても重宝します。

こ ちらも懐中電灯ですが、小さいペンライトタイプです。大きさは15cm程度。

このライトは主に樹のウロ(穴)の中を照らす時に使用します。

オオクワガタ、 ヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタなどのウロや樹皮裏などに潜むクワガタの発見に重宝します。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中や樹皮裏を探ります。

ウロや樹皮裏などに潜むクワガタを発見する時には、これは絶対必需品!

主にウロの中にいるクワガタを採集する際に使用します。

先が真っすぐな物と、鍵状になっている物と2種類あるとより便利です。ウロの中のクワガタの顎を掴み、これで引っ張りだす事ができます。

しかし結構力が入りすぎる場合がある為、引っ張る時はある程度の加減が必要。

必要以上に力を入れるとクワガタのアゴなどが折れてしまうのでご注意を。

ハンドスコップ。

日中に樹の根本などに潜っているカブトムシなどを掘り起こして捕まえる時に使用します。

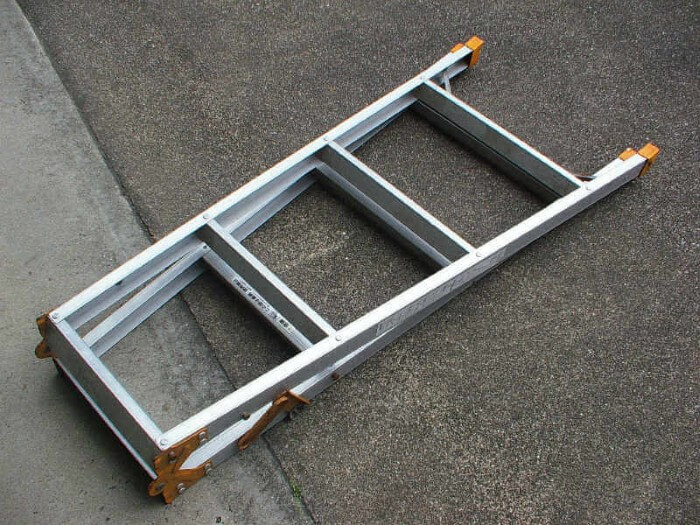

樹の高い所に登る時に使用します。

樹のウロが手の届かないような高い場所にあった時、そーっと脚立を立てて静かに上ってウロを見ます。

【双眼鏡】

採集の中で、手に届かない場所にある木、または、かなり大きな大木の場合、木を蹴った位の衝撃だけでは落ちて来ない大物が潜んでいる可能性があります。

そういった木をルッキングで探すことが出来るのが双眼鏡です。

双眼鏡には様々なメーカーのものがあり、大きさ、重さ、倍率も様々です。

・倍率

・視界範囲

・明るさ

・重量の軽さ

に注意して、自分好みの双眼鏡を探してみると良いでしょう。

小さなマスに一頭ずつ入れます。

入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。

一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。

それでも大量に入れられるのは便利ですね。

【予防薬】

いくら完全防備をしているからといっても、やはり虫などに刺される場合があります。そんな時の為に私は以下のようなものを常備持っていくようにしております。

虫よけスプレー(右2つ)、虫さされ薬(左)です。

ここ数年「マダニ」などで騒がれているように虫よけ対策は必要だと考えます。

右2つの虫よけスプレーはマダニ対策にも適応したものらしいです。強力タイプ。

そしてそれでも刺された場合には、左の虫刺され薬を・・・。持っていれば安心ですので、なるべく常備するように心がけましょう。

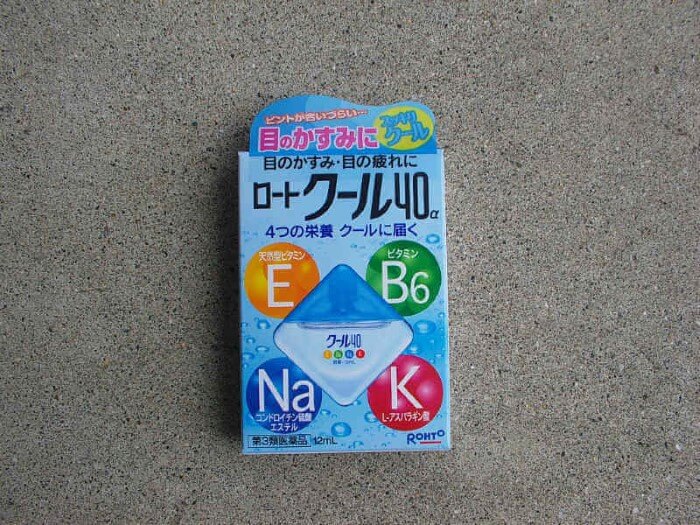

目薬。これ結構必需品です。

採集に行くと、なぜか必ず小さいコバエみたいなものが顔の回りにまとわりついてきて、スキあらば目の中に入ろうとするんです。

ナゼなのか理由は分かりませんが、これがかなりやっかい。

何度目の中に入られて嫌な思いをしたことか・・・。

そういう時には目薬は必需品です。

目に入った虫を排除した後に消毒するようなかんじで目薬をつけるようにしています。

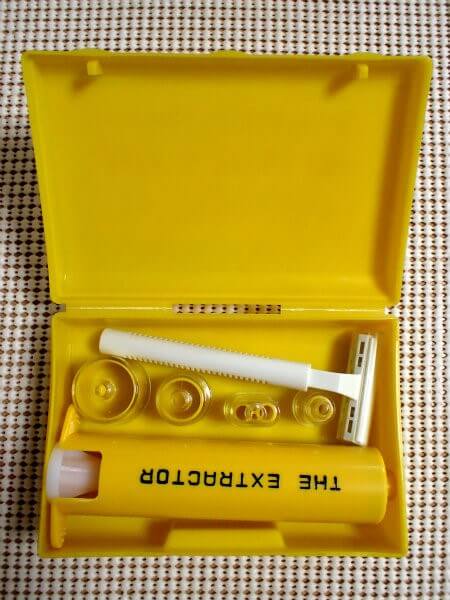

【ポイズンリムーバー】

ポイズンリムーバー。

蜂や虫に刺された場合、毒を吸い出す機器です。

しかしこれがあれば、もう刺されても大丈夫というわけでは御座いません。

あくまで応急処置なので、刺された場合は病院に行った方が賢明でしょう。

特に「アナフィラキシーショック」にはご注意下さいませ。

【水分&塩分補給】

野外採集に行くときには、必ず水分補給や塩分補給が必要になります。

日本の夏は30℃をも軽く超える炎天下になります。野外採集はとても楽しく、夢中になり気がつかないうちに水分や塩分がどんどん失われていきます。

それらが不足してくると熱中症などを引き起こす原因にもなりますので、注意が必要です。

こまめな水分補給、塩分補給を心がけるようにしましょう。

私がよく持っていく補給用品です。

こまめな水分&塩分補給は絶対必要です。

【採集道具:一例】

上記画像は2021年度に本格的な採集前に準備した道具の一例です。

私はこんな感じで揃えて採集シーズンに備えております。

如何でしたでしょうか?上記が私が採集に持っていく際の主な道具類です。

勿論、脚立などは持っていくことも大変なので、そこは個人のお好みで・・・。しっかりと安全対策をして、野外採集を楽しみましょう。

※上記採集用具はあくまでShiho個人のお勧めです。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

さぁ、4月に入りましたね!

宮崎は朝は少し肌寒くなる日があるものの、昼間はほとんどが20℃越え。

見かける虫達の種類も格段に増え、賑やかになって来ました!

先日の話になりますが、そんな春陽気(もはや初夏か?)の中、生き物観察をして来ました。

【散策記:出逢った生き物たち】

イペー

この時期ならではの花、イペーの黄色い花が色鮮やかに咲き始めました。

虫もそうなんですが、花は特に咲くものによって季節が分かりやすいです。

ヤマザクラ

こちらはヤマザクラのさくらんぼ(実)

開花が少し早かったヤマザクラは花も散り、サクランボが実っていました。

このヤマザクラをじっくりと観察していると、

セモンジガサハムシ

体長:約5㎜程度

【2024/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

黄金色に輝く透明色の昆虫を見つけました。

名前は「セモンジガサハムシ」

背中に見えるXの印から名前が来ているのでしょうね。

体長は5㎜ほどですが、とても美しいハムシです。

画像から分かるように頭や手足も前胸の透明な表皮の下に入っていて、敵の気配を感じると、葉っぱにピタッと張り付いて、まるで吸盤でくっ付いているように動かなくなります。

ツツジ

この時期はツツジもキレイに咲いています。

ツツジとサツキ、よく似ていますが、

・花びらや葉が小さいのがサツキ、ツツジは大きめ

・おしべの数が5本がサツキ、ツツジは5本以上

これらで見分けがつきます。

ニホンミツバチ

体長:約10㎜程度

【2024/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ニホンミツバチが蜜を集めに来ていました。

更にツツジの葉の部分をよく見てみると、

ツツジコナジラミ

体長:約1㎜程度

【2024/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上に沢山の小さな白い点が・・。

約1㎜ほどの大きさしかありませんが、これも立派な昆虫、ツツジコナジラミです。

デジカメでマクロ撮影でようやく形が見える程の大きさです。

同じくツツジの葉には、

ルリチュウレンジバチ

体長:約8㎜程度

【2024/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ルリチュウレンジバチがちょうど産卵中でした。

こちらの葉の周りの茶色い部分がチュウレンジバチの産卵の痕らしいです。

生命を繋ぐというのは生き物皆の宿命ですね。

クロウリハムシ

体長:約5~6㎜程度

【2024/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらのサクラの花(おそらくソメイヨシノ)にはクロウリハムシが集まっていました。

葉虫だから葉を食べるはずですが、花びらも食するのですかね??

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

国産種:本土ネブトクワガタのご紹介です。

まずは初めてその名を聞かれる方のために、本土ネブトクワガタとはどんなクワガタなのか、成虫の姿からご紹介します。

【本土ネブト成虫】

【参考画像:本土ネブトクワガタ♂(宮崎県産)】

【参考画像:本土ネブトクワガタ♀(宮崎県産)】

【種類】

和名:ネブトクワガタ(本土産)

学名:Aegus laevicollis

産地:日本(北海道~九州)

上記画像のクワガタが本土ネブトクワガタです。

体長は大型でも30~35㎜程度しかない小型のクワガタ。

日本では北海道~九州にかけて幅広く生息しております。

沖縄県や、南西諸島、小笠原諸島、などにも生息しておりますが、そちらは本土産とは違い亜種分けされているようです。

小型種とはいえ、その風貌は格好良いの一言!

これでサイズが大きかったら国産種の人気も知名度もさらに高かったでしょうね。

次に幼虫の紹介をしてみたいと思います。

【本土ネブトクワガタ幼虫】

【本土ネブトクワガタ(宮崎県産)の頭部画像】

撮影者:月虫・しょーた

【本土ネブトクワガタ(宮崎県産)の全体画像】

撮影者:月虫・しょーた

※撮影者:月虫しょーた

今回の本土ネブトクワガタ幼虫画像は月虫:しょーたが撮影し提供してくれました。

国産の本土ネブトクワガタ、過去に成虫の紹介はしておりますが、幼虫の紹介は今回が初だと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

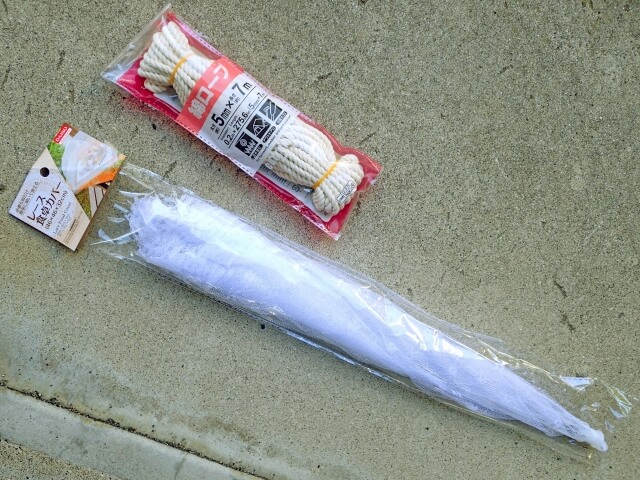

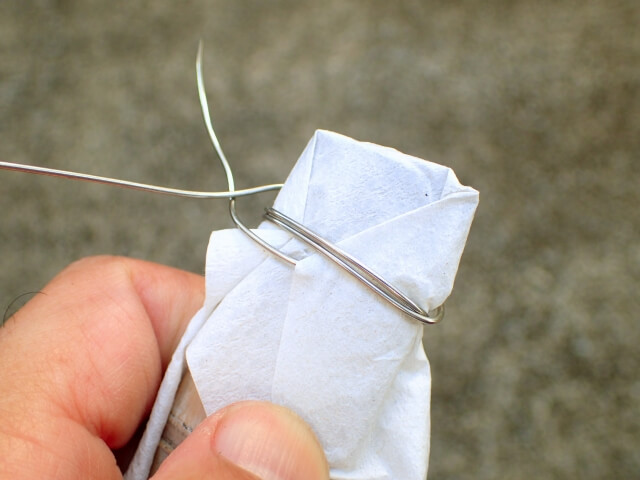

前回の日記で、私:Shiho流ではございますが、「ビーディングネットの作り方 Ⅰ」をご紹介しました。

今回も同じビーディングネットの作り方の紹介なのですが、今回のは前回の作り方よりももっと簡単にあっという間に出来てしまうやり方をご紹介してみたいと思います。

【ビーディングネット作成方法 Ⅱ(Shiho流)】

【準備する材料】

卓上カバー(45㎝×45㎝タイプ)

価格 :¥110

ひも

価格 :¥110

ビニールテープ

※価格には含めず

以上、これだけでOKです。

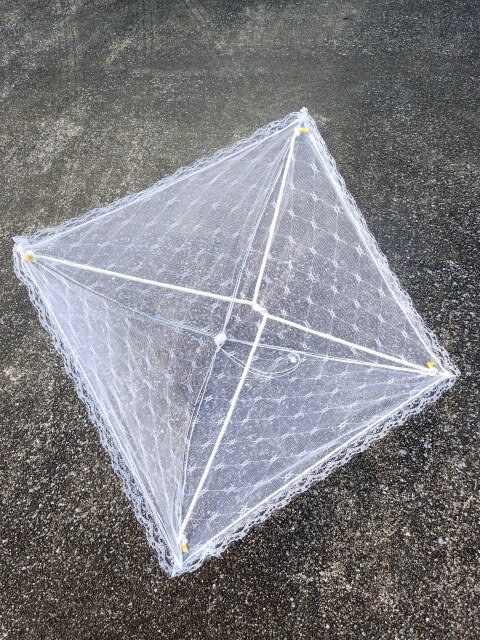

【制作過程】

①卓上カバーを広げる

②両端にひもを対角線上に張って結ぶ

※この時対角線上に張るひもは↑図のように一度絡ませると良いです。

③各ひもの先端をビニールテープで固定する

④完成!

以上で完成です!

こんな感じで使用します。

とても軽くて、また前回作成紹介した洗濯ネット×竹平棒のものよりもサイズも小さいため、断然軽量です。

狭い場所などには最適ですね。

それにこのタイプの最大のウィークポイントは、何といっても折り畳み収納が出来る事です。

これにより持ち運びが非常に楽になりますね^^

如何でしたでしょうか?

今回は前回作成した「洗濯ネット×竹平棒」のものとはまた違ったビーディングネットの作成方法をご紹介しました。

一つだけマイナスポイントを挙げるとすれば、この卓上カバーは少し破けやすく耐久性に脆いように思われます。

それでも、狭い場所でも活躍し、よりコンパクトに持ち運び出来るので、これはこれでなかなか使えるのではないかと個人的にはそう思っております 💦

皆さんもビーディングネットを活用して様々な昆虫達を観察してみましょう^^

※今回ご紹介した作成道具や作成方法は、あくまでShiho流であり参考事例です。作り方には様々な方法がありますので、あくまでもご参考程度に見て頂ければ幸いです。ご了承の上ご覧頂ければ幸いですm(__)m

使用したアイテム

草木には直接目にしただけでは分からないような、小さな昆虫達が沢山潜んでいます。

例えば一例として、

・カミキリムシ

・ハムシ

・オトシブミ

・テントウムシ

・チョッキリ

等々種類も沢山あります。

それらを観察するための道具の一つとしてビーディングネットというのがあります。

このビーディングネット、ある一部の専門店などでは販売もしていますが、なかなか簡単には入手することが難しいです。

それならば自作していまおう!と思い、作ってみることにしました。

今回はその作成過程などをご紹介してみたいと思います。

【ビーディングネット作成方法 Ⅰ(Shiho流)】

【準備する材料】

・

竹平棒(約90~100㎝)

参考価格:@¥140×2=¥280

※竹平棒は熱を加えてアーチ状にするため、湾曲部分も考慮して少し長めのものを用意します。

洗濯ネット大(サイズ:60㎝×60㎝)

価格:¥110

※ 可能な限り目の細かいものを用意すると良いと思います。

針金(又はワイヤー)30㎝位×4本

※価格には含めず

結束バンド(20㎝位)×2本

※価格には含めず

ビニールテープ

※価格には含めず

では早速作ってみましょう!

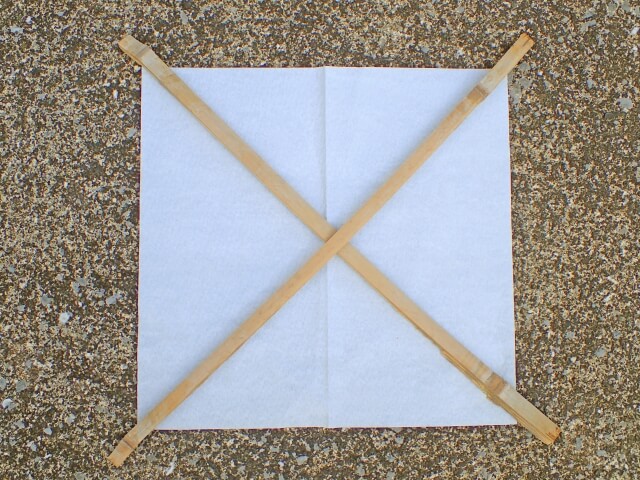

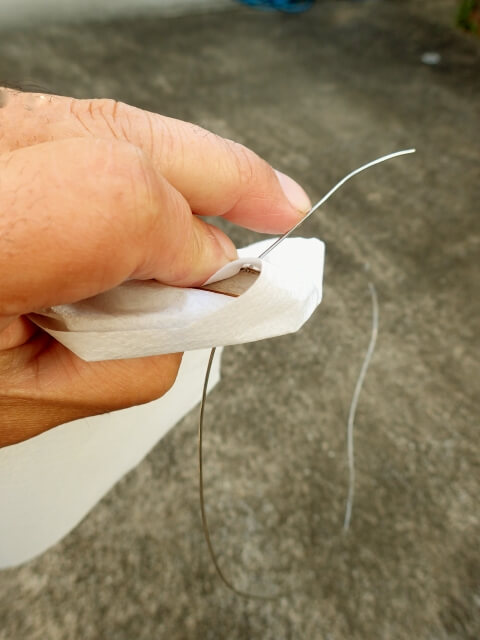

【制作過程】

①全体的なイメージを作る。

まず洗濯ネットを60㎝×60㎝の形になるように切り抜きます。

この100均のネットは元々のサイズが60㎝四方なので、サイズは縮小する必要はありませんが、袋状になっているのでその半分片面を切り取り、利用します。

そして、竹平棒をネット上にクロスにするようにします。

大体の全体図イメージはこんな感じで仕上げていきます。

②竹平棒をアーチ状に加工する

本来真っすぐな竹平棒を加熱させながら湾曲を付けアーチ状に曲げて行きます。

③竹平棒とネットがすっぽ抜けないように針金で縛って固定する。

より固定を確実にするため、竹の先端中心部に穴を開けます。

④竹平棒とネットを針金で固定する。

先程明けた穴に針金を通し、ネットと竹平棒を一体化させます。

周りも含めてグルグルと針金で固定します。

⑥針金がひっかからいようにビニールテープをまきます。

こんな感じです。。

⑦完成!!

完成です!!

取っ手ともなる竹平棒もアーチ状に少し湾曲させることで、持ちやすくなっています。

こんな感じで、草木の真下に置き、上から草木を揺らしたり、何かで叩いたりして昆虫を回収するように使用します。

如何でしたでしょうか?

今回草木に潜む昆虫達を回収するビーディングネットを自作してみました。

制作費:約¥400程度

制作時間:約30分程度

竹平棒を使用することで、より軽くまた頑丈に仕上がりました。

市販のものと比べると、まだ頼りない感じもしますが、これでも十分活躍出来ます。

それでも市販のものより安価格で作成出来ますし、作成時間もそこまでかかりません。

今回は、更にそのビーディングネットを下にして上から叩く「たたき棒」も一緒に作成しちゃいました。

せっかくですのでご紹介しましょう。

【ビーディングネット用たたき棒(Shiho流)】

①今回たたき棒にはある程度太くて軽い枯れ竹を利用

枯れ竹

長さ:80㎝

重さ:200g

②防水対策と竹のささくれが手に刺さらないようにビニールテープをグルグル巻きしてさらに強化

完成!!

とても丈夫で、軽さは200gと、とっても軽いです。

これで長時間叩いても疲れませんね^^

たたき棒は基本的には何でも良いのです。

今回のようにわざわざ用意しなくても、現地調達した木の棒でも十分ですし、道具を使用せず手で揺らしたりするもの勿論アリです。

如何でしたでしょうか?

草木には直視しただけでは分からない色んな小さい昆虫達も潜んでいます。

皆さんもビーディングネットを作ってその昆虫達を観察してみましょう!^^

※今回ご紹介した作成道具や作成方法は、あくまでShiho流であり参考事例です。作り方には様々な方法がありますので、あくまでもご参考程度に見て頂ければ幸いです。ご了承の上ご覧頂ければ幸いですm(__)m

使用したアイテム

最近のコメント