前回の日記で、クワガタ、カブトムシなどを採集する方法として、これまで樹液採集は勿論ですが、光に集まってくる習性を利用した灯火採集のご紹介を致しました。

今回は、クワガタ、カブトムシ成虫達のエサとなるものを利用した採集方法「フルーツトラップ採集」をご紹介したいと思います。

フルーツトラップ採集、その名の通り果物をエサとするわけですが、色々な果物で試される方もいらっしゃいます。リンゴ、バナナ、パイナップル等々。。。

その中でも私が思うに一番手頃な値段で入手出来、効果も高いと考えるものは「バナナ」です。

今回はこの「バナナトラップ」のやり方をご紹介してみたいと思います。

【フルーツトラップ採集】

(バナナトラップ)

【用意するもの】

・バナナ

・焼酎

・ドライイースト

・砂糖

【バナナを買う際のポイント】

少しでも熟したバナナを買うこと。

黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。

新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

【作る手順】

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。

しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。

ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

【どんな木にトラップを仕掛けるのか】

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。

但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

【木にバナナを仕掛ける】

バナナトラップの職人、月虫:松井氏。

この様に手で木に擦り込むように塗り付けるのも良し。

またネットの中に発酵バナナを入れ、吊り下げる方法も良し。

そして、一晩以上経過した頃チェックすると、

木に直接塗った例

この時は数は少ないながらもミヤマの♀等が集まっていました。

ネットに入れて木から吊り下げた例

沢山のカブトムシが集まってくれました。

如何でしたでしょうか?

あくまで私のやり方ですが、この様な感じでバナナトラップは行います。

皆さんも機会がございましたら是非チャレンジしてみて下さいませ。

狙った木にクワガタが来ていたら最高ですよ!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。

残骸物が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

1ヶ月以上前の日記になり恐縮なのですが、「クワガタ、カブトムシの採集方法」についての記事で、灯火採集:外灯巡り採集のご紹介をしました。

今回は、もう一つの灯火採集方法、「ライトトラップ採集」についてご紹介して見たいと思います。

「ライトトラップ採集」とは、

水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して、光に向かって飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

※ここからご紹介するやり方はあくまでShiho個人のやり方であって、絶対的なやり方ではございません。規模も小規模のものですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです※

【ライトトラップ採集】

まずは道具の準備。

私がライトラップで用意するものは、

【用意するもの】

・水銀灯や白色蛍光灯、などの光源

・白色のシーツや幕

・大型投光器を利用する際、必要ならば発電機

ライトトラップ:設置方法の例

こんな感じのものです。

そして、道具も揃え、いよいよライトトラップを実際に行う際ですが、道具を揃えたからと言って、いつでも良い結果が出るとは限りません。

場所や天候、ライト設置場所など、あらゆるものに大きく左右されます。

【天候】

・雨、強風時はNG!

・月光が明るい日もあまり好ましくありません。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

【ライトトラップを行う場所&やり方】

・設置場所の周りが開けていて、遠くの山肌にライトを当てる様な感じで照射します。

このような感じで山肌にライトを当てるようにします。

※この時はライトを上向きにしましたので、白いシーツはライト前方下の方に敷くようにして置いています。

山の中、木々が生い茂るような密集地帯ではライトが遮られてしまい、遠くまで照射されないので、お勧め出来ません。

折角虫が飛んできたとしても、途中でその木々に着木してしまう可能性が高いからです。

ライトの周りは遠くからも光を目がけて飛んでこれるように開けた場所が好ましいです。

上手く条件が噛み合えば、わずか1時間程度でこれだけの虫達が集まってくる場合もあります。

ライトトラップ用のシーツに着地したカブトムシの♀

トラップ設置場所より少し離れた場所に飛んできたミヤマクワガタの♀

勿論、集まってくるのはクワガタやカブトムシばかりではありません。

大型の蛾

カミキリムシ

上記のように様々な虫達も集まってきます。

どんな虫達が集まってくるかというのも非常に楽しみな採集方法です。

もしご機会が御座いましたら、チャレンジしてみるのも面白いかと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

先週の土曜(7/27)のお話。

久しぶりに帰省した地元宮崎県。

やっぱり地元は良い!

というわけで、7/27の話になりますが、久しぶりの宮崎採集に行って来ました!

今回採集出来た一番の目玉はこの個体!

何が目玉かっていうと、

とにかく綺麗!!!

シルバーがかった擦れのない体毛が素晴らしく美しい個体で、採集した瞬間思わず見とれてしまいました。

こんな美しい個体を見れる機会はなかなか無いので、今回の目玉紹介に取り上げました。

他に目立った個体と言えば、

このノコギリクワガタ♂

あまり大きくない直径20㎝位のクヌギの木を叩いてみると♀と一緒に落ちてきました!

帰宅後の計測で♂71mmUPを指しました!

アゴ先がほぼストレートに伸びる宮崎ならではの個体ですね、見事な特大個体です^^

今の時期は特に採れる時期でもあります。

本来私の通うポイントでは7/10前後が一番のピークだと考えていますが、少し過ぎたくらいのこの時期でも十分満足いく採集が出来ます。

例えば、

この日、このクヌギの木を蹴ってみると、

小さい個体ばかりですが、バラバラバラっと、ミヤマクワガタのみ6頭が落ちてきました。

ミヤマシャワーも浴びることが出来、この時期の個体数の多さが伺えます^^

こんな感じで久しぶりの地元宮崎での採集を楽しみました。

1週間以上群馬に滞在し、帰省したら梅雨も明けていてまさに採集日和!

まさに今最盛期なので、時間があればガンガン行ってみたいと思います^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

ちょうど1週間前の先週の7/22。

まだ私が群馬在住している時のお話です。

NHK前橋放送:ほっとぐんま640の収録が終わった午後からの話です。

この日は午後からあいにくの雨模様でしたが、翌日には地元の宮崎に帰るということもあって、社長の金子氏より「河川敷採集に行ってみないか?」との話を持ち掛けられ、雨でしたが二つ返事で決行となりました!

月夜野きのこ園から車で走ること約40~50分位。

社長の金子氏が以前より河川敷に沢山のヤナギの木があることに気づいており、その場所に行ってみました。

河川敷に到着!

周辺を見渡すと、

かなりの数のヤナギの木があります!!

とても奥までは入っていけないので、手前側にある数本のヤナギをチェックしてみました。

最初の数本は叩いてみるものの反応なし・・・。

と、ここでスズメバチが飛んできました!

スズメバチが飛ぶということは近くに樹液が出ている可能性が高いということ。

そのスズメバチの後を追っていき、

この倒れきったヤナギの木に辿り着きました。

早速叩いてみると、

ボトっと、

軽い音がしたので下をチェックしてみると、

おおお、ノコギリクワガタ♂!!!

見慣れているノコギリでも初産地での初採集は特別に嬉しいものです!!

金子氏と思わずガッツポーズでした!^^

その後は、鳴かず飛ばず・・・

ヤナギの木を叩いて数頭落ちて来てはいるものの、あまり人が入っていないせいか、下は伸びきった草むら状態で落下しても探し当てられません・・・。

間違いなく数頭はクワガタらしいものが落ちてはいるのですが・・・。

その中で、

小さい小歯型のノコギリ♂を一頭追加採集!

結局、この河川敷ではノコギリクワガタ2♂という結果になりました。

採集地である河川敷をバックにノコギリ2♂を記念撮影して採集収めとしました。

初めて訪れた群馬河川敷でクワガタの姿を確認できたのは収穫でしたが、この日は午後はずっと雨で条件が最悪でした。

また次回群馬を訪れた際には、河川敷採集リベンジして見たいと思います!^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

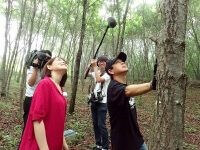

先週のお話になりますが、月夜野イベント「世界のクワガタカブト大集合!」参加の為、群馬滞在中にSNS:ツイッター仲間のひので屋さん(ツイッターHN)が逢いに来て下さり、群馬で一緒に採集を楽しみました。

今回はその時の様子をご紹介したいと思います。

まずは自己紹介。

今回わざわざ群馬まで逢いに来て下さった、

ひので屋さん:ツイッターHN

ひので屋さんとはSNS上では何度も会話交流していましたが、実際にお会いするのは今回が初めて。

とっても気さくで優しいナイスミドルです^^

月夜野イベントにアルバイトで来ている、お馴染み佐賀のカズくんもひので屋さんとは知り合いの仲。

ということもあって3人で採集へ行って来ました。

群馬、月夜野きのこ園があるみなかみは比較的標高が高いので、まずは高山種でもあるアカアシクワガタを採集に行きました。

アカアシクワガタを狙う木はヤナギ。

ひので屋さんがヤナギの木を軽~く叩くと、

バラバラバラッ!!!

アカアシクワガタ♂(サイズ未測定)

アカアシクワガタ♀(サイズ未測定)

雨のように沢山のアカアシシャワーを浴びました!

アカアシが採れて嬉しそう??なカズくん。

お二人並んで、アカアシを手にツーショット!

わずか1時間もせずにこんなに沢山採れました。

数ペアのみお持ち帰りにして、あとは全てリリースしました。

次に向かったのはミヤマクワガタを狙いとした採集ポイント。

途中に寄ったセブンイレブンの駐車場で見つけたノコギリクワガタの死骸。

なかなか大きく60mm後半はあった感じがしました。

コンビニの明かりにもこんな大型な個体が飛んでくるとは、自然が豊かなのでしょうね~^^

さて、ミヤマポイントに到着。

3人の中でも一番若いカズくんに力仕事を任せます(笑

なかなか大型のミヤマクワガタが落ちてきました。

今回の中ではこの個体が最大でした。

サイズは♂68.9mm!

70mmには届きませんでしたが、とても綺麗で立派な個体でした。

ノコギリも立派な個体が採れました。

こちらのサイズは65mm!

関東のノコギリらしくアゴ先がググっと内に湾曲したタイプで格好良い個体でした^^

お気に入りの個体を手に、はいパチリ!

このような感じで7/18の採集を楽しみました。

最後の方は天気も悪くなりましたが、3人でワイワイ言いながらの採集はとっても楽しかったです。

ひので屋さん、今回は本当にわざわざお越し頂きありがとうございました。

色々なお話も出来ましたし、採集もご一緒出来てとても楽しかったです。

また機会がありましたら是非ご一緒しましょう!

お疲れ様でした^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

今週月曜日の話です。

月夜野のクワカブイベントも終わり、ほっとしたのもつかの間、もう一つの仕事が待っていました。

NHK前橋放送局より取材の申し出がありました。

話の発端は、NHK前橋放送局のお天気キャスターである新村美里さんより月夜野きのこ園に連絡がありました。

NHK 前橋放送局 気象予報士の新村美里さん。

いわゆるお天気お姉さんですね。

笑顔のとっても可愛い優しく気さくな方でした^^

話の内容は「お天気とクワガタ採集の関わり」について取材をさせてくれとのこと。

そこで採集を担当している私:Shihoが対応することに。

詳しい話を聞くと、私が今年の5/20に飼育日記で書いた「クワガタ、カブトムシの採集方法【 昆虫採集の成功率を上げるための予備知識!】採集地の情報を事前に知る方法!【2019年度版】」を見て頂いたらしいとのこと。

7/22の午前中に取材することとなりました。

まずは月夜野きのこ園の会社内の会議室にて、クワガタ採集に行く時、どういう天気情報を、どこに注目して調べるのか?などの説明をipadを見ながら説明しました。

あくまで私の個人的な考えや方法をご紹介させて頂きましたが、ご丁寧に対応して頂きました。

そして、その後実際にフィールドに出向きクワガタを採集することになりました。

クワガタの採り方を説明しながらご一緒に採集!

最初に採れたのは60前半位のミヤマクワガタ♂

なかなか綺麗な良い個体でした^^

その後、キャスターの新村さんも採集にチャレンジ!

最初はなかなか採れませんでしたが、ついに、

ご自分の力でノコギリクワガタ♂♀ペアを採集することが出来ました。

短い時間でしたが、採集様子を楽しみながら撮影することが出来ました。

新村さん、スタッフの皆さんお世話になりました、とっても楽しかったです。

そしてお疲れ様でした。

今回収録した内容は、

放送日:7/25(木曜日)

群馬県域放送「ほっとぐんま640」

午後6時40分~午後7時

で昨日無事放送されました。

とりあえず無事撮影も終わり、これで群馬滞在中の仕事は全て終了しました。

色々と忙しかったですが、とても楽しく仕事をすることが出来ました。

宮崎に帰ったら山に行きまくりたいと思います^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先週末の7/20~21にかけて月夜野きのこ園主催のイベント「世界のクワガタカブト大集合!」が開催されました!

今回の日記ではそのイベントの様子をご紹介してみたいと思います^^

天候は曇りと雨は降りませんでしたが、土日とも朝早くから沢山のお客様が来場してくれました。

この長蛇の列の原因は・・・

毎回大人気のむしくじでした。

今年も豪華賞品がラインナップされています!^^

それにしても凄い行列です!

館内に入りきれず行列は外までつながりました。

ドキドキ、ワクワクしながらくじをひいていました

見事当たりの皆様(一部)です。

おめでとうございます!!^^

会場内はお客様でギッシリ!!

溢れんほどの熱気で、展示生体や用品などをお買い求め下さいました。ありがとうございます!

こちらは「ふれあいコーナー」

ヘラクレスオオカブトの成虫&幼虫に直接触れることが出来ます。

ヘラクレスを持って記念撮影!^^

子供達もおそるおそる触る子もいれば、平気に触る子、様々でしたがどの子供達も楽しそうでした^^

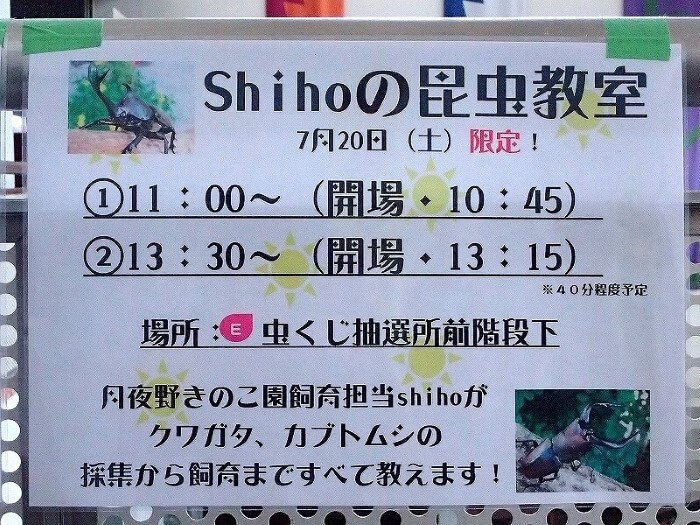

下会場では、土日共に昆虫教室が行われました。

土曜日は恐縮ながら私:Shihoの昆虫教室。

採集の方法や採集動画をスクリーンを使用してご紹介しました。

こちらは産卵セットのやり方のご紹介。

実際に私がセットを組んで実践しました。

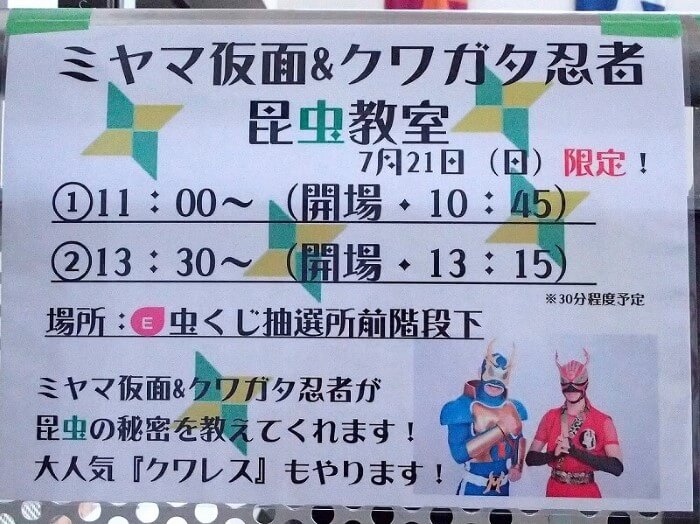

日曜日の昆虫教室は、

ミヤマ仮面さんとクワガタ忍者さんの昆虫教室が開催されました。

格好良いコスチュームで子供達にも大人気!!

クワレスはかなりの盛り上がり!!

イベントの進行や間合い、子供達への対応などさすがだなぁ、と勉強させられました。

ミヤマ仮面さん&クワガタ忍者さんお疲れ様でした^^

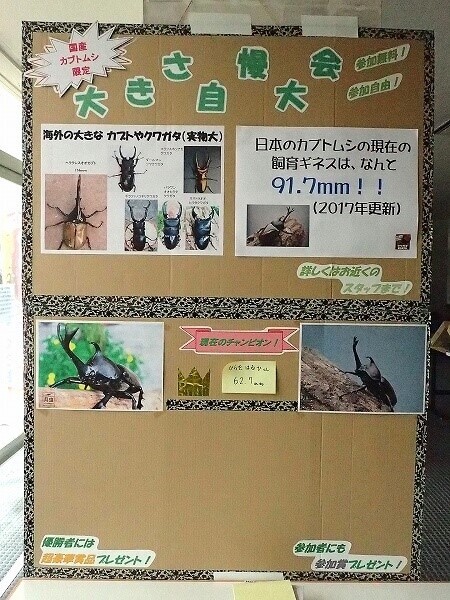

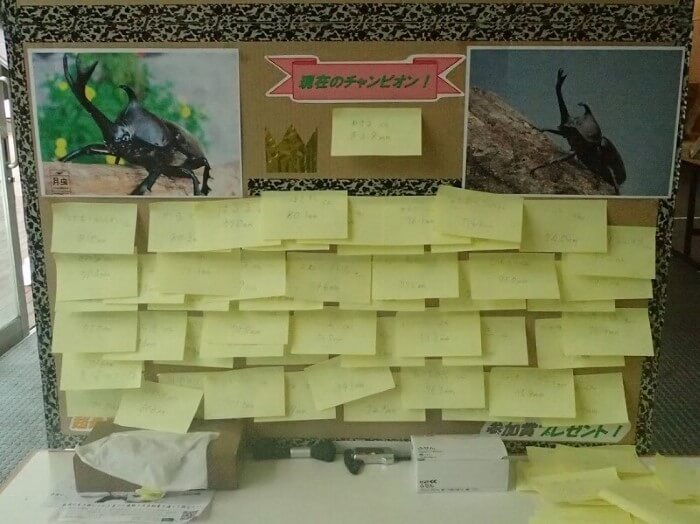

こちらは国産カブトムシの大きさ自慢大会!

各自、自慢のカブトムシを持ち込んでその大きさを競います!

2日間開催され最後に残ったチャンピオンには豪華賞品がプレゼントされます!

沢山の参加者で賑わいました!

そして、2日間合計での優勝者は、

東京よりお越しのこちらの親子さんが優勝となりました!

優勝サイズは82.8mm

おめでとうございます!!^^

また会場内には、

沢山の世界の昆虫達の標本を展示しました。

この親子さん達が熱心に見ているのは、

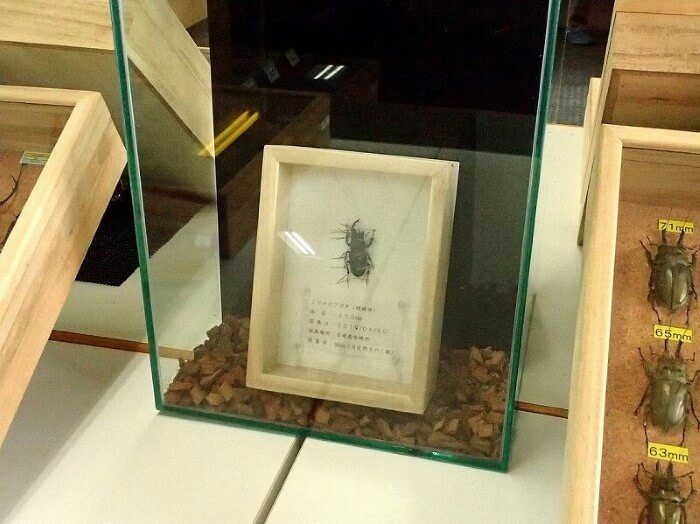

先月私:Shihoが地元宮崎で採集した、

雌雄体のミヤマクワガタ

本当は生きたまま展示する予定でしたが、群馬入りする直前にお亡くなりになり、標本として展示しました。

こちらも私が宮崎から持ってきた採集したばかりのミヤマクワガタ♂77.0mm個体

無事生きたまま展示することが出来ました^^

野外では今回もフードコーナーが充実!

今年もケバブは大人気でした。

私も金子社長も2日連続で頂きました。

曇りとはいえとても暑い中でも、

子供達は元気いっぱい!

野外で昆虫採集をしたり遊具で遊んだりと楽しんでいる姿を見かけることが出来ました^^

館内の一角では今年もキャンドル体験コーナーが開催。

皆さん熱心に可愛いオリジナルのキャンドル作りに集中していました^^

今回のイベントにご来場して下さったお客様は

3601名!

天気が悪い中、とても沢山のお客様が私どものイベントに足を運んで下さいました。

本当に本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

スタッフ全員、精一杯対応させて頂いたつもりですが、それでも何かと至らない点もあったのではないかと思います。

来年も開催する予定ですので、今年以上に更に盛り上げ、かつ少しでもお客様に楽しんで頂けるようなイベントが出来るように心がけていきたいと思います。

皆様、本当にありがとうございました。

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

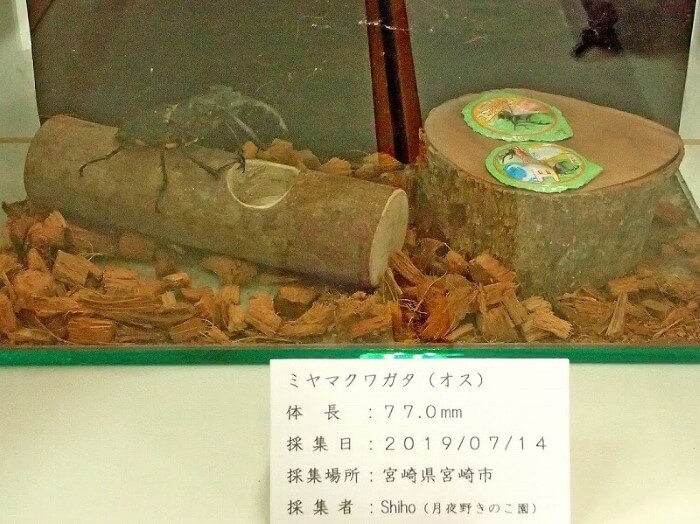

昨日7/14、宮崎は午前中まで雨が降っていましたが、昼前から雨も上がり、蒸し上り気温も上がって来たので午後から山へ採集に行って来ました。

この日の大物個体はこちら、

ミヤマクワガタ♂77.0mm

今シーズン2度目の77mmUPです!^^

この個体が採れたのは、

こちらの大きなクヌギの木。

蹴ってみると、

パサッと軽い2つの音がしました。

小さい個体かな?

と軽い気持ちで探してみると、

????????

えっ??

あの音ってこの個体だっけ???

なんと超特大のミヤマクワガタ♂でした!!

あの小さな音にしてこの個体とは??

もしかして羽ばたいて落ちて来たのかな?

でもそれにしては羽は開いていないし・・・

すごく疑問でしたが、小さな音だからって見逃してはいけませんね、教訓になりました。

先に紹介しましたが、帰宅後計測すると、

♂77.0mmを指しました!

今年2頭めの♂77mmUPミヤマです^^

帰宅後じっくり観察撮影。

全身の体毛は擦り減り、ケンカ傷は無数、挟まれた跡も多数、アゴ先は欠け、まさに傷だらけの歴戦のツワモノでした。

シーズン後半になるとこういったケンカ傷が沢山ある個体は良く見かけますが、この時期ではまだ時期尚早かと。。。

それでいてこのボディとは、いかに闘い抜いて来たのかが伺える個体でした。

そして、もう一つの軽い音の主は、

なかなか大型ミヤマクワガタ♀でした。

このポイントのミヤマ♀は大きい個体が多いのですが、この♀はその中でも特に大きく見えました。

通常♀はその場でリリースするのですが、この♀個体は持ち帰り計測してみることにしました。

ミヤマクワガタ♀45.2mm

♀のサイズはあまり計測する習慣がないので、ちょっとピンと来ませんが、なかなかの大型サイズではないかと思います。

この♀は後日また採集に行った時に同じポイントでリリースする予定です。

この時一緒に採れたミヤマ♂77mmと交配が済んでいたとすれば、その子孫もまた大型が期待出来るかもしれませんからね。

次世代でまた大型個体と野外採集で逢えるのもまた楽しみの一つです^^

さて、来週末には月夜野イベント「世界のクワガタカブト大集合!」がお開催されます。

その為、7/16から群馬入りするので、今回がシーズン前半期の宮崎での最後の採集となりした。

その最後に超特大ミヤマに出逢えて幸運でした。

宮崎の自然に感謝申し上げますm(_ _)m

なお、今回採集したこの♂77・0ミヤマ個体と、先日採集した雌雄同体ミヤマは、あくまで生きていれば「世界のクワガタカブト大集合!」のイベントに持参しようと思っております(※生き物なのでイベント当日までに死亡する可能性もありますことをご了承下さいませ)

まだどういった形で展示するかどうかは決まっておりませんが、展示された際には是非宮崎県産ミヤマ個体を見てやって下さいませ^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

クワガタのサイズをノギスで計測する際、クワガタが暴れて、なかなか計測出来ない時ってありませんか?

私もよーくあります。

特に一人でノギスを当てながら撮影する時などは動いていると至難の業です。

そんな時皆さんはどうしていますか?

よく聞くのは、

・しばらく時間を経過させて落ち着いてから計測。

・外気温より少し涼しい場所において活動を鎮静化させて計測。

まぁ大体はこの方法かと思われます。

(※あくまでShihoの考えです)

しかし、もっと迅速に鎮静化させる方法があります。

それは「裏返し計測」です。

クワガタって、身体を裏返すと手足を引っ込めて固まる仕草をとることがありますよね?

この習性?を利用するんです。

実際に試してみた個体を紹介してみたいと思います。

そのモデルとなってくれたノコギリクワガタ♂個体。

凄く暴れていたのですが、やっと落ち着いてくれてこの状態で撮影させてくれました。

とはいえ、まだ足もつっぱっていて少しでも動かそうものならすぐにでも暴れ出しそうな雰囲気です。

ところが、

この個体を裏がしてみると、

画像のように手足を引っ込めて固まりました。

この状態を計測に利用出来ないかと思ったわけです。

では実践!

最初は通常の計測。

画像では落ち着いているように見えますが、手足も広げ力も入っています。

指で押さえつけるようにして撮影しております。

これが裏返してみると、

この通り。

固まってしまいました。

この状態でノギス測定。

固まった状態で楽に測定が出来ました。

指を放してもこの通り。

とても落ち着いています。

画像のビジュアル的にはあまり良くないので、撮影計測には不向きかもしれませんが、ただサイズを計測だけしたいと思うときにはこの方法も有効なのかも?しれません。

裏返し計測ですが、勿論サイズは通常測定と変わりません。

如何でしたでしょうか?

なかなかサイズ計測出来なかった時に思った小ネタでした。

あくまでも全ての個体がうまくいくとは限りません。

中には裏返してもメチャクチャ暴れる個体もいますので、あくまで傾向で、一つの方法として紹介させて頂きました。

ご了承頂けた上で見て頂ければ幸いです。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

採集シーズンも最盛期に来ておりますので、最近は採集に行くペースが上がって、紹介する記事が溜まってきております。

後手後手になってしまい申し訳ございません。

少し前の7/6&7/8の採集時の様子をご紹介したいと思います。

【7/6の採集】

この日の最初のクワガタは、

このクヌギの樹皮裏でした。

なかなかの大型個体です。

【7/8の採集】

この日は最初一日中曇りの予報でした。

なのでいつものように朝から山へ。

カブトムシ♂とカナブンが出迎えてくれました。

周りの木を蹴っていくと、

ミヤマクワガタ♂64mm

コクワガタ♂30mm半ば位(推測)

カブトムシ♂(未測定)

と、ポロポロ落ちて来て、なかなか順調^^

このシラカシを蹴ってみると、

バサッと大きめの落下音

おお、なかなかデカいっ!

しかし、大台(70mmUP)は微妙かなぁ・・・

帰宅後の計測で、♂70.2㎜を計測。

何とか特大サイズに届いてくれました。

良かったです^^

採集開始から約30分ほどで特大サイズも採れ、さぁいよいよこれから本番か!と思っていたところで、

空が暗くなって来ました。嫌な予感・・・。

そして、ついに

雨が降り出してしまいました。

しばらく車で待機していたのですが、雨脚は強くなるばかりで止む気配がありません。

天気予報を見て推測した上で来ているのですが、やはり山の天気は急に変わるものです。

残念ながらこの日はここで撤収となりました。

如何でしたでしょうか?

また次回も頑張ります!^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント