既に8月もラストウィーク。

先日の日曜日(8/25)に約1週間ぶりに採集に行って来ました。

今回はその時の様子をご紹介したいと思います

【8/25の採集】

この日宮崎はあいにくの雨模様でしたが、午後から少し雨がやんできたので雨間を狙って思い切って採集に行きました。

現地に到着すると、午前中に降ったと思っていた雨が乾ききっていて、葉にも雨粒は付いておらず一転して採集には好タイミングとなりました。

この日の私:Shiho的に一番の目玉採集個体は、

カブトムシ♂77.2mm

この個体です。

世間一般的に見ても77mmクラスは全然特大クラスではないのですが、私が今シーズン出逢ったカブトムシの中では最大サイズなのでピックアップさせて頂きました。

見てお分かりのように前胸には大きな傷後。

生き抜いてきた証ですね。

この♂の近くにいたのが、

このカブトムシ♀個体。

サイズは計測しませんでしたが、なかなかの大型でまだ微毛も残っており綺麗な個体でした。

その他には、

こちらのクヌギの樹皮裏からは、

ヒラタクワガタ♂50mm程(未計測)

が入っていました。

またこの同じ木を蹴ってみると、

大型のミヤマクワガタ♂が落ちてきました。

帰宅後の計測で、

ミヤマクワガタ♂70.1mm

何とかギリギリ70mmUPの特大個体でした。

まだ体毛もそこまで擦れておらず綺麗な個体。

他には、

このシラカシの木からは、

大型のノコギリクワガタ♂が落下。

帰宅後の計測で、

ノコギリクワガタ♂70.1mm

こちらのノコギリも何とかギリギリの70mmUP。

傷一つない綺麗な特大個体でした。

また同時に落ちて来たのが、

コクワガタ♂40mm程(未計測)

こちらのコクワガタも一緒に落ちてきました。

両アゴ先欠けですが、ボディはとても綺麗で。

またとても力強さもあり、このまま越冬して来年を迎えそうな個体でした。

このような感じで8月下旬の宮崎採集を楽しみました。

今回見かけた種は、

・カブトムシ

・ミヤマクワガタ

・ノコギリクワガタ

・ヒラタクワガタ

・コクワガタ

の5種。

頭数は全部で50頭程は見かけることが出来ました。

今回は何と言っても今シーズン初めてカブトムシの75mm以上が採れことにつきますね。

以前この日記でも紹介した埼玉在住のひので屋さん(2019/7/28の日記で紹介)は、今年何頭もの80mmUPのカブトムシを採集されている超ツワモノのカブトムシハンターです。

大型カブトムシハンターのひので屋さん

(SNS:ツイッターHN)

この方に触発されてか、どうしてもカブトムシの大型が採りたかったので、まだまだ80mmUPには遠く及びませんが、とりあえず75mm以上が採れたのはとても嬉しかったです^^

今回の採集を終えて、改めて全体的に見渡してみると、シーズン全盛期と比べるとやはりだいぶ少なくなった感じがしますが、まだまだ採れると感じました。

毎回言っているような気がしますが、また次回も頑張りたいと思います^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

今週冒頭のお話。

昔からの友人から連絡があり、この日ミヤマの特大が採れたとのこと。

早速取材?に行って来ました。

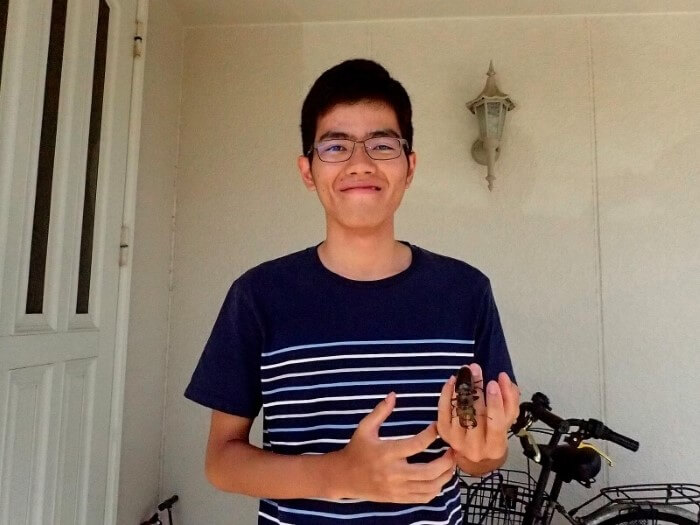

彼の自宅を訪ねると、採集した特大ミヤマを手に蔓延の笑みで出迎えてくれました。

若手の有望株:昆虫青年 Kくんです^^

実は昨年の日記(2018/8/1記事)でも彼の採集したミヤマクワガタをご紹介しております。

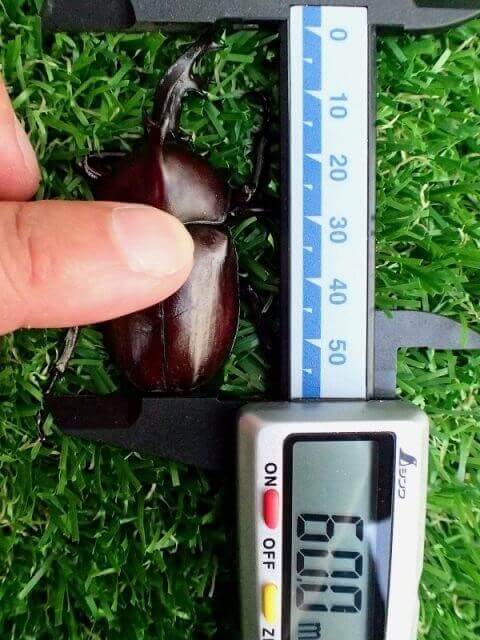

今回Kくんが採集したミヤマクワガタが、

ミヤマクワガタ♂72.3mm

この個体です。

70mmオーバーの立派な特大個体です!

体毛の擦れはあるものの、傷一つ無い綺麗な個体。

身体に厚みもありとても格好良いです!

この時期にまだまだこのクラスのクワガタが採れるんですよね~。

シーズンも既に終盤ですがまだまだ諦めずに行ってみる価値はありそうです。

どこで大物と出逢えるか分からないですからね。

Kくん、取材させて頂きありがとうございました。

特大ゲット、おめでとうございます!!

また大物をゲットして紹介させて下さいね。

朗報をお待ちしております^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

先週末のお話。

今年時間がある時に開拓した新ポイントへ。

早速出迎えてくれたのは、

大型のノコギリクワガタ♂が落ちてきました。

傷一つ無いとっても綺麗な個体。

思わず見とれました。

細い感じがしますが、アゴがすらっと伸びています。

立派な個体です^^

別の木では、

ミヤマクワガタの大きいのが落ちてきました。

このミヤマもアゴは細いですが、この時期の個体からするとまだ綺麗な方だと思います。

散策中、

野栗(山栗)を見つけました。

周りにはなく一本だけ生えており、まだまだ青いですが沢山の実をつけていました。

あと1ヶ月もすれば美味しい栗が熟して落下するはずです^^

沢山ではありませんが、実は栗の木にもクワガタは集まります。

なので、ちょっと叩いてみました。

すると、

パラパラパラっと

クワガタシャワー!!

コクワガタ♂♀ペア

カブトムシ♂

が落ちてきました。

他にも何頭か落ちたのですが、まさか採れるとは思っていなかったので完全に集中を切っていました。

栗の木では以前ノコやコクワは採った経験がありますが、カブトムシは初めてでした。

やはりどんな木でも侮るなかれですね、集中を切ってしまった私のミスでした。改めて勉強になりました。

今回は今年見つけたばかりの新ポイントに行ってみました。

また次回の採集に向けて励みになりました^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

世間はお盆休み中でしょうか。

我が月夜野きのこ園もお盆休み中ではありますが、採集担当の私:Shihoに休みなどありません。

ということでお盆中にも採集行って来ました。

【8/11の採集】

この日一番の大本派というと、

この個体。

折れた断面が痛々しいです。

サイズは♂72㎜ありました。

シーズンも後半になると、私が通うポイントでは、傷を負った個体を多く見かけるようになります。

個体数の多さと、大型の個体が多いので遭遇率も高くケンカ率もあがってしまうのでしょうね。。

でも、この個体に関しては鳥につつかれた可能性の方が高いような気がします。

それでも傷は生き抜いて来た証。

歴戦のツワモノです!たくましく感じます^^

そして次の日、

【8/12の採集】

この日は前日のデジャヴに遭遇。

上記で紹介した、アゴ折れノコギリを採った同じポイントでゲットしたのは、

アゴ折れの特大ミヤマクワガタ♂

サイズは、ミヤマクワガタ♂72mm

種類は違えど、前日のノコ♂72mmと同じように左アゴ折れ。

まさにデジャヴ。

しかもこの個体もこの左アゴ以外に全く傷がない。。

同型かそれ以上のクワガタと争ったのなら、他の箇所にもケンカ傷の痕跡があるはず。

ますます鳥につつかれた可能性を高く感じました。

この場所は鳥も獲物を狙うポイントかも。

やはり大きな個体から先に狙われるのでしょうか。

しかしこれも自然。

残念ですが仕方のないことですね^^

宮崎にまた台風が近づいています。

今回(台風10号)は超大型で激しい台風だそうです。

進路を見るとどうやら暴風域コース。

毎回毎回嫌になります、しばらくは採集は控えることとなりそうです。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

暑い日が続きますね。

世間はお盆休みで休日となる日も多い中、如何お過ごしでしょうか?

台風が近づいているので、突然雨になったり、晴れたりと不規則なお天気の中、先週末(8/9~10)になりますが採集に行って来ました。

その時採集した中で面白い個体が採れました。

それがコレ!

国産カブトムシ♂です。

普通の国産カブトムシ♂なのですが、見て頂いて一目瞭然、頭角が奇形型になっております。

よーく見ると頭角先端が歪んでいます。

一種の蛹化不全的な感じです。

ナイフみたいな頭角で格好良いです^^

体長はそこまで大きくはなく、♂60.0mm

小型でしたが、魅力的な形状の国産カブトでした^^

次の日もう一個体、良いのが採れました。

それが、

こちらのスジクワガタ♂

計測してみると、

スジクワガタ♂38.1mm

何と♂38mmUPありました。

スジクワガタでこのサイズは特大の部類に入ると思います。

なかなか逢えないサイズです。

この位のサイズになるとスジクワ特有の斧状の内歯がしっかりと現れて格好良いです。

山を散策中に見つけたアケビの実。

まだまだ青いですが、もうしばらくするとアケビの果実が楽しめそうです。

こういった山の自然の味覚もまた楽しみの一つです^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

日本には色んな種類のクワガタが生息しております。

それぞれのクワガタムシ達は種類ごとに環境なり、時間帯なりと、比較的争いが起こらないように棲み分けや時間分けをしているのですが、時には同時に同じフィールド上に現れたりします。

クワガタの♂ならばどの種類なのかは外見上で大体は判断出来ますが、♀を捕まえた場合どうでしょう?

ミヤマクワガタやアカアシクワガタなどのように、はっきりと特徴が表れている種類ならば分かりやすいのですが、黒系のヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタなどはどれも似ているように見え、慣れていないと何の種類なのかよく分からない事が多いと聞きます。

今回はクワガタムシの♀の種類のおおよその見分け方、さらに採れる場所、有効な採集方法なども合わせてご紹介してみたいと思います。

※この見分け方はあくまで私、Shiho個人が行っている見分け方ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

※サイズはあくまで目安。

野外ものサイズを基本としています。

※画像をクリックすると拡大して鮮明に見られます※

【国産オオクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、楕円形。色は黒。光沢が強いです。背中にははっきりとした縦筋の線が数多くある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集も可能。多産地ならば灯火採集でもたまに見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ヒラタクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、楕円形。色は黒。光沢が強いです。

背中には薄い縦筋が見える。

足の頸節(けいせつ)の部分がわずかに曲がり気味で、前に向かって幅広になる。(※画像の赤い丸の部分)

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集でも可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土コクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、少し細長い楕円形。色は黒。

背中は基本的にはツヤ消し気味だが、真ん中の羽が合わさる部分は光沢が強い。背中には薄い縦筋が見える

足の頸節(けいせつ)の部分が真っ直ぐ直線的になっている。(※画像の赤い丸の部分)

ヒラタクワガタやスジクワガタとはここで見分けると容易。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏、樹の上などに潜む。灯火採集も可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

昼間でも比較的活発に行動する場合あり。

【スジクワガタ】

【体長】

15~25mm

【体の特徴】

体は平べったく、縦長の楕円形。色は黒。

背中には比較的濃い縦筋が見える。

足の頸節(けいせつ)の部分がわずかに曲がり気味で、前に向かって幅広になる。(※画像の赤い丸の部分)

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

ボクトウガなどが入り込んだ樹皮裏などでよく見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ネブトクワガタ】

【体長】

15~18mm

【体の特徴】

アゴが独特の形をしている。

体は平べったく楕円形。

お尻の、色は黒。ツヤ消しの背中に光沢のあるはっきりとした縦筋が見える。

【採れる場所】

クヌギやニレなどの小さなウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ドロドロに樹液の出た樹液だまりに潜む傾向がある。なかなか♀の採集は少ない。

【有効な採集方法】

樹の小さなウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所、樹液だまりなどのならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【アカアシクワガタ】

【体の特徴】

最大の特徴は裏側にした時の足の根元&腹部中心付近が赤い所。背中は光沢があり、ツルツルしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所に見られる。

クヌギやナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく飛んでくる。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

夜間に多く見られるが、場所によっては昼間でも見かける場合あり。

【本土ノコギリクワガタ】

【体の特徴】

体格的にラグビーボールみたいに体高がある。

色的には真っ赤~茶色~黒と色彩変化がある。

背中はツヤ消し。

【採れる場所】

標高の低い場所~比較的標高の高い所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ミヤマクワガタ】

【体の特徴】

顎が独特な形をしている。

背中は茶色で光沢がある。

裏側にした時に足の付け根部分が黄土色をしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所で見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ヒメオオクワガタ】

【体の特徴】

背中の両外側部分(前胸背板)が大きく内にくびれている。

手足が長い

※コクワガタに似ているが、上記の特徴より区別可能

【採れる場所】

1000~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られ、ブナやヤナギの木の枝状にくっついて木をかじり、そこから出る樹液を食している。

夜の灯火に飛んでくる場合もある。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法も有効だが数はあまり多くはない。

【活動期間】

6~10月、活動が活発なのは8~9月

【採れる時間帯】

昼間に多く見られるので、昼間の採集が有効的。

夜間でも灯火などに集まるので活動していなくはないが、数は少ない。

【マダラクワガタ】

【体長】

4~6mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♀は♂のようにアゴが目立たない。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。

4月位から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

以上が、夏前~秋にフィールドで見かけるクワガタムシ♀10種の見分け方の特徴です。

皆それぞれ何かしらの特徴がありますよね。

じっくりと見るととても面白いです。

ピカピカの個体ならば、特徴もはっきりと見えることが出来ます。しかしたまに凄く擦れた♀個体を見ることがあります。

こんな個体です。

これ何の♀だと思いますか?

普通はまず背中の光沢や縦筋などを見て判断するのですが、この♀は背中も擦れきっていて光沢や縦筋などの特徴が見えません。

通常、ヒラタ、コクワ、スジクワのどれかと考えます。体長が32mmあったので、スジクワの可能性は消します。

体のラインも少し丸みを帯びていますしね。。。

となるとヒラタかコクワのどちらかになります。

この画像からはちょっと見えないのですが、上記で説明した頸節の部分がわずかに曲がり先に向かって帯広になっていました。

その特徴からいうとおそらくヒラタクワガタの♀でしょう。

他には採集した場所などによってもおおよそ判断出来る場合もあります。

こうやって消去法で判断していくと意外と分かりやすいものです。

※この見分け方はあくまで私が見て判断する時に基準としているもので、勿論その他にも違う特徴などがあるかと思います。あくまで私Shihoの個人的見解ですので、参考程度に見て頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

約2年ほど前に投稿した記事。

「日本のクワガタムシ♂の見分け方」

今回は少しリニューアルして改めて10種類の♂の見分け方についてご紹介してみたいと思います。

今回はクワガタ10種類のみになりますが、クワガタムシの♂の種類のおおよその見分け方、さらに採れる場所、有効な採集方法なども合わせてご紹介してみたいと思います。

※この見分け方はあくまで私、Shiho個人が行っている見分け方ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

※サイズはあくまで目安。

野外もの&飼育個体サイズを含む。

※画像をクリックすると拡大して見られます※

【国産オオクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったい。

色は黒。アゴは太く、内歯は一本。

背中には薄い縦筋の線がある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集も可能だが飛来するのは小型が多い。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ヒラタクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったい。

色は黒。背中は大型になるほどややツヤ消し、小型にはとても光沢の強いタイプがいる。

アゴは太く、内歯は大きいのが一本あり、その上に小さい複数の内歯が見られる。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。灯火採集でもたまに見かけるが、飛来するのは小型が多い。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土コクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、色は黒。ややツヤ消し。

アゴは細く、内歯は一本。アゴ先端がグッと彎曲する。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏、樹の上などに潜む。灯火採集も可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

昼間でも比較的活発に行動する場合あり。

【スジクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、色は黒。ツヤ消し。

背中には比較的濃い縦筋が見える。

大型になるとアゴの内歯が斧状の形になる。小型だと斧状の内歯は見られず、前方に上がるような一本の内歯がかすかに表れる。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

ボクトウガなどが入り込んだ樹皮裏などでよく見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ネブトクワガタ】

【体の特徴】

アゴが独特の形をしている。

大型個体の内歯は二つの大きな内歯が下の方につく。但し小型になると内歯はほぼ消失気味になる。

体は平べったく、背中にははっきりとした縦筋が見える。背中は光沢がある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどの小さなウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ドロドロに樹液の出た樹液だまりに潜む傾向がある。

【有効な採集方法】

樹の小さなウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所、樹液だまりなどのならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【アカアシクワガタ】

【体の特徴】

最大の特徴は裏側にした時の足の根元や腹中部が赤い所。

背中は光沢があり、ツルツルしている。

アゴは直線的で、内歯は先端に複数集まる。

【採れる場所】

比較的標高の高い所に見られる。

クヌギやナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく飛んでくる。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

夜間に多く見られるが、場所によっては昼間でも見かける場合あり。

【本土ノコギリクワガタ】

【体の特徴】

色的には真っ赤~茶色~黒と色彩変化がある。

背中はツヤ消し。

小歯~中歯~大歯タイプでアゴの彎曲の形状が大きく変わる。大歯タイプは昔からその形を見て「スイギュウ」と呼ばれることがある。

【採れる場所】

標高の低い場所~比較的標高の高い所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ミヤマクワガタ】

【体の特徴】

頭部の上に独特の突起があり、大型になるほど大きく張り出す。

背中は茶色でツヤ消し。羽化後の個体には黄金色の体毛が見られるが、時間とともに擦れて無くなっていく。

裏側にした時に足の付け根部分が黄土色をしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所で見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ヒメオオクワガタ】

【体の特徴】

名前の通りアゴの形はオオクワガタに似るが先端は内を向き丸みを帯びる。

内歯は一本。

背中の両外側部分(前胸背板)が大きく内にくびれている。

手足が長い。

【採れる場所】

1000~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られ、ブナやヤナギの木の枝状にくっついて木をかじり、そこから出る樹液を食している。

夜の灯火に飛んでくる場合もある。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法も有効だが数はあまり多くはない。

【活動期間】

6~10月、活動が活発なのは8~9月

【採れる時間帯】

昼間に多く見られるので、昼間の採集が有効的。

夜間でも灯火などに集まるので活動していなくはないが、数は少ない。

【マダラクワガタ】

【体長】

4~7mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♂は小さいながらも大アゴがある。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。春から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

以上が、夏前~秋にフィールドで見かけるクワガタムシ♂10種の見分け方の特徴です。

皆それぞれ何かしらの特徴がありますよね。

♂は♀よりも特に特徴が表れているので見分けもしやすいと思います。

ただし♂の場合、個体の大きさによって、内歯やボディ(ミヤマのみ頭部突起)の形状が大きく変わります。

アゴの形状の変化もあって「小歯」、「中歯」、「大歯」 と、3つのタイプに分けて呼ばれることもあります。それぞれのタイプにより形状は違いますが皆同じ種類です。

ここで一番特徴が分かりやすい本土産ノコギリクワガタを例に挙げてご紹介してみたいと思います。

もっとも小さい体長のタイプで、内歯の特徴も表れにくい。歯型は工具のニッパのような形をしている。

【中歯タイプ】

小歯と大歯の中間的な特徴が出るものの、まだまだ大歯ほど完全とは言えない。

【大歯タイプ】

一般的に知られている特徴が大きく出ているタイプ。アゴは大きく湾曲し、「スイギュウ」と呼ばれる地域もある。このタイプの特徴だと迷いにくい。

3個体共に全て同じ種類:ノコギリクワガタなのに全然違うクワガタに見えますよね?

♂にはこの様に体長によりアゴ形状が異なるので知っておくと便利だと思います。

今回と比較的身近なクワガタムシ10種の♂♀の見分け方を書いて来ましたが如何でしたでしょうか?

クワガタ種はこの10種以外にもまだまだ沢山種類がいます。

今回は10種類のみの紹介でしたが、紹介した見分け方が少しでもお役に立てれば幸いです。(^^)

※この見分け方はあくまで私が見て判断する時に基準としているもので、勿論その他にも違う特徴などがあるかと思います。あくまで私Shihoの個人的見解ですので、参考程度に見て頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

前回の日記で、クワガタ、カブトムシなどを採集する方法として、これまで樹液採集は勿論ですが、光に集まってくる習性を利用した灯火採集のご紹介を致しました。

今回は、クワガタ、カブトムシ成虫達のエサとなるものを利用した採集方法「フルーツトラップ採集」をご紹介したいと思います。

フルーツトラップ採集、その名の通り果物をエサとするわけですが、色々な果物で試される方もいらっしゃいます。リンゴ、バナナ、パイナップル等々。。。

その中でも私が思うに一番手頃な値段で入手出来、効果も高いと考えるものは「バナナ」です。

今回はこの「バナナトラップ」のやり方をご紹介してみたいと思います。

【フルーツトラップ採集】

(バナナトラップ)

【用意するもの】

・バナナ

・焼酎

・ドライイースト

・砂糖

【バナナを買う際のポイント】

少しでも熟したバナナを買うこと。

黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。

新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

【作る手順】

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。

しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。

ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

【どんな木にトラップを仕掛けるのか】

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。

但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

【木にバナナを仕掛ける】

バナナトラップの職人、月虫:松井氏。

この様に手で木に擦り込むように塗り付けるのも良し。

またネットの中に発酵バナナを入れ、吊り下げる方法も良し。

そして、一晩以上経過した頃チェックすると、

木に直接塗った例

この時は数は少ないながらもミヤマの♀等が集まっていました。

ネットに入れて木から吊り下げた例

沢山のカブトムシが集まってくれました。

如何でしたでしょうか?

あくまで私のやり方ですが、この様な感じでバナナトラップは行います。

皆さんも機会がございましたら是非チャレンジしてみて下さいませ。

狙った木にクワガタが来ていたら最高ですよ!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。

残骸物が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

1ヶ月以上前の日記になり恐縮なのですが、「クワガタ、カブトムシの採集方法」についての記事で、灯火採集:外灯巡り採集のご紹介をしました。

今回は、もう一つの灯火採集方法、「ライトトラップ採集」についてご紹介して見たいと思います。

「ライトトラップ採集」とは、

水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して、光に向かって飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

※ここからご紹介するやり方はあくまでShiho個人のやり方であって、絶対的なやり方ではございません。規模も小規模のものですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです※

【ライトトラップ採集】

まずは道具の準備。

私がライトラップで用意するものは、

【用意するもの】

・水銀灯や白色蛍光灯、などの光源

・白色のシーツや幕

・大型投光器を利用する際、必要ならば発電機

ライトトラップ:設置方法の例

こんな感じのものです。

そして、道具も揃え、いよいよライトトラップを実際に行う際ですが、道具を揃えたからと言って、いつでも良い結果が出るとは限りません。

場所や天候、ライト設置場所など、あらゆるものに大きく左右されます。

【天候】

・雨、強風時はNG!

・月光が明るい日もあまり好ましくありません。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

【ライトトラップを行う場所&やり方】

・設置場所の周りが開けていて、遠くの山肌にライトを当てる様な感じで照射します。

このような感じで山肌にライトを当てるようにします。

※この時はライトを上向きにしましたので、白いシーツはライト前方下の方に敷くようにして置いています。

山の中、木々が生い茂るような密集地帯ではライトが遮られてしまい、遠くまで照射されないので、お勧め出来ません。

折角虫が飛んできたとしても、途中でその木々に着木してしまう可能性が高いからです。

ライトの周りは遠くからも光を目がけて飛んでこれるように開けた場所が好ましいです。

上手く条件が噛み合えば、わずか1時間程度でこれだけの虫達が集まってくる場合もあります。

ライトトラップ用のシーツに着地したカブトムシの♀

トラップ設置場所より少し離れた場所に飛んできたミヤマクワガタの♀

勿論、集まってくるのはクワガタやカブトムシばかりではありません。

大型の蛾

カミキリムシ

上記のように様々な虫達も集まってきます。

どんな虫達が集まってくるかというのも非常に楽しみな採集方法です。

もしご機会が御座いましたら、チャレンジしてみるのも面白いかと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

先週の土曜(7/27)のお話。

久しぶりに帰省した地元宮崎県。

やっぱり地元は良い!

というわけで、7/27の話になりますが、久しぶりの宮崎採集に行って来ました!

今回採集出来た一番の目玉はこの個体!

何が目玉かっていうと、

とにかく綺麗!!!

シルバーがかった擦れのない体毛が素晴らしく美しい個体で、採集した瞬間思わず見とれてしまいました。

こんな美しい個体を見れる機会はなかなか無いので、今回の目玉紹介に取り上げました。

他に目立った個体と言えば、

このノコギリクワガタ♂

あまり大きくない直径20㎝位のクヌギの木を叩いてみると♀と一緒に落ちてきました!

帰宅後の計測で♂71mmUPを指しました!

アゴ先がほぼストレートに伸びる宮崎ならではの個体ですね、見事な特大個体です^^

今の時期は特に採れる時期でもあります。

本来私の通うポイントでは7/10前後が一番のピークだと考えていますが、少し過ぎたくらいのこの時期でも十分満足いく採集が出来ます。

例えば、

この日、このクヌギの木を蹴ってみると、

小さい個体ばかりですが、バラバラバラっと、ミヤマクワガタのみ6頭が落ちてきました。

ミヤマシャワーも浴びることが出来、この時期の個体数の多さが伺えます^^

こんな感じで久しぶりの地元宮崎での採集を楽しみました。

1週間以上群馬に滞在し、帰省したら梅雨も明けていてまさに採集日和!

まさに今最盛期なので、時間があればガンガン行ってみたいと思います^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント