少し前になりますが、昨シーズン野外で採集した国産カナブンの産卵セットの割り出しを行ってみました。今回はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

【参考画像:色彩変化が多彩な国産カナブン個体】

【国産カナブンの産卵方法】

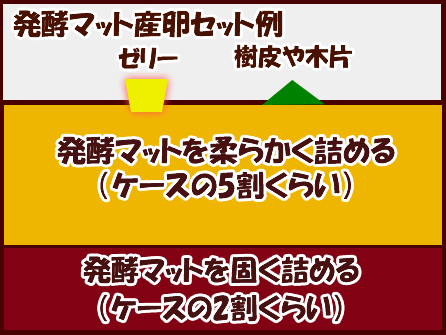

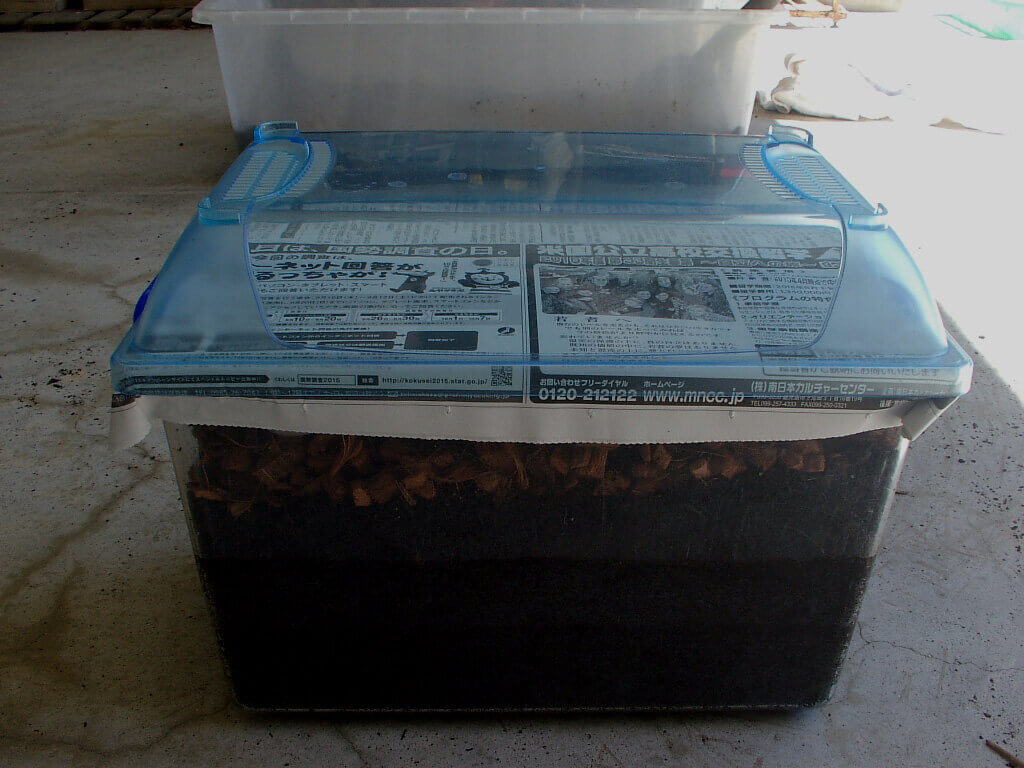

※今回行ったセッティング方法です※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【使用したマット】

黒土マット

【使用した容器】

クリーンケースM

【水分量】

水分量は通常のセットよりは少な目、

マット開封後、3~4日程度水分を飛ばす、加水なし

【マットの詰め方】

ケース底面より2割程度、少し強く詰める。

上部5割程度はフンワリと軽く詰める。

【設定温度】

20℃前後

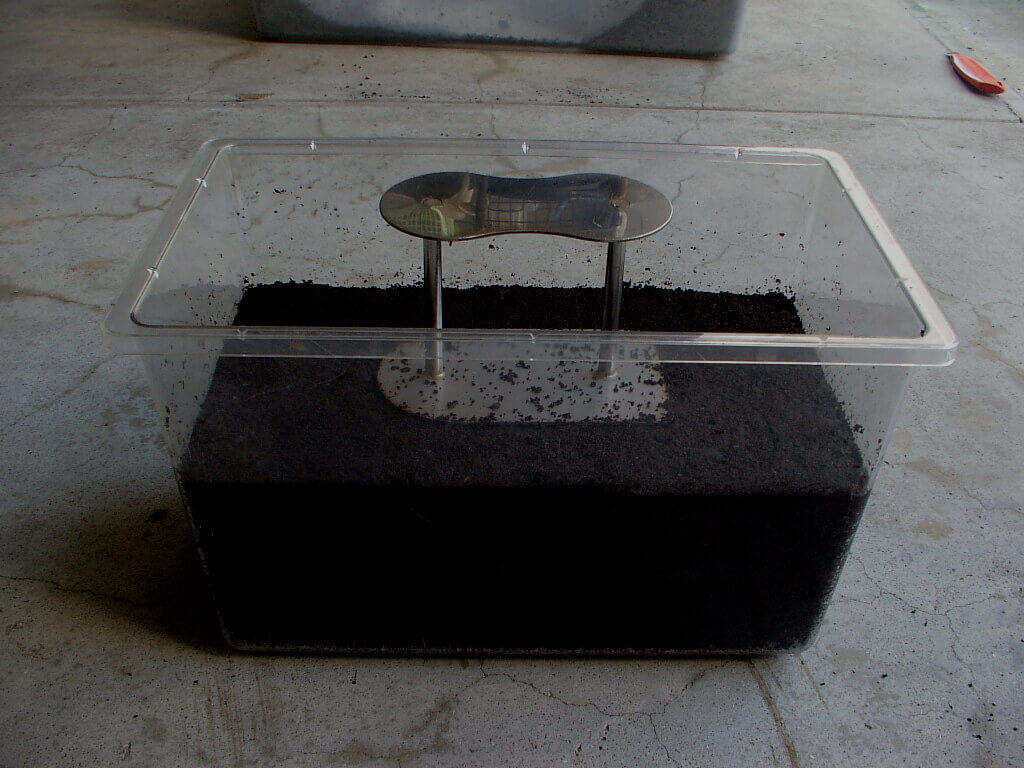

まだ割り出し前です。※ゼリーのカップは取り除きました※

しかし数的には多くはなく、合計で9頭でした。

産卵結果は上記に書いた通り9頭という結果となりました。

まだ小さいですね、令数は2令といったところでしょうか。

頭はクワガタやカブトムシに比べると小さいですね。

色合いは薄い茶色といった感じでしょうか。

私も初めて見た時には、凄く驚いた記憶があります。

使用したアイテム

「ダニ」、こう聞くと誰しも嫌なイメージしかわきません。

ダニの参考画像

クワカブ飼育をする者にとってダニ以外にも、コバエ、線虫等は逃れられない宿命みたいなものだと考えます。

クワカブを飼育する際、飼育者はクワカブが過ごしやすい環境にセッティングするように心がけると思います。しかし、その環境はクワカブが過ごしやすいと同時にダニやコバエ、線虫などの雑虫にとってもとても居心地が良い場所なのです。

自然界ではそれらが共生しているのはごく当たり前のことです。それゆえ、クワカブを飼育する際に同時にダニなどが発生するのは宿命といっても過言ではないと考えます。

それを敢えて受け入れて飼育をするか、ダニ対策に没頭するかは飼育者の考え方ひとつだと思います。

少量のダニの発生ならばそこまでクワカブには影響は少ないと考えますが、あまりにも大量に発生した場合には何か対策を考えた方が無難でしょう。

今までもダニや線虫、コバエと色々な雑虫について紹介してきましたが、今日はそのダニについて、また改めて書いてみようと思います。

<ダニ 種類>

・クワガタナカセ(白っぽいダニ)と呼ばれるもの

・コナダニ(成虫&幼虫にこべりつくようにつく)

・ワイルド個体につく茶~オレンジ色のダニもいる。

・他多数

※ダニの正確な正式名称は分かりません

クワガタ腹部に付くダニ

上記画像の拡大画像:半透明色のダニ

上記画像にあるような白っぽいダニより下記画像にあるオレンジ~茶色のダニの方がより良くないと聞きます。

またサタンオオカブトやネプチューンオオカブトで、親が天然もので産卵した時には、卵をすいとってしまう真っ白なまん丸のダニが良く付いていま す。

このダニの名前は分かりませんが、割り出した時卵の直ぐ横にいる場合が多いです。

結構大きいダニですので肉眼でもハッキリと見つけられます。このダニがいたら要注意です。

このダニは卵を吸い尽くすと言われており注意が必要です。

<ダニ対策&駆除方法>

・マットなどにダニがある程度発生した時点で交換をする。

・ダニが嫌う針葉樹系のマットに変える(成虫管理の場合)

・ケース内のマットに木酢液をかける

・市販されているダニ退散スプレーなどをかける

・飼育するケースなどの下にダニ除けシートを敷いてから置くようにする。

・飼育するケースなどの近くにダニ取りシートなどを置くようにする。

<ダニのクワカブへの影響>

少量のダニならば、さほど影響はないと考えますが、

あまりにも大量に発生してしまった場合はクワカブ生体にもよくはないと考えます。

特に注意が必要なのが体にびっしりとこべりつくコナダニ系です。

大量に発生した場合は体に隙間ないくらいくっつきます。

これによって呼吸穴である「気門」が塞がれてしまうことがある場合がありますので、注意が必要です。

<ダニを直接取り除く方法>

あまりに生体にダニが目立ってきたら、柔らか目のブラシ(歯ブラシ)などで取り除くと効果的です。

しかし目で見て全部取り除いたといっても羽の裏や関節の隙間などに隠れている場合が少なくはありません。

少し様子を見ながら定期的にブラッシングして、ダニの増加を防ぎましょう。

人によっては水をちょろちょろと流水しながらブラッシングするかたも多いようです。

<ダニの人間への影響>

私は個人的に20年近く飼育をしていますが、ダニが原因で皮膚などに病気を持ったことは過去一度もありません。

これだけ長く、しかも多くの虫と一緒に活動しているわけですから、人間に害があれば、とっくに何か影響が出ているはずだと思います。

それゆえ、ダニの人間への影響ですが、クワカブにつくダニは人間へはほとんど影響はないのではないか?

というのが私個人の考えです。

一概にダニといっても何万という種類がいて、クワカブにつくダニは、あくまでクワガタにつき、それなりに理由があってくっついているのでしょ う。、

とはいってもダニがくっついてしまうのは、見ていて気持ちの良いものではありません。

クワカブを飼育した後は必ず手を洗い、可能ならばシャワーでも浴びて全身をキレイにしてさっぱりした方が良いと思います。

如何でしたでしょうか?

先にも書きましたが、ダニの好む環境はクワガタ&カブトムシも好む環境にあります。クワカブを快適に育てようとすると、そこにダニが集まって来てしまうのも仕方がないことなのではないかと私は考えます。

勿論過剰に発生してしまったダニに対しては、何かしらの対処が必要だとは思いますが、カブトムシ愛、クワガタ愛を持って飼育するという事は、時にダニやコバエをも一緒に享受する余裕をも持つ。そんな気持ちも時には大切かなぁと思ってしまいます。

※今回ご紹介する考えや対策、方法はあくまでも私:Shihoが個人的に行っている&考えていることであり、絶対に確実な方法や事実とは断言は出来ません。あくまで一例としてご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。ご了承下さいますようお願い申し上げます。

使用したアイテム

以前、この飼育日記上の過去記事で、「日本のクワガタムシ♂、♀の見分け方」の記事をご紹介させて頂きました。

その時は、

【国産オオクワガタ】

【本土ヒラタクワガタ】

【スジクワガタ】

【本土コクワガタ】

【本土ノコギリクワガタ】

【本土ネブトクワガタ】

【アカアシクワガタ】

【ミヤマクワガタ】

【ヒメオオクワガタ】

上記9種類のクワガタについてご紹介させて頂きました。

今回、新しく

【マダラクワガタ】の個体を入手し、画像が出来ましたので、改めてご紹介と共にアップさせて頂きたいと思います。

【マダラクワガタ】

♂

【体長】

4~6mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♂は小さいながらも大アゴがある。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。春から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

【マダラクワガタ】

♀

【体長】

4~6mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♀は♂のようにアゴが目立たない。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。

4月位から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

マダラクワガタ、とても小さくクワガタとは到底呼べないような感じのするクワガタムシ。

上記でもご紹介したように500~1000m以上のブナ帯に生息。成虫も幼虫も赤枯れした朽木内で生活しており、通常ではまずお目にかかることはほとんどない。

よって採集方法もルッキング採集ではなく、材割り採集での採集がメインとなるなど、なかなか初心者の方にはハードルが高い部分があります。

私も野外採集(昆虫採集)でマダラクワガタは採集した事があります。その時は標高800m位のブナ帯で、赤枯れした材より成虫、幼虫共に多数見つけました。肉眼でも見にくいクワガタですが、発見した時の喜びは今でも覚えています。

※今回ご紹介したマダラクワガタ♂、♀の特徴は、前の日記の「日本のクワガタムシ♂の見分け方」「日本のクワガタムシ♀の見分け方」の記事にも追加でアップしております。また再度合わせてご覧頂ければ幸いです。m(_ _)m ※

使用したアイテム

飼育日記のレスに「Puffinさん」より以下の様な質問がありました。

今回は相談です。先日オオクワガタ2令幼虫が12頭中9頭★になってしまった「青かび」です。オオクワガタのボトルは除去したのですが、今度はその隣のニジイロクワガタ(ホワイトアイ)2令幼虫のボトルにも感染が増大しました。1月11日に交換したばかりのボトルでしたが、1ヶ月もたたないのに青カビがあっという間に充満。結局、4頭中3頭が★に、残りも虫の息で駄目かも知れません。

感染が起きているのは、2台ある冷やし虫家の内の1台の中です。カビが生えるのは菌糸ボトルだけで、一緒にマット飼育しているヤマトサビやパプキンには、影響がありません。

何か対策はないでしょうか?感染したボトルは、煮沸消毒するか廃棄するかしています。最終手段としては、冷やし虫家内をアルコールなどで消毒するしかない?

貴園でこうした問題は発生していないでしょうか?もし何か対策を講じているのなら、ご教示頂けると幸いです。

Puffinさん、いつもレスありがとうございます。

「青カビ」の問題ですね、この問題も飼育者の皆様よりよくご質問を受けることが多いです。

「青カビ」、時折どこからともなくやって来て菌糸ビンやマット、ゼリーにまで発生することのある厄介な菌です。しかも「トリコデルマ」などという毒素を出すこともあるらしいので、更に厄介ですよね。

【参考画像:菌糸ボトルに蔓延した青カビ】

【参考画像:青カビが発生した菌糸ボトル断面】

今回は「青カビ」が発生した際、どのような対処を取れば良いのかをご紹介してみたいと思います。

※ここからご紹介する考えや対策、方法はあくまでも私:Shihoが個人的に行っている&考えていることであり、絶対に確実な方法とは断言は出来ません。あくまでご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。ご了承下さいませ。

<菌糸ボトルに青カビが発生した場合の対処方法>

①青カビが発生した菌糸ボトルを見て、ほぼ全体的に「青カビ」が広がっていれば、菌糸ビン自体を全交換。中身の菌糸は全て廃棄、ボトル自体も完璧な殺菌消毒または廃棄処分する。

②側面や上面に1~2か所だけ「青カビ」が発生し、取り除ける範囲であれば、スプーンなどでキレイに取り除く。それでも取り除いた容器の内側に「青カビ」が付着し、残っているならば、アルコール無しの普通のティッシュなどでキレイに拭き取る。

③菌糸ボトルの外側も消毒用アルコール(エタノール等)でキレイに拭き取る。付着菌を取り除く為。

※この時、あまり多量のアルコールで拭き取らないこと。菌糸自体もアルコールには弱い性質があるため多量を服用するのは避けた方が無難だと考えます。

④密閉した空間(冷やし虫家や簡易温室など)内で管理していた場合ならば、一旦全てボトル等を外に出した上で、中をキレイにアルコール消毒(軽くスプレーして噴霧したり、拭き取る等)し、中が完全に乾燥したのを確認してから再度入れ直す。

⑤広い空間内で飼育管理している場合は、消毒用アルコール(エタノール等)を噴霧することで多少なりにも空気中に浮遊する浮遊菌からの対策となると考えます。しかし菌糸自体もアルコールには弱い為、あまり多用はしない方が良いと考えます。

如何でしたでしょうか?

上記が私が考える「青カビ」が発生した時の対処方法です。

菌糸ボトル内等だけで発生が留まっていれば、それを廃棄すれば解決するので対処も容易なのですが、既に浮遊菌として空気中に青カビの菌が漂っている場合は厄介だと考えます。

上記でも書いたように消毒用アルコール(エタノール等)を噴霧することで、多少なりにも効果はあるとは思いますが、空気中の浮遊菌を完全に全滅させるとは考えにくいです。

その場合、消毒はしたが、またしばらくしたら「青カビ」が発生したという事も十分考えられることだと思います。

なかなか根絶は難しく、その都度根気よく対処していくしか方法は無いように思われます。

あくまで私的考えであり、対処法でありますので、あまり参考にならない事もあるかもしれませんが、御理解&ご了承頂ければ幸いです。

それともう一つ質問がありました。

先日アドバイス頂いた、産卵木(霊芝材)を分割するのは、薪を割るように縦割りにする、という事でしょうか?その場合、割った断面を外に露出させた方が良いのかそれとも外側の円形部分が露出するように配置した方が良いのか、迷っています。ご教示頂けると幸いです。

材をスライス状にすると話したことですね。

そうです、薪を割るように縦割りします。詳しく言うと、

①1本の材を縦割りします。

②どちらを上にするかはどちらでも構わないと思いますが、私の知り合いは円形部分の方を上面にしています。

こんな手順です。

ご参考にして頂ければ幸いです。

Puffinさん、今回もご質問ありがとうございました。どうぞ「青カビ」に負けずに頑張って下さいませ。また今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

先日、お電話で質問を受けた際に、昨年より飼育を始めたお客様より以下のような質問を受けました。

「昨年の夏に息子と山へ行き、クワガタ、カブトムシを捕まえました。みんなまとめて一緒の昆虫ケースで飼っていました。冬が来て、山で捕まえて来た虫達も全てご臨終になり、ケースを片付けようとしたところ、昆虫マットの中に幼虫がいました。7頭ほどいましたが、一緒に飼っていたため、カブトムシかクワガタなのかよく分かりません。分かる方法はありますか?」

この手の質問は毎年夏が終わると、よく聞かれます。

実は以前の飼育日記内でも同じような質問に対して回答しております。内容的には同じ文面になりますが、改めてご紹介してみたいと思います。ご了承下さいませ。

クワガタの幼虫とカブトムシの幼虫では、見かけだけでも国産&外国産共にかなりの相違点があります。

以下の文章&画像でご紹介しますので、御覧下さいませ。

ちなみに参考例として挙げるのは

①カブトムシ(ヘラクレスオオカブト)

②クワガタムシ(アンタエウスオオクワガタ)

の幼虫になります。

【全体図比較】

構図的に②のクワガタの方が大きく見えますが、実際は①のカブトムシの方が2倍以上大きいです。

カブトムシの方が気門(身体に見える点々です)は大きくはっきりしています。

また②のクワガタの方が多少黄色っぽいのは3令の後期にあるためです。

幼虫は初令~2令~3令中期までは①のように白い色合いをしています。

これが蛹化が近づく3令後期になると②のように体色が黄色がかってきます。

【体毛比較】

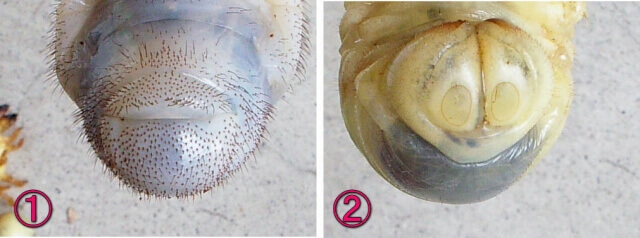

【頭部比較】

次に頭の色合いの違いです。

簡単に言うと、クワガタはオレンジ(だいだい)色、カブトは黒っぽい色(こげ茶)色をしています。

【お尻(肛門)での比較】

最後にお尻(肛門)の形です。

ここは決定的ですね。カブトムシは横に割れ、クワガタは縦に割れます。

以上この様な点から、クワガタかカブト、どちらの幼虫か判断出来ると思います。

また参考までにですが、カナブンの幼虫の画像(※クロカナブンの幼虫になります)も何点かありますので、クワガタ、カブトムシの幼虫と比較するために、ご紹介してみたいと思います。

【カナブン幼虫の全体図】

【カナブン幼虫の体毛】

かなり毛深いです。毛も長くフサフサしているような感じがあります。

【カナブン幼虫の頭部】

カブトムシ:こげ茶色

カナブン:薄茶色

あくまで私の主観では御座いますので、個人的には多少なりにも相違点があるように感じるかもしれません。もし宜しければ、ご参考にして頂けますと幸いです。

使用したアイテム

先日の日記のレスにお二人の方から以下の様な質問レスを受けました。それぞれご紹介してみたいと思います。

【リッキーさんからのご質問】

アッチョスネブト(南スラウェシ)の産卵セットを教えてください。お願い致します。

リッキーさん、ご質問ありがとうございます。

アッチョスネブトですか~、懐かしいですね、数年前に飼育した事があります。

ただ残念ながら当時の個体や割り出しの画像は残っていません。文面のみになりますが、産卵セットの方法をご紹介してみたいと思います。

<アッチョスネブト産卵セット時の方法>

【お勧めのマット】

黒土マット、次点に完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

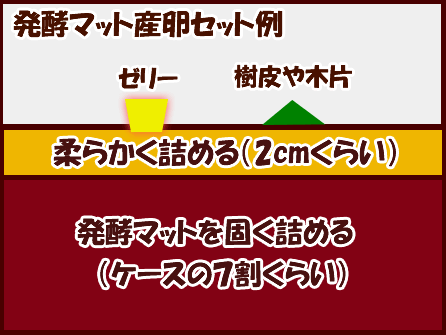

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

25℃前後

手順を示した参考画像がありますので、それと共に合わせてご紹介して見たいと思います。

マットを大きなケースに出します。

お勧めは黒土マット。次点に完熟マットでしょうか。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

過去にアッチョスネブトを産卵させた際は上記の様なやり方でセットを組みました。その時は確か30頭程幼虫が取れた記憶があります。

アッチョスネブトは過去の日記でご紹介しているとばかり思っていましたが、確認してみるとこの種の紹介はまだだったみたいです。もしよろしければご参考までに見て頂ければ幸いです。ご質問ありがとうございました。

次にもう一つの質問、

【dorcus rectusさんからのご質問】

ネブトクワガタに関する質問なのですが月夜野きのこ園様の黒土マットと完熟マットを国産の本土と離島のネブトクワガタの産卵に使いたいとおもっているのですが、産卵の時どちらのマットを使えばよいか困っています アドバイスをいただけると幸いです。

【参考画像:本土ネブトクワガタ小型♂と♀個体】

dorcus rectusさん、レスありがとうございます。

あくまで私のやり方&好みになってしまいますが、私の場合、本土ネブト、及び離島ネブトクワガタをセットする時は、主に現時点では黒土マットを利用しています。

黒土マットが登場するまでは完熟マット主体で産卵させて来ましたが、黒土マットで産卵セットを組んだ方が感触的に良かったので今はそのようにしております。

最近では日本のネブトクワガタだけではなく、外国産のネブトクワガタもほとんど黒土マットでセットしています。ただ人によってはお好みもあると思いますので、ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

如何でしたでしょうか?今回はネブトクワガタに関するご質問の返答をさせて頂きました。リッキーさん、dorcus rectusさん、ありがとうございました。

この飼育日記をご覧の皆様、いつもレスありがとうございます。飼育や採集に関する疑問や結果報告等々、皆様からのご指摘を受けて改めて私もご一緒に勉強させて頂いております。

また飼育初心者の方から飼育に関する探究心や情熱をお聞きすると、私も初めて飼育をやり始めた頃の気持ちに還るような気持ちになり、また新鮮にクワカブに向き合えるような気がします。私も一飼育者からの考えや経験で話しておりますので、何かと至らない点がありますが、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

先日の日記のレスにPuffinさんからコメントがありました。

※Puffinさんからのレスは赤文字で記載しております※

霊芝材とカワラ材の両方を用意しているのですが、

石のように硬い霊芝材に穴をあけようと思っています。

レスいつもありがとうございます。

飼育日記担当のShihoです。

このことなのですが、「石のように固い」とは、霊芝材の断面の固い部分の事ですよね?

勿論そのまま固い断面に穴(♀がも入っていける位)を開けるのも良いと思いますが、私の場合は固い断面は全てノコギリでカットするようにしています。

そしてその上で現れた柔らかい断面に穴を開けるようにしています。

ただ霊芝材って、外側からでは分からないことが多く、ものによっては凄く柔らかくなっている場合があるんです。

もの凄く柔らかかったりする場合は、断面を切断するとバラバラになる可能性もあるので、少し切って材の柔らかさを見てから判断するようにすると良いかもしれません。ちなみに私は断面だけではなく、側面の材の皮も剥がします。

しかしネットなどで調べるとそのまま切断せずに穴だけ開けてセットを組んでいる方も多いようです。あくまで私のやり方ですので、ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

メタリフェルは霊芝材2本の予定

それとメタリフェルは霊芝材を使用するのですね。

私はもっぱらマットのみで産卵させますが、勿論材を使用しても大丈夫です。

しかし霊芝2本とは贅沢な産卵セットになりそうですね~。

メタリフェルの♀自体はとても小さいので、1本を半分に割ってセットしても良いかも知れません。材は柔らかい方が良いと思います。

以前ホソアカクワガタを中心にやっている方から聞いた話では、材を入れてセットする時は、半分、もしくは3等分してスライス状にして入れるという話を聞いたことがありました。

しかしそれは勿論、あくまでもお好みですので、Puffinさんが思う様にトライして下さいませ。

またレス内文章では、

昨日も、最初の産卵成功した久留米産オオクワガタ幼虫の菌糸ビン交換を行ったのですが、1週間前にはだいぶ食痕があったけど時間がなくて延び延びになって しまい、昨夜冷やし虫家から取り出してみたらたった1週間の間にかなりのビンに青カビが発生しており、10頭の幼虫の内7頭を★にしてしまいました (涙)。大きい個体は20g超えだったのに、残念でなりません。カビが生えたから死亡したのか、死亡したからカビが生えたのか、因果関係は不明ですが、もう少し早く手を打ってあげていれば…と後悔しています。

オオクワガタ幼虫は残念でしたね。

アオカビは「トリコデルマ」という毒素が出る菌の一種の場合がありますので、注意は必要ですが、しかし1週間の間に★になるとは急激な展開ですね。幼虫20gならば、縮まずに羽化すれば70mmってところでしょうか。残念なお気持ちよく分かります。

こうした失敗を繰り返して少しずつ成長していくのでしょうか。★になった仔たちの犠牲を無駄にしないよう、色々な経験や調べた情報を毎日綿密にノートに記録をつけており、もうすぐ50P一冊書き終えるところです。

素晴らしい!!残念失礼な言い方かもしれませんが、まさにその通りだと思います。その尽きる事のない探求心は立派だと思います。

いやぁ、しかしPuffinさんも次々と種類が増えて来ていますね~。

私も最初に飼育を始めた時は、どんな種類にも興味が沸き、次々に飼育数が増えていき、止まらなくなっていました。

子供の頃に図鑑でしか見る事の出来なかった外国産クワガタやカブトムシ達が目の前で飼育出来るのですからね~。毎日が感動の連続でした。

勿論今でもクワカブ飼育の楽しさは変わりませんが、今思えばこの頃が一番楽しく、ワクワク、ドキドキしてほんの些細な事にも一喜一憂していたのを思い出します。

それではそれぞれ良い結果が出るのを楽しみにしております。

頑張って下さいね。朗報期待しております!(^^)

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

先日の日記のレスで、毎度おなじみの「Puffin」さんより、以下のような質問を受けました。

かねてから欲しかったローゼンベルグオウゴンオニクワガタペア、購入しちゃいました。メール見るのは危険かも(笑)。現地飼育品という事なので、CBなのでしょうか。寒い輸送で元気ないかと思いきや、元気一杯、1晩でゼリー4個平らげて交尾活動に入っ ていました。2月移転したら産卵床を作ってあげようと思います。

産卵床は、コバエシャッター大にきのこマット底に堅詰めして霊芝材2本太目2本その上にマットふんわり、で管理しようと思っています。温度は25℃で良い?教えて頂けると幸いです。

ローゼンベルグオウゴンオニの質問ですね。

まず現地飼育品でCBかどうかの質問ですが、現地から仕入れる際に、出荷先である向こう(海外)からの表記が「現地飼育品」だけとしか記載されていないため、累代もワイルドかCBか分からないため、お客様にもそういう形でご紹介しております。

でもこれはかなり昔に聞いた話ですが、一説には現地で材割りをして幼虫や新成虫を得て、それらを採れた木のオガなどで管理し、羽化したものを「現地飼育品」として出しているという話を聞いたこともあります。

もしそれが本当ならば、かなりワイルドに近い累代となるのではないかとは思うのですが、確実な証拠はない為、「現地飼育品」としてしか明記出来ないという理由です。

あまりハッキリとしない答えで納得がいかなく大変申し訳ございませんが、御理解&ご了承頂けますと幸いです。

また産卵セットの方法ですが、Puffinさんの組んでいるセットで大丈夫だと思います。私が産卵させた時も同じようなやり方で産ませました。管理温度も25~27℃程度あれば十分だと思います。

私も長らくローゼンベルグはセット組んでいませんが、最近では太めの材(レイシ材かカワラ材)を半分くらいマットに埋め込み、その埋め込んだマットと接する部分に、あらかじめドリルなどで♀が潜って行ける穴を開けておくと、♀が入っていきやすくなり産卵がスムーズになると聞いています。

私もローゼンではやっていませんが、この方法はタランドゥスやレギウスでも同じように効果があり、実際私もその方法で産卵に成功し、多数の卵を得る事が出来ました。参考までに聞いて頂ければ幸いです。

同じくPuffinさんのレス内文章では、

春には、いよいよ「クワガタの森」が実現します。虫がやってくるかはわかりませんが、台場クヌギと白樺を中心にナラの木が囲む形なので、虫さえいてくれれば訪問してくれると思うのですが。数日間だけ別荘滞在中室内で愛でてあげてから、元いたところに戻すことを夢見ています。

これは素晴らしいですね!

個人的に独り占めできるクワカブの森があるとは、本当にうらやましい限りです。私もあつかましながらご一緒に楽しませて頂きたいと思っております。是非また今後の様子等もご紹介頂ければ幸いです。

更に次の質問ですが、

最後に質問ですが、良く「大型化」で「幼虫の低温飼育」が言われていますが、開始時期はいつからでしょうか?初令からだと成長しない気もしますし、3令になってから?ご教示頂けると幸いです。

「低温飼育」・・・・確かに大型化を目指すには低温飼育することが良いと言われていますね。ようは低温飼育し、幼虫の期間を出来る限り引っ張りながらじっくりと育て上げることで大型個体の羽化につながるという考え方ですね。

低温飼育する開始時期ですが、これはあくまで私の個人的考えになりますが、これは少しでも早い方が良いのではないでしょうか?いや、どうなのでしょうか? 大きい3令幼虫だけではなく、大きい2令幼虫を作ることもを大事ではないかと・・・・。

私的にはどの令数から開始というわけではなく、産卵セットから割り出した時点から開始するという位しか考えたことがなかったのです。

こうして改めて言われると考えさせられますね~。

Puffinさん、凄いですねー!そこまで考えるとは、クワカブ飼育における探求心が素晴らしいです。その姿勢私も見習いたいと思います。

如何でしたでしょうかPuffinさん?

私も分からないことが多く、回答と言うには程遠かったかもしれませんね。お役に立てず本当に申し訳ございません。

私もご一緒に色々と勉強させて頂きたいと思っていますので、また色々と発見や気づいたことがありましたらお聞かせ頂けますと幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

今日から月曜日にかけて大寒波がやってくるらしいですね。

東京等では既に雪の為に電車の混雑などもあり、交通にも影響が大きいようです。

月夜野きのこ園でも、

ご覧の通り、すっかりの雪化粧!

気持ちの良いくらいの白さですね。

誰も足を踏み入れていない所に飛び込みたくなってしまいます。

温度管理して飼育されている皆様にとっては温度調整が難しくなりそうなりそうな気配です。

エアコンで管理しているならば温度を上げれば良いだけの話しなので調整は楽でしょうが、簡易温室などで比較的弱い温源を使用している方にとってはちょっとこの寒波は厳しいかもしれませんね。

そんな時は、

・簡易温室の上から毛布などをかけてやる

・温めたいケースやボトルに温源となるものを少し近づける

・簡易温室の中に反射シートを入れてみる

等のちょっとした工夫だけでも全然違ってくる場合があります。

厳しい寒さですが、愛するクワガタカブトムシの為にひと肌ぬいでみては如何でしょうか?

頑張ってこの寒波を乗り切りましょう!(^^)/

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。今回で9回目を迎えました。

今回は、【イヌビワ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

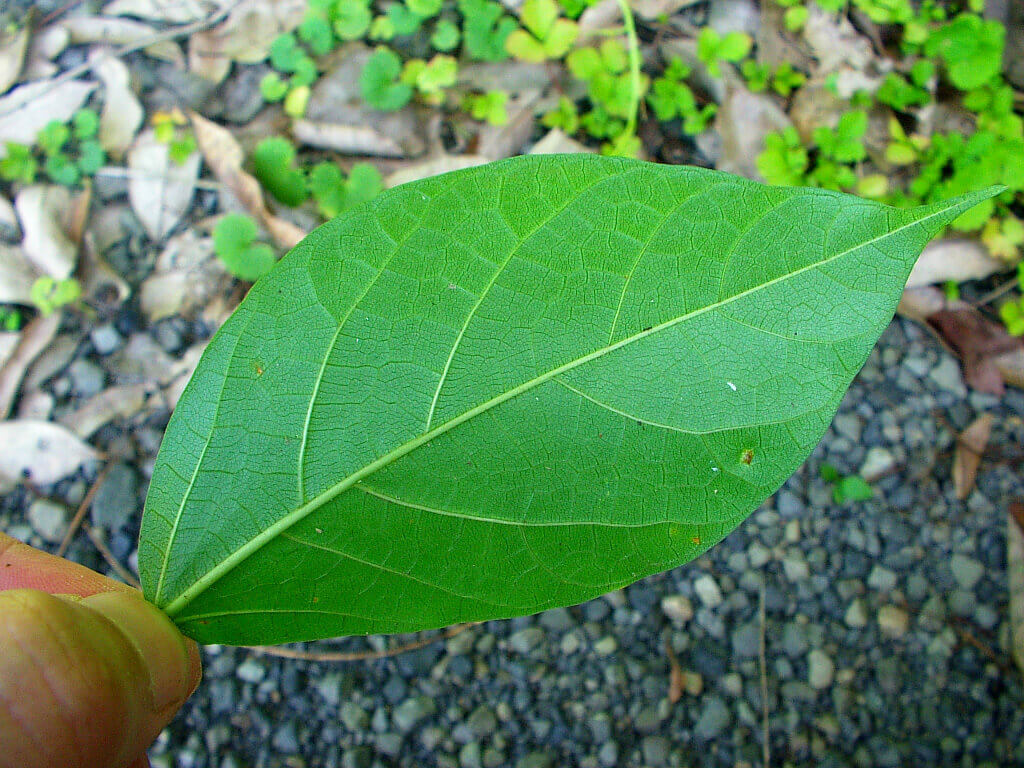

第9回目:【イヌビワ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

番外編:熟した実にあつまる木

【イヌビワ】

イヌビワの実の断面

イチジクに似ている。水分多めで、ほのかな甘みがある

<Shiho採集実績>

コクワガタ、カブトムシ

カナブン、シロテンハナムグリ

イヌビワの木。この木の場合、樹液に集まるというよりも、熟した実に集まる事があります。私が通う採集フィールドでもよく見かける木で、熟すと黒い実がなります。熟した実は水分を多く含み、甘みがあり、イチジクに似たような感じがします。

熟した実には、クワガタ、カナブンやシロテンハナムグリ、時にはカブトムシさえ集まることがあります。実際私もカブトムシが顔を突っ込んで食べている所を何度も見ています。

実自体は小さいので、大型なクワガタ、カブトムシは実にとまって果実を食するのはバランス的にも厳しいと感じます。小型のクワガタ、カブトムシ、そして飛翔性能力の高いカナブン系などは集まりやすい傾向にあると言えると思います。

人間も食べられるイヌビワの実。ごちそうとなるのは人間だけではないようです。鳥達も好物なようで、黒く熟した実は発見が遅れると次々と食べられてしまいます。

木(樹液)に集まるわけではないのですが、実には昆虫達が集まることがあるので今回番外編として、掲載しました。

大型のクワガタ、カブトムシの採集は難しいかもしれませんが、カナブン系、カブトムシが好きな方には要チェックかも。見かけたら一度チェックして見るのも良いかと思います。

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【イヌビワ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山あると思います。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でデータを入手次第、ご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント