何年ぶりでしょうか?

久しぶりの情報になります。トラグルスノコギリの羽化報告です。

【飼育種】

和名:トラグルスノコギリクワガタ

学名:Proxopocoilus tragulus

産地:ハルマヘラ産

累代:WF1

【羽化体長】♂55mm ♀33mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】500ccブロー容器

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂2令投入して約6ヶ月(合計8ヶ月半程度)

♀2令投入して約4ヶ月(合計6ヶ月半程度)

ご存知トラグルスノコギリです。

ここに登場するのはおそらく5年ぶり。昨年末に野外品を入手し、♀持ち腹で産卵。(すみません、産卵データ公開していませんでした)。

その持ち腹の子供達になります。

飼育はとても容易な種で、菌糸、マットどちらでも大丈夫です。

またスペース的にも500ccブロー容器程度の容量でなかなかのサイズが羽化しますので飼い易い種ではないかと思います。

上記に書きましたが、産卵の際のデータを公開するのをしていませんでしたので、ここで軽く触れておこうと思います。

【産卵に使用した親虫】野外品の♀のみ

【産卵に使用するマット】完熟Mat

【産卵に使用するケース】クリーンケースM

(W305×D195×H232)

【産卵数】幼虫、卵含めて約30頭(個)ほど

【セット期間】約2ヶ月

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

マットのみセット

クリックでクワガタ発酵マット産卵の詳細に移動

今回はマットのみでセットしました。使用したマットは完熟Mat

です。回収できた幼虫は30位でした。このときはそこまで多産ではありませんでしたが、産むときはもっと産んでくれると思います。

トラグルスノコギリ、なかなか味があるクワガタですよ。一度チャレンジあれ。(^^)

使用したアイテム

久しぶりにジャワ産ギラファの羽化報告です。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa borobudur

産地:ジャワ産

累代:F2

【羽化体長】♂96mm ♀48mm

【使用したエサ】♂♀共にきのこMat

【使用した飼育容器】PP1100の空ボトルを使用

【えさ交換回数】 途中2回の合計2回

【設定温度】20℃前後

【羽化までにかかった時間】初令投入して約11ヶ月(合計約12ヶ月)

おなじみジャワ産ギラファです。ケイスケイ亜種を見慣れていると、ちょっとずんぐりしているような印象を受けます。

全体のバランスにおける顎の太さ、内歯の太さはジャワ産が一番なような気がします。ただ顎の長さは短く感じますけどね・・・。

今回はきのこMat

で飼育。管理温度もぐっと下げて20℃前後で管理。そのせいもあってか羽化までの期間が約12ヶ月と結構長くかかってしまいました。

それでも体長は何とか90後半でしたので、まぁ満足しております。飼育容器もジャワ産ならば1100cc程度で十分OK。

ギラファは蛹室を斜めに作りますのでこの容器でも十分100mmクラスが見込めます。

ジャワ産ギラファはワイルド(野外品)でも結構頻繁に流通しておりますので、今の時期ならば持ち腹での産卵も可能です。

是非機会がありましたら一度飼育してみてくださいませ。(^^)

使用したアイテム

先日の日記のレスでゼリー交換の目安について皆様から色々とレスが入って来ました。

今日は日記内でこの件についてちょっとふれてみたいと思います。

まずは質問の内容から・・・

【hera26 さんからの質問】

GWと言えば連休ですが、

家をしばらく開けている間の成虫の餌やりはどうされてますか?ぼくは出張で2日ほど開ける場合があるのですが、

一応2日分餌を入れて行くのですが、彼女に足りなかったら与えておいてとお願いしても嫌がられますが、

帰って来ると無造作にバナナが入ってました。結局足りなかったみたいですね…

みなさんの対処方法もお聞かせ下さい。まあ、自然界ではありつけない日も有るでしょうけど飼い主の義務ですものね…

このような質問内容でした。hera26さん質問レスありがとうございます。(^^)

これに対して皆さんは・・・

【青木村 さん】

僕の場合はクワガタは1週間に一回エサ交換するだけですよそれで十分、カブトは様子を見て交換しますね週二・三回かな?

【まーぼーさん】

うちではカブトはなるべく2日に1度はエサ交換しますが、クワガタは1週間に1度くらいのペースでも意外に平気です^_^

【りょー さん】

うちのクワたちもカブトに比べゼリーの減りは少ないので、(殆ど減らない)最初はエサが気に入らないかと思い、色んな種類を与えました。が、

全く弱る様子も無く威嚇ばっかしてくる(汗)ケージ内の水分も糧になると最近知りました。

4、5日おきにゼリーとケージの加水します。

この様な回答を頂きました。皆様、ありがとうございます。(^^)

やり方はそれぞれあると思いますので、ここではあくまで私Shihoのやり方をご紹介したいと思います。

★私の場合交換する時(通常時)★

・ゼリーを残り1/3~完全に無くなってしまってる場合

・ゼリーが痛んでしまっている場合(液化やコバエの侵入等で)

基本的に私は逐一チェックしていますので目視で確認し上記の場合を見つければ交換という形にしております。

皆様がおっしゃるようにクワガタは経済的でエサ食いのスピードは緩やかです。逆にカブトは大食漢で1日で空になってしまう場合もあります。

でもその場合は食べるというよりゼリーに頭から突っ込んで散らすという表現の方が合ってるかもしれませんが・・・。

また長期に外出する場合はあらかじめ何個が余分に入れておくこともありますが、1週間程度でしたらそこまで気にしません。

意外と虫は強いもので(まぁ確かにお腹は減ってしまうでしょうけど)

水分補給さえしっかりすればゼリーなしでも結構上頑丈に生きてくれています。

カブトなどは日持ちするリンゴなどを入れるのも良いかも知れませんね。

それともうひとつ質問がありました。

【虫シゲさん】

気温が上がる毎に餌食いはドンドン良くなっていきますね。ペアリングを組むと凄い勢いで餌が減っていきます!

食い散らかしも凄まじくケースはすぐに汚れてしまいますね。マット交換をマメにやっていますがキリがありません。すぐベタベタです。

shiho様、皆様はケース内の掃除はどの位の頻度で行っていますか?

虫シゲさん、レスありがとうございます。(^^)

そうですね、ケース内の清掃ですが、やはり私は目視で確認しケース内が汚れていたら交換するといった感じです。

ケース内の湿度が高いと汚れるペースが速くなるので、ケース内の湿度、

いわゆる管理するマットの水分量はギリギリの所で抑えた方が無難かもしれません。ただこれも管理する容器(ケース)によります。

弊社で販売しているクリーンケースは結構水分の蒸発を極力抑える傾向がありますが、

ホームセンターなどで売っている昔ながらのケースは結構蒸発が多く、保湿シートなどでカバーしないとドンドン水分が飛んでしまいます。

そこのところは皆様の管理環境に添って調整する工夫が必要かと思います。

ゼリー交換やマット交換で述べた・・・

「私は目視で確認しケース内が汚れていたら交換するといった感じです・・・・」

この意見なのすが、、この方法は当たり前と言ったら当たり前で、毎日これを本業としている私だからそう言えるのかもしれません。

皆様は他にお仕事があったり時間に余裕がない場合もおありでしょうから、皆様に合ったペースで交換して頂けたらと思います。

でも一つだけ言えることは

『飼われている容器(ケース)の水分量(湿度)さえしっかりとしていれば、

そこまで長期期間ではなければ多少の時間エサがなくても結構元気に生きてくれている・・・』

とShiho的には感じています。後は虫がお腹が減り過ぎないように交換して頂ければと思います。ご参考までに・・・(^^)

使用したアイテム

GWも終わり、一日遅れましたが本日より日記再開です。

皆様、楽しいGWを過ごされましたでしょうか?(^^)

そういえば先日の日記のレスにまーぼーさんより

>ついにGWも終わってしまいましたね><

Shihoさんはいい休日を過ごせたのでしょうか?

とのレスが入っていました。

ありがとうございます。まーぼーさんの方は如何でしたでしょうか?(^^)

私の方はというと、そうですね~結構いいGWだったと思います。毎日家族に連れまわされまして、

あちらこちらと毎日のように出かけていました。肉体的には疲れましたが、気分的にはいいものだったと感じております。

その間クワカブ飼育の方も少しお休みをとっていたので、本日よりまた気合を入れて飼育を再開致します。

今日はGW明けの挨拶のみになりますが、皆様にまたよりよりデータをご紹介出来るように頑張りたいと思います。では皆さん、

今後ともよろしくです。(^^)/

使用したアイテム

さぁいよいよ5月に入りましたね。クワカブシーズンも本格的になりそうですね。

野外での虫たちも早い種では活動を始めているものもあるかと思います。

さてGWということもあって、Shihoの飼育日記の方もGW期間中は一旦お休みになりますのでご報告をした次第です。

GW明けにはまた再開したいと思っておりますので、御理解&御了承下さいます様お願い申し上げます。

それではまたGW明けにお会いしましょう。皆様よい休日をお過ごし下さいませ。(^^)/

使用したアイテム

今日はサバゲノコギリの羽化報告です。

【サバゲノコギリ♂64mm】

【飼育種】

和名:サバゲノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus savagei

産地:アフリカ・カメルーン産

累代:CB

【羽化体長】♂64mm

【使用したエサ】Element800 ~Element800 の2本

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約9ヶ月(合計11ヶ月程度)

アフリカの色ノコ、サバゲノコギリです。アフリカにはサバゲ以外にもウムハンギやミラビリス、フェバーなど様々なノコがいますが、 一般に浸透しているノコではサバゲノコギリが一番メジャーかもしれません。

飼育はとても容易な種で、マット、菌糸どちらでも大丈夫です。今回は大型を狙ってElement800 で羽化させました。 結果的にはギネスには及ばないかもしれませんが、まずまずのサイズで羽化してくれました。この個体は横幅があり、 いかにも菌糸で栄養たっぷりに育て上げたのが分かるかのような体格をしております。

このサバゲノコギリ、前回での日記でも書きましたが、産卵の際で一番注意するのはペアリングです。とにかく♂の気性が荒く、 ♀殺しをすることで有名です。(以下前回の重複文章も混じっていますが御了承下さいませ)

ペアリングの際には十分な熟成と♀が逃げ込める環境をつくってセットする必要があります。

ペアリングさえ上手くいけば産卵は容易です。

あまり多産な種ではありませんが、それでもしっかりと産んでくれます。

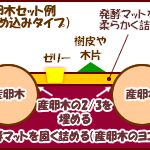

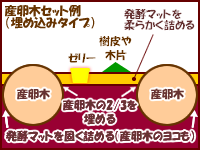

産卵はどちらかというと材に産むタイプです。固く詰めたマットにも産む事もありますが、私の場合はほぼ材に産ませます。 セット方法は以下のような感じです。

【産卵にオススメのマット】くわMat、完熟Mat +コナラ材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースM (W305×D195×H232)程度

【産卵管理温度】20~25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです

この様な感じでセットすればOKです。

本当にキレイなノコギリですので、まだ飼育していない方は是非オススメ致します。(^^)

使用したアイテム

生体棚の整理整頓をしていたら、何気に奥の方で動羽化している個体がいました。今日はメタリフェルホソアカの羽化報告です。

【飼育種】

和名:メタリフェルホソアカクワガタ

学名:Cyclommatus metallifer

産地:スラウェシ産

累代:WF1

【羽化体長】♂85mm 80mm

【使用したエサ】完熟Mat

【使用した容器】600広口ビン~PP1100ccの空ボトルを使用

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】20~23℃前後

【羽化までにかかった時間】初令投入して約9ヶ月

皆様ご存知メタリフェルホソアカクワガタです。

大顎が伸びるこの種、なかなか人気が高い種でもあります。

飼育自体は非常に容易です。

今回は割り出した初令幼虫をまず広口600ビンに入れて約5ヶ月ほど管理。

その後羽化の事も考えて♂はPP1100ccの空ボトルに投入しました。今回使用したマットは完熟Matのみ。

管理温度は大型を狙って低温で管理しました。サイズ的にはギネスには及びませんが、このサイズになると結構迫力があります。

2本目のPP1100で管理した際は、最後の蛹化時にボトルを横に倒しました。その際、ボトルの上面(ふたぎりぎり)

までマットを追加投入し、隙間をなくしました。こちらの推測どおり横長に蛹室を作ってくれてそのまま蛹化~羽化。

長い体長でも問題なく羽化出来ました。

顎の長さとボディがアンバランスなメタリフェル、他のクワガタとはまた違った味がありなかなか格好よい種です。

皆さんも機会がありましたら是非一度ブリードしてみて下さい。格好よいですよ。(^^)

使用したアイテム

最近寒いですね~。いよいよクワカブもシーズンインしようとしているこの時期にこの気温は異常です。温度管理が難しい時期ですね。

さて今日は久しぶりの登場になります。ギラファノコギリ(ケイスケイ)の羽化報告です。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa keisukei

【羽化体長】♂113mm

【使用したエサ】菌糸ビン:Element1100~Element1400

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約9ヶ月(合計約11ヶ月)

過去にも何度も登場している定番のギラファ(ケイスケイ)ですが、このクラスまで大きくなる種はやはり迫力満点です。

飼育は非常に容易な種です。今回もElement1100~Element1400

の菌糸ビン2本で羽化してくれました。1本目のElement1100

をほぼ8~9割方食べつくして2本目に交換。2本目のElement1400も8割方は食していました。

その頃に食した土化した食痕の所で蛹化。蛹室はいつものように斜めに形成されており、相変わらず狭そうな感じが見られましたが、無事羽化。

113mmとまずまずの結果でした。

この位のサイズになるとケイスケイの特徴がよく表れていますね。ムシキング全盛期に大人気を誇ったギラファノコギリ、

子供達の中では今でも安定した人気を誇ります。今年の夏も活躍かな・・・。(^^)

使用したアイテム

今日はインド産のパリーノコギリクワガタのご紹介です。

【飼育種】

和名:パリーノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus parryi

【産地】インド

【累代】CB

【羽化体長】♂35mm、♀21mm

【使用したエサ】きのこMat

【使用した容器】500cc程度のブロー容器

【えさ交換回数】

♂途中1回(合計2本使用)

♀途中1回(合計2本使用)

【設定温度】21~22℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂:2令投入して合計約7ヶ月

♀:2令投入して合計約6ヶ月

ちょっとマイナーな種かもしれません。インド産の小型ノコギリ、パリーノコギリクワガタです。当園では初登場ですが、

スペンスノコギリに酷似します。

産地がインドということもあり少し温度低めで管理しましたが、飼育は非常に容易です。今回きのこMatでの飼育でしたが、

無事問題なく羽化してくれました。水分量も普通量、マットの詰め方も超硬詰めではなく「トントン」といった感じです。

とても小型ですが、こういった種もなかなか味があっていいものですね。(^^)

使用したアイテム

先日、月夜野きのこ園を訪問されたお客様から嬉しいプレゼントを頂きました。(^^)/

「みんなのクワガタ・カブトみせてください!」のコーナーでもご投稿頂いている「群馬県 穂乃香ちゃん 陸人くん(2010/4/2投稿)」

のご家族です。

何を頂いたかというと・・・・ジャーン!このような素敵なものを頂いちゃいました!

オオクワガタ餌皿です。凄いでしょ。内歯の段差といい、重量感といい、本当にとてもよく出来ています。

で、何か虫に食してもらいたくてアマミノコギリくんに登場してもらいました。

アマノコくん、緊張してか、威嚇なのか、今はじっと静止していますが、きっと誰もいなくなったらガッツいて食べるのでしょうね。(^^)

本当にとても素敵な餌皿でした。

嬉しくて何枚も画像撮っちゃいました。(^^)

穂乃香ちゃん 陸人くんご家族の皆さん、本当にありがとう御座いました。大事に使用させてもらいますね。今後とも月夜野きのこ園&当日記&

shihoを宜しくお願い致しまーす!m(_ _)m

使用したアイテム

最近のコメント