Shihoの群馬訪問記 その⑦です。

2016年度の群馬訪問記も今回でラストになります。

今回の群馬訪問の目玉でもあった「世界のクワガタ・カブト大集合」のイベントも無事終了し、後は宮崎に帰るだけになりました。

まだその前に数日時間があったので、最後に群馬でバナナトラップ採集をしかけてみる事にしました。

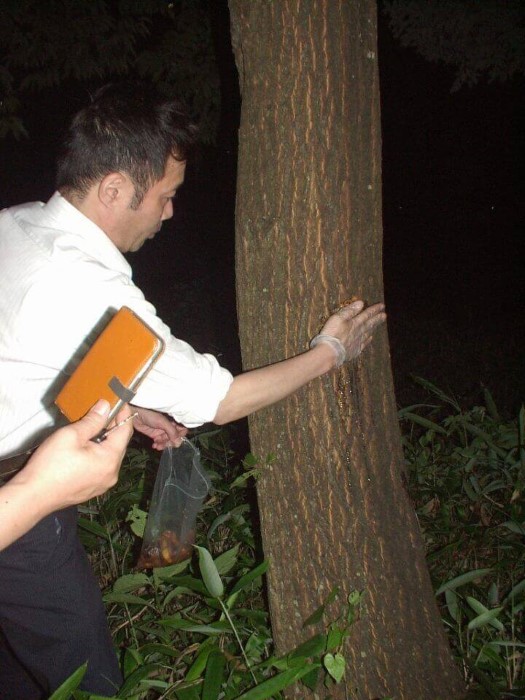

同行するのは、先日の群馬採集でもご一緒した面々。社長:金子氏と、月虫:松井氏です。

バナナトラップは月虫:松井氏が事前に用意してくれていました。

松井氏ありがとうございますっ!!

早速、バナナトラップを仕掛ける場所に行ってまいりました。

仕掛けるのはこのクヌギの木。

このクヌギの木ではミヤマクワガタが良く採れます。

なぜか一度に5♀採れる事が多いので、月夜野きのこ園スタッフの間では通称「5♀(ゴメス)の木」と呼ばれてます。

トラップを仕掛ける月虫:松井氏(左)と社長:金子氏(右)

発酵したバナナを木にたっぷりと塗り付けます。

そして、また移動・・・・

次は昨年も仕掛けた事のある木です。

バナナトラップの職人、松井氏がたっぷりと、丁寧に塗り付けます。

何の木かは分かりませんが、クヌギやコナラの木ではなく、普通ではクワガタ、カブトムシは集まらない木です。

塗り付け完了!

昨年はこの木にカブト♀とミヤマクワガタ♀が来ていました。今年も期待は高まります!

そして、次に移動・・・。

こちらも昨年塗り付けた木。

この木はコナラです。

更に移動・・・。

ここでも塗り付ける松井氏。

この木は初挑戦の木です。

木の種類は不明。

塗り付け完了!

自分の仕事に納得のご様子の松井氏。

このような感じで、合計4か所にバナナトラップを仕掛けました。

次の日の早朝に確認に行きます。

・

・

・

・

・

そして早朝、

早速トラップを見て回ります。

が、

通称「5♀の木」不発!

次に塗った不明種の木も不発!

(画像が無くてスミマセン)

そして、

コナラの木、不発!

そして最後の

最後に塗った木も不発・・・・。

何と、全敗!!!

何も付いていませんでした。

昨年は、少なかったもののカナブンやカブト♀、ミヤマ♀などが集まっていたのに・・・。

塗った木に近づいてみても、ツンとした鼻をつく甘酸っぱい発酵臭はせず、バナナの腐ったような悪臭のみ。

やはりまたバナナの発酵が足りなかったのかなぁ・・・。考えられるとすればそこにつきると思いました。

今回のバナナトラップは見事に惨敗!!という結果に・・・。

私も宮崎に帰る日が来て、群馬での採集はタイムアウトとなりました。

そして私は宮崎に帰省。

久しぶりの故郷でゆっくりしていると、、月夜野きのこ園から画像が送られて来ました。

そこには、

なんとっ!!

なんとっ!!

なんとっ!!

なんとぉっつ!!!

バナナトラップに集まる沢山のカブトムシの姿がありました!

カブトムシ♂6頭

カブトムシ♀9頭

合計15頭

合計15頭の大収穫です!!

実は私が知らない内に、月虫:松井氏がリベンジを狙って、再度バナナトラップを設置に行ったらしいです。

今度はぶつ切りに発酵させたバナナをネットに入れて設置する松井氏。

5♀の木をはじめ、新しい場所など複数仕掛けた所、全くの新しい場所で、その成果が実りました!

この吊るしている木は桜の木です。

通常桜の木にはカブトムシは集まらないので、このバナナトラップを目がけて集まってきたことになります。

素晴らしい成果です!!

やりましたね!松井氏!

あ~せっかくなら、その場にいたかった!!

実際の様子を見れなかったのが残念ですが、見事リベンジを果たした松井氏の執念と根性、そしてバナナトラップにかける思いに、ただただ拍手です。

来年訪れた際は、私もこの場所に仕掛けて楽しみたいと思います。

え~、このような感じで私:Shihoの群馬訪問記2016は終了となりました。

約1週間の滞在でしたが、終わってみればあっという間。もっと皆と一緒に野外採集などを楽しみたかったです。

次の飼育日記からはまた宮崎での野外採集報告や飼育情報などをご紹介していきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

Shihoの群馬訪問記 その⑥です。

長らくお待たせしまして申し訳ございませんでした。

今回はいよいよ「世界のクワガタ・カブト大集合」イベントの会場の様子などをご紹介していきたいと思います。

開場前の様子。

既に長蛇の列が出来ていました。

ご来場ありがとうございます!!

さぁ、開場です!

一気にお客様がなだれ込み、一番のお目当ての「虫くじ」に行列が出来ました。

虫くじのあたり賞当選です!

素晴らしい笑顔です。

おめでとうございます!

ヘラクレスオオカブトとのふれあいコーナーも人気です。

ヘラクレスの大きな幼虫にも興味津々!

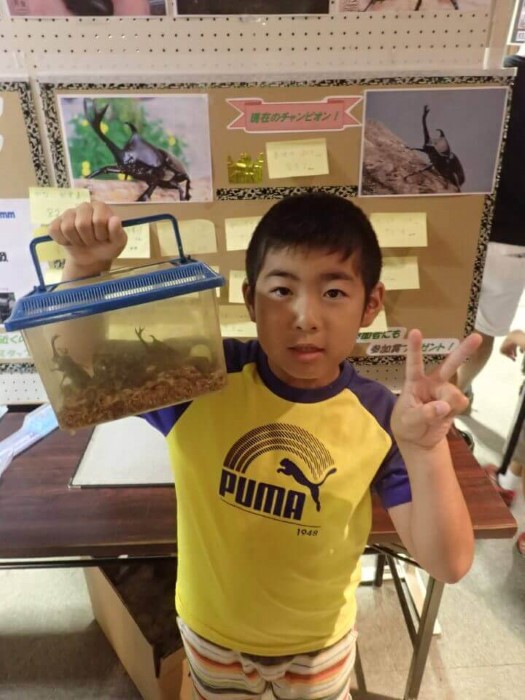

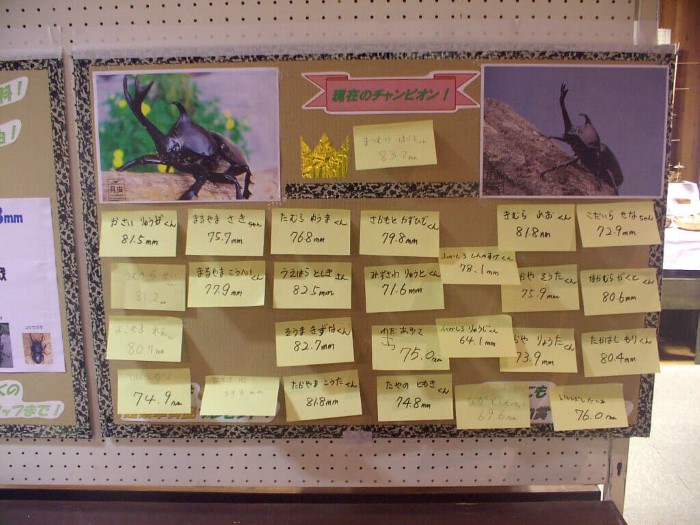

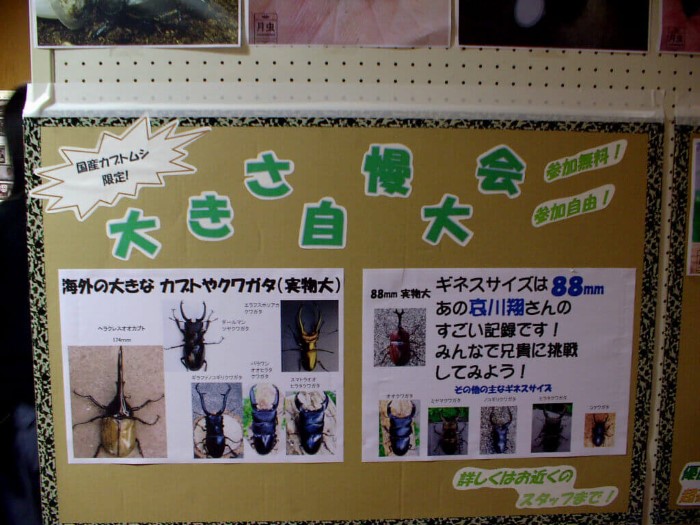

こちらは国産カブトムシ大きさ大会。

ご自慢のカブトムシ持参で挑戦者続出!

沢山のご参加ありがとうございます!

出ました!!一等賞!!

ヘラクレスオオカブト大当たりです!

おめでとうございます!

7/23(土)に私:Shihoが行ったイベントの様子。

今回は先日群馬で行った野外採集の様子の動画と、野外採集の方法、そして野外採集で捕まえた♀の産卵の方法などのお話しをさせて頂きました。

上映した動画は以下のものです。

宜しければご覧頂ければ幸いです。

教室終了後には群馬で採集したクワガタ達とのふれあいコーナーを行いました。

やはり子供達は直接見て、触れるのが大好きですね。昨年もこのコーナーを設けましたが、今年も盛り上がり度は一番です。子供パワーに圧倒されました。

翌7/24(日)には、大人気!キレイな虫のお姉さん、カブトムシゆかりさんの昆虫教室が行われました。

さすが、ゆかりさん。卓越したトーク力で、場を盛り上げます。さすがでございます。

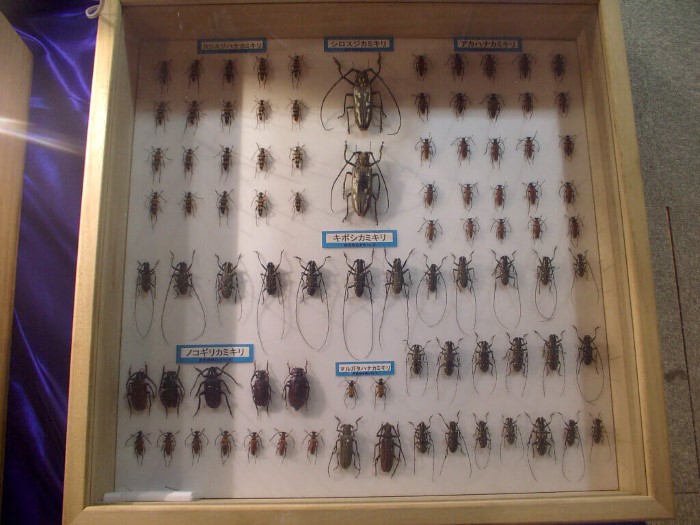

イベント終了間近、スペースが出来たので、急きょ標本展を行いました。

日本のクワガタシリーズ

世界のクワガタシリーズ 1

世界のクワガタシリーズ 2

世界のクワガタシリーズ3

世界のミヤマクワガタシリーズ

世界のカミキリムシシリーズ

急きょ行った企画でしたが、これがなかなか好評で、お客様もじっくりと見て頂けれたようでした。良かったです。

イベント終了後にカブトムシゆかりさん、サラダパークもりの館、館長さん、そして月夜野きのこ園スタッフ一同で記念撮影をさせて頂きました。

皆様お疲れ様でした。

2016年 「世界のクワガタ・カブト大集合」イベント如何でしたか?

2日に渡って行われましたが、予想以上の来場数にスタッフも大忙しでした。

また入場にお時間がかかった方、お目当ての商品が品切れになりご迷惑をおかけした方々も多数いらっしゃったと思います。この場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。本当にスミマセンでした。

来年度の開催にはこういった点も考慮して少しでも改善していければ良いかと思っております。

私も色んな方とお話が出来て楽しかったです。

長野県からイベントのチラシを見ていらしてくれたTさん。ミヤマクワガタ採集にかける情熱とエピソードを熱く語ってくれました。

またその他にも、昨年も来て頂き、今年もまた一緒に写真を撮って下さいとおっしゃって下さったお客様、いつも本当にありがとうございます!

それから滋賀県や青森県などの遠方より来てくれた方など、はるばるご来場頂き本当にありがとうございました。

その他大勢の来場された皆様方、深くお礼を申し上げます。おかげ様で大成功で終えることが出来たと思います。

また来年度も開催することと思いますので、どうぞその時はまたよろしくおねがい申しげます。

本当にありがとうございました!

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

Shihoの群馬訪問記 その⑤です。

今回は私が群馬に来た最大の目的。

「世界のクワガタ カブトムシ大集合」のイベントの様子をご紹介します。まずはその準備編の紹介です。

7月23日(土)7月24日(日)に群馬県沼田市にある サラダパークぬまたにて開催されます。

今回のイベント会場となる、サラダパークぬまた。

AM7:30 会場準備の為、月夜野きのこ園スタッフが集まります。

サラダパークぬまたの他の施設。販売所やレストランなども並びます。

広場ではこの土日に渡り、犬のフリスビー投げのコンテスト?みたいな大会が行われていました。

さぁ会場準備開始です。

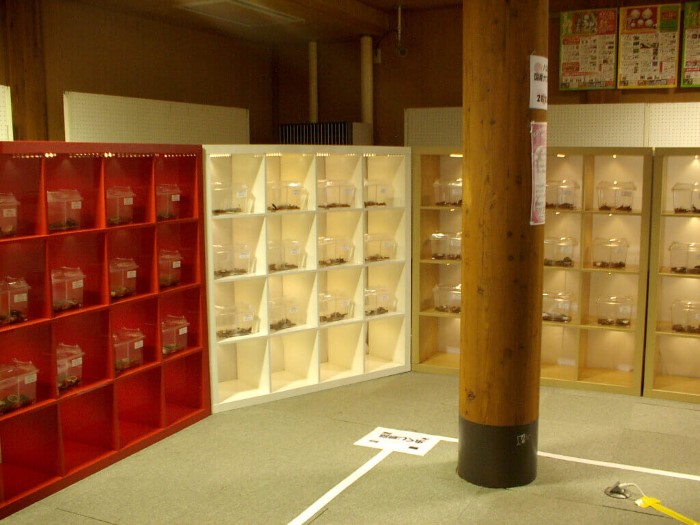

既に月夜野きのこ園スタッフにより前準備されていた棚に当日持ち込まれた昆虫達を入れ、並べていきます。

う~ん、キレイに並びました。

いい感じです。

魅力的な昆虫達がいっぱいです。

こちらは展示販売用の「ローゼンベルグオウゴンオニクワガタ」

展示販売用の「ヘラクレス リッキー」

数ある展示販売品の中でも私が一番気になったクワガタ、「スマトラオオヒラタクワガタ」です。

これは格好良いっつ!!

真剣に私が欲しいくらいです。(正直ちょっと悩みました)

こんなに大きいっつ!!

迫力満点です!!

会場の中央には「虫くじ」の当たり賞である虫達が展示されました。

虫くじの「当たり」賞 のギラファノコギリクワガタ

虫くじの「当たり」賞のマンディブラリスフタマタクワガタ

こちらも「当たり」賞 エラフスホソアカクワガタ

「当たり賞」のコーカサスオオカブトムシ

そして1等賞 ヘラクレスオオカブトムシ

豪華な「当たり賞」がいっぱいです。

こちらが虫くじのコーナー

1回500円の虫くじはハズレなし。

当たり賞が出なくても上記のいずれかのクワガタが貰えます。

えっ??

ハズレでオオクワガタなんて凄くないですか?

虫くじの最後の1本を引いてくれた方には、なんと無条件で「ラストワン賞」としてセアカフタマタクワガタをプレゼント。

この格好良いセアカフタマクワガタがラストワン賞

その他のコーナーは、

ヘラクレスオオカブトとふれあいコーナー。

世界最大のヘラクレスオオカブトムシと直接触れ合うことが出来ます。

写真撮影も、もちろんOK!

国産カブトムシの大きさコンテスト!

自慢の国産カブトムシを持ち込み、その場で測定!

優勝者には豪華プレゼントもあり。

勿論参加賞もあります。

実際の産卵セットの様子と、菌糸ビンに入れた幼虫飼育の様子の公開

販売用の用品も多数持ってきました。

産卵や幼虫飼育用のマット、菌糸ビン、飼育ケースもあります。

クワガタぐんまちゃんのキーホルダーや書籍の数々。

今回昆虫教室のイベントを行ってくれるカブトムシゆかりさんの本も販売しています。

このような感じで着々と準備も出来、後は開場を待つばかりとなりました。

次回は開場の様子、イベントの様子等をご紹介していきたいと思っています。

使用したアイテム

Shihoの群馬訪問記 その④です。

「世界のクワガタ・カブト大集合」のイベントまで後2日。

ここらで今年も行ってきました。

待望の群馬県、野外採集です。

今回は群馬県での野外採集の様子をご紹介したいと思います。

私の他、社長:金子氏と月虫:松井氏と一緒での採集です。

・

・

・

・

早速詳細をお伝えしたいのですが、申し訳ございません。採集に行く際、デジカメを忘れてしまうという大ポカをやってしまいました。なので、採集時の画像がご紹介出来ません。

同行した社長:金子氏が動画で撮影していたものはあります。「月虫チャンネル」でその動画を公開していますので、どんな雰囲気で採集してきたかを知りたい方はそちらをご覧頂ければ幸いです。

採集を終え、会社に戻り、デジカメを探し、採集してきた虫を撮影してみました。

では紹介したいと思います。

ミヤマクワガタ♂65mm

一番最初に採れた個体です。

擦れも少なく良個体です。

ミヤマクワガタ♂66mm

こちららもなかなかの大型個体。

ノコギリクワガタ♂64mm

今回採れた中では最大のノコギリクワガタ♂でした。

ミヤマクワガタ♀

ミヤマの♀はとても多く、今回の採集数の中で最大でした。群馬はミヤマ♀が多い?

アオカナブン♂

カナブンではなく、アオカナブンです。全部で3頭程採れましたが、全てアオカナブンでした。やはりこの辺りは少し標高がある為、アオカナブンが生息し易いのではないかと思いました。

スジクワガタ♂

このみなかみでは良くスジクワガタに出逢います。個体数はコクワガタより多いくらいではないでしょうか?

スジクワガタ♀

スジクワ特有の縦筋がはっきりと表れています。

ミヤマクワガタ♂67.5mm

最初に落ちて来た時は70mmあると思った個体。でも会社に戻って計測していると67.5mmという結果が・・。

採集時は興奮もあってより大きく見えるものでした。

でもがっしりとしていて良い型ですよ。

コクワガタ♂

ここ群馬県みなかみでは個体数が少ないのか、スジクワガタよりも数を見かけませんでした。

コナラの樹皮裏に潜んでいたやつと木から落ちて来たのが数頭ほど。

コクワガタ♀

この個体は樹皮裏に潜んでいたなかなか大きめのコクワガタ♀個体です。

シロスジカミキリ

社長:金子氏お気に入りのシロスジカミキリ。

とにかくデカいっ!!

凶暴そうな面構え

挟まれたら大ケガしそうです。

センチコガネ

私が好きなセンチコガネにも出逢いました。

この虫は通常動物の糞に集まる糞虫なのですが、見つけた時は何とクヌギの木にくっついていました。

体の色艶と、頭循の形が円に近い事から、オオセンチコガネではなく、おそらくセンチコガネの方でしょう(間違っていたらゴメンなさい)

このような感じで群馬県での採集を楽しみました!

群馬県での採集のクワガタ達

採れた種類は、

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

の計4種

合計65頭 という結果でした。

群馬県での採集、如何でしたか?

ミヤマクワガタを中心になかなかの数を採集することが出来ました。

社長:金子氏や月虫:松井氏と一緒に群馬の山を満喫出来てとても満足しています。

ただデジカメを携帯するのを忘れてしまい、採集の様子などをお伝え出来ずに結果のみの画像になってしまい大変申し訳ございませんでした。

上記でもご紹介しましたが、「月虫チャンネル」の方では動画で採集風景を撮影していますので、そちらでお楽しみいただければと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

Shihoの群馬訪問記 その③です。

今回は先日ご紹介した「ぐんま昆虫の森」のお話しの続きです。

ぐんま昆虫の森には園内に沢山の広葉樹の木々が生えています。

自然がいっぱいの散歩道

クワガタ、カブトムシが集まるクヌギの木も沢山生えています。

まさにクワガタ採集好きにはたまらない環境です。

そして、木を傷付けないように、蹴らずにそっと手でゆすってみると、

ヤバいです。最初にゆすった木から早速ポトリと落下。

ノコギリクワガタの中歯♂個体。

こちらのクヌギの木からも、

ノコギリクワガタ♂大歯型個体が落ちて来ました。

ほんの1~2本ゆすっただけで、こんなにも簡単にクワガタが見つかるとは。

「ぐんま昆虫の森」恐るべしです。

全ての木を本気で採集したらいったいどれ位のクワガタが採れるんだろう。

採集好きの私はついついそんなことばかり思ってしまいました。

ゆすって落ちて来たノコギリクワガタ達は勿論リリース。落ちて来た木の幹にくっつけてあげました。

そして、観察コーナーがあるということなので、そちらに向かいました。

こちらが観察コーナーの対象木のひとつ。

近づくと樹液の臭いが凄くしました。

カナブンが樹皮裏に入り込んでいます。

この木の下をふと見ると、

おそらく鳥にやられたのでしょう。

無残な姿のカブトムシがいました。

このカブトムシ、ゆっくりとですが、まだ動いていました。ほんの数分前にやられたようです。

周りをよく見ると、あちこちにカブトムシの死骸がありました。全て鳥にやられたような死骸です。

元気な個体もいました。

樹液を舐めお食事中です。

こちらはまた別のカブトムシ♂。

一生懸命樹液を舐めています。

下の方では、鳥にやられたカブトムシの♀が必死に生きようとしていました。

可愛そうですが、これが自然界の厳しさです。

最後に数多くの種類の蝶が放し飼いになってるドームの中へ

沢山の種類の蝶がいます。

オオムラサキもいたので、何度も撮影したのですが、なかなか動きが早くて、結果撮影出来ませんでした。

今回「ぐんま昆虫の森」に連れて行ってくれた月夜野きのこ園社長の金子氏。

なぜか蝶に大人気。

次々と頭に止まって来ます。

このような感じで、「ぐんま昆虫の森」を楽しみました。

あんなに沢山のクワガタ、カブトムシが園内に普通に沢山生息していることには驚きました。

園内の自然が豊かで、生態のサイクルがしっかりと回っているのでしょうね。素晴らしいです!

また時間が出来たら、ゆっくりと来てみたい、そう思わせる場所となりました。

使用したアイテム

Shihoの群馬訪問記 その②です。

イベントの内容の打ち合わせもほぼ終わり、かねてから行ってみたかった「ぐんま昆虫の森」に行ってきました。

この「ぐんま昆虫の森」には月夜野きのこ園経営の「ミュージアムショップ」というお店があるんです。

今回はその「ミュージアムショップ」を紹介してみたいと思います。

ミュージアムショップのカウンター

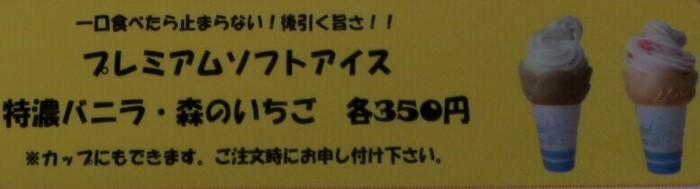

飲み物を中心に軽食やソフトクリームもあります。

美味しかったのが、このソフトアイス。

バニラを食べましたが、濃厚でまろやか、美味しかったです!

ミュージアムショップ、軽食のお店かと思いきや、単なる軽食のお店だけじゃありません!

反対側には昆虫のグッズがズラリと!!

とにかく昆虫グッズの種類が半端なく多く、初めて見るものも多くとてもワクワクしました。

気になったグッズをちょっと紹介してみたいと思います。

クワカブのぬいぐるみやおもちゃ

並べてみました!

特大バージョンも!

こちらはハンドタオル。

虫の種類も色々あります。

蝶のグッズが沢山!

蝶のバッジ。

一番下のオオムラサキの幼虫のキーチェーンが可愛いかった!

クワガタとカブトムシのアイストレー

水やジュースを入れてクワガタ型やカブトムシ型の氷やアイスを作るトレーです。

キーホルダーやクワガタぐんまちゃん。

標本箱や昆虫の書籍。月夜野の昆虫ゼリーもあります!

本も色々。帽子にお菓子。

この帽子格好良いです。

お菓子もある。チョコレートパイかな?

いいですね~、カイコシリーズ!

初めて見ましたが、このマニアックさが良いですわ。

これお菓子なんですよ~。

とてもリアル。チョコレート菓子だそうです。

リアルな外国産カブトムシ系フィギュア

外国産クワガタ系フィギュア

川魚のフィギュアとは・・・。

渋いですね~。

数ある中から私が一番気に入ったのが、このヤモリのぬいぐるみ。

これは可愛い!!

ヤモリというのがまた良い!!

そして、

このミュージアムショップの運営を任されているお二人を紹介させて頂きたいと思います。

飯塚倫代(みちよ)さん(左)

飯塚明子(あきこ)さん(右)

何とお二人はご姉妹だそうです。

軽食の調理は勿論、このミュージアムショップに置いている様々なグッズも飯塚さん自ら選別されているとのこと。

マニア心をくすぐるグッズのチョイスはかなりのものがあると感じました。センスが良いのひと言に尽きます!

いやぁ、昆虫グッズにソフトアイス、たっぷりと堪能させて頂きました。

飯塚さん、本当にお世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。

また次回群馬に来た時も是非寄らせて頂きたいと思います。ありがとうごございました。

なお「ミュージアムショップ」の最新情報は、「ミュージアムショップのスタッフブログ」からご覧頂けます。

使用したアイテム

先日、2016年7月23日(土)・24日(日)の2日間にわたり、群馬県沼田市のサラダパークぬまたにて「世界のクワガタカブト大集合!」が開催されました。

7月23日(土)には私、Shihoも恐縮ながら、飼育教室をやらせて頂きました。

本日の日記より数回に渡り、群馬であった出来事を書いてみたいと思います。

今回、イベントに先がけて少し早目の7月20日より私:Shihoも在住している宮崎県を離れ、群馬県に向かいました。

私の地元の宮崎ブーゲンビリア空港

まずは東京羽田空港へ向かいます。

今回お世話になる飛行機。

さぁ出発です。

約1時間20分程度の空の旅です。

雲の下に山が見えます。

なかなか深い山ですね、虫が沢山いそうだなぁ・・・。

窓から見下ろしながらそんなことを考えている内に東京羽田空港に到着。

その後、モノレール、

新幹線などを乗り継いで、

月夜野きのこ園がある上毛高原に到着。

16時頃、約1年ぶりに月夜野きのこ園に到着です。

事務所内でもくもくと仕事をこなすスタッフ:本田氏(左)、御園生氏(右)。

毎年この時期は通常の業務とイベントの準備で大忙しなんです。

スタッフ達と色々な話をして、既に18:30になっていました。

訪問初日ということもあり、本日はこれにて終了となりました。

今回お世話になるお宿。

ほぼ1週間お世話になります。

今後はイベントの打ち合わせや、行きたかった昆虫の森訪問などスケジュールがぎっしり詰まっています。そしてその間に群馬県でのクワガタ採集を行いました。

長くなってしまいましたので、またこの続きは次回ご紹介したいと思います。

使用したアイテム

(有)月夜野きのこ園では、2016年7月23日(土)・24日(日)の2日間にわたり、群馬県沼田市のサラダパークぬまたにて「世界のクワガタカブト大集合!」を開催致します。

昨年に引き続き、私:Shiho も参加させて頂くこととなりました。

【2015年度開催時の様子】

楽しいイベントや、虫くじ、世界の様々なクワガタ、カブトムシが大集合です。

私も少し早目の7月20日より九州を離れ、群馬入りします。

群馬でもイベントまでの数日、時間があれば野外採集をしてみたいと思っています。

今週の土日は是非ご家族一緒にご来場下さいませ。

その時お会い致しましょう。

皆様のお越しをお待ちしております。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

2016年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第16回目のご報告です。

AM8:30

気温 :25℃

天気: 晴れ時々曇り

主に一つの種にターゲットを絞って採集する、ターゲット採集もいよいよクワガタでは、ラスト種。

今回のターゲットは、

ミヤマクワガタ

です。

ミヤマクワガタの採集ポイントに到着。

ここは少し標高が高く400m位はあると思います。

ミヤマクワガタ

漢字で「深山」と書いてミヤマと呼びます。

その名の通り、ある程度標高のある深い山に生息するクワガタです。

ミヤマクワガタの採集方法は、主に

①ルッキング採集

②蹴り採集

この流れです。

木をルッキングで探し、見つかれば、長網で直接GET、見つからなければ最後には蹴って落とす。至ってシンプルな採集方法です。

この辺りにはミヤマが良く付くハルニレの木があります。

木を片っ端から見て、蹴って行きます。

こちらの細いハルニレの枝では、

樹液を舐める♀に小型の♂が寄り添っています。

何とも良い光景です。

ここは邪魔しないでスルーします。

ここからは、ハイライトで、

ミヤマクワガタ♂65mm

今地上に出て来たかのような美個体!

ミヤマクワガタ♂54mm

ミヤマクワガタ♂73mm

来ました!!

ミヤマクワガタの♂70mmUP!

今シーズン最大サイズの

73.3mm(後程計測)

という大型サイズ!!

素晴らしくキレイな個体です。

ミヤマクワガタ♂52mm

ミヤマクワガタ♂69mm

正確には、

♂69.7mm(後程計測)

♂70mmにあともう少しでした。

ミヤマクワガタ♂63mm

ミヤマクワガタ♀40mm

この♀は特大サイズです!

ミヤマクワガタ♂50mm

ミヤマクワガタ♂72mm

来ました、70mmUP2頭目!

正確には、

♂72.4mm(後程計測)

この時点で今回2頭目の70mmオーバー個体です。

面白いようにミヤマが採れます。

しかしミヤマ以上に採れたのが、

ノコギリクワガタ♂70mm

こちらも来ました!

ノコギリクワガタ♂70mmUP個体。

正確には、

♂70.7mm(後程計測)

素晴らしい個体です。

ノコギリクワガタ♂66mm

ノコギリクワガタもミヤマと同じくらい落ちて来ました!しかも大型が多い!

コクワガタ♂44mm

時にはコクワガタも落ちて来ました。

いつも必ず落ちて来るハルニレの木、

待ち構えながら、蹴ってみると、

バキバキッ!バサッ!!

枝に当たりながらかなり大きめの個体が落ちて来ました!

拾い上げてみると、

ちょっ、超デカいっ!!

こっ、これは特大サイズです!

これはもしかすると昨年(2015年)採集した♂77.5mmを越えたかもしれません??

この時は正直そう思いました!

家に帰って、早速測定!

いつものように、対比画像を撮影する為に、30cm定規を隣りに当てます。

この時点で76mmは確実に越えていそうです。期待が高まります!

両アゴをきっちりと揃えて伸ばし、最大値を電子ノギスで計測してみると、

76.9mm

お、おしい・・・。

電子ノギスで何度計り直しても♂77mmにも後0.1mm届きません。

落ちて来て拾い上げた時には♂77mm越え確実と思ったのですが・・・。

思い込みとは恐ろしいものです。

しかし♂76.9mmでも特大サイズには間違いありません。出逢ってくれたことに本当に感謝感謝です!!

こんな感じで、3時間程採集しました。

管理用ルアーケースもいっぱいです。

60~70mm前半の大型ミヤマ♂達

50~60前半の小~中型ミヤマ♂達

60mm前~後半のノコギリ♂達

今回の結果は

種類

ミヤマクワガタ 21頭

ノコギリクワガタ 22頭

コクワガタ 3頭

合計頭数

47頭

という結果でした。

第16回目の野外採集(昆虫採集)、如何でしたか?

今回のターゲットはミヤマクワガタ。

結果的にはノコギリの方が多く採れてしまいましたが、それでもミヤマクワガタもほぼ同等の数を採る事が出来ました。

また今回は特大サイズの♂76.9mmの個体を含めた♂70mmUPのミヤマが合計3頭。60後半の個体も複数頭と、大型個体がなかなか多く採れました。

とりあえず恐縮ですが、

ミヤマクワガタ祭り成功

とさせて頂きたいと思います。

また次回、どんな虫達に出逢えるか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2016年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第15回目のご報告です。

今回も一つの種を主に狙った採集をやってみたいと思います。

今回のターゲット種は、暖かい場所に生息する大型の黒系クワガタ、

そうです。

ヒラタクワガタ

です。

そのヒラタクワガタをターゲットに採集してみたいと思います。

※何度かブログ上でも書いているので、既にご存知だとは思いますが、私が採集活動をしている地域は九州です。

ヒラタクワガタは暖かい気候を好みますので、関東より北の地域では上に上がるほど見かけにくくなります事をご了承下さいますようお願い申し上げます※

AM6:20

気温: 22℃

天気 :曇り

今回は相当数の採集ポイントを回る必要性、かなりの時間がかかると思い、覚悟を決めて早朝より出動しました。まだ薄暗く少し肌寒さを感じます。

最初の採集ポイントに到着。

こちらのハルニレの木では、

薄暗い方が活動が活発なヒラタクワガタがお出迎え。

この場所は木の陰で暗かったので、フラッシュ撮影でパチリ!

ヒラタクワガタ♂52mm

少しケンカ傷がある♂でしたが、元気いっぱいです。

こちらはクヌギの木、

こちらのクヌギの樹皮裏に何か入っています。

取り出して見ると、

おおっ、なかなかの大型個体です!

ヒラタクワガタ♂67mm

背中に少しシワはあるものの、とてもキレイな個体です。

サイズも♂67mmと十分に大型サイズ。

今シーズンでは先日の♂69mmに次ぐ、2番目の大きさ!

こちらのハルニレの木、

この木には地面スレスレに大きめのウロ(穴)があります。

この中からは、

これも立派な個体です!

ヒラタクワガタ♂65mm

先ほどの♂67mmよりは小さいものの十分な大型サイズ!

それと、もう一頭、

ヒラタクワガタの♀も一緒に入っていました。

ヒラタクワガタ♀30mm程度

こちらのハルニレのウロ(穴)、

やはり何かいます。

取り出して見ると、

ヒラタクワガタ♂65mm

連続の♂65mm個体です。

上記の♂65mmをGETした後、木を蹴ってみると、

ヒラタクワガタ♂30mm

上記の小型ヒラタクワガタ♂が落ちて来ました。

ノコギリクワガタ♂65mm

勿論、ヒラタクワガタ以外も採れます。

とても美しいノコギリクワガタです!

それと、もう1頭、

【ドウガネブイブイ】

体長17~25mm程度

北海道~九州に生息

広葉樹の葉を齧る

こちらはドウガネブイブイ。

カナブン達と似ていますが、食性は別。

樹液ではなく、木の葉を食べます。

木を蹴ると、たまに落ちて来ます。

良く見ると、なかなか可愛い虫ですよ。

次に、こちらのハルニレの木、

大きく、深いウロ(穴)です。

こちらの奥からは、

ヒラタクワガタ♂60mm

ギリギリ♂60mmある個体でした。

このような感じで、ヒラタクワガタを狙った採集を6時間させて頂きました。

今回採集したヒラタクワガタの一部

今回出逢った虫達は、

コクワガタ3頭

ヒラタクワガタ16頭

ノコギリクワガタ 7頭

の3種、合計で26頭

第15回目の野外採集(昆虫採集)、如何でしたか?

今回のターゲットはヒラタクワガタ

ブログ上では大型個体採集時のハイライト場面ばかりアップしていますので、簡単に沢山採れているように見えますが、今回の採集はかなり骨が折れました。

採集に要した時間:約6時間

回った採集ポイント:7か所

移動距離:約270キロ程度

ヒラタクワガタの場合、小型~中型程度の個体ならば木の枝状にも潜んでいて蹴り採集でも落ちて来ますが、大型の個体を狙うには、とにかく大きな木のウロ(穴)がある事が第一条件。

しかし、木の大きなウロ(穴)が開いている木はそう数は多くありません。採集ポイント一箇所で、約2~3か所程度。

それゆえ数をこなす必要があり、採集ポイントを走り回る結果となりました。

結果は♂60mmUPが4頭、♂50mmUPも5頭と、まずまずの大型個体達がGET出来ました。

かなり疲れはしましたが、それに見合う結果は出てくれたのではないかと思います。ほっとしました。

とりあえずヒラタクワガタ祭り成功とさせて頂きたいと思います!

では、また次回、どんな虫達に出逢えるのでしょうか?

楽しみにして今回の野外採集記を終了させて頂きたいと思います。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント