今日はギラファノコギリ、ダイスケギラファノコギリの報告です。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa daisukei

累代:CB

【羽化体長】♂106mm、♀53mm

【使用したエサ】

♂:Element1100~Element1400

♀:Element1100~Element1100

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂:2令投入して約9ヶ月(合計約11ヶ月)

♀:2令投入して約7月(合計約9ヶ月)

かつての珍品ダイスケギラファ。

飼育は他のギラファ同様に非常に容易な方で、マット、菌糸どちらでも順調に育ってくれます。今回の個体は菌糸(Elementシリーズ)

を使用しました。サイズ的には♀は50を越えてくれたのでひとまずホッとしましたが、♂は106mm、もう少し伸びて欲しかったのですが、

まぁ合格としましょう。

菌糸の食いの方ですが、♂の方は最初のElement1100を9割方食し~Element1400の方もほぼ6~7割方食して蛹化。

♀の方は最初のElement1100を8割方食し~次のElement1100の方は2割方食した時点で蛹化。

2本目はほとんど捨てビン状態でした。勿論♀の方が♂よりも約2ヶ月程度早く羽化して来ました。

顎先端のギザギザが少なく、身体が全体的に光沢が強いのがダイスケの特徴みたいです。個人的な話になりますが、

昔ダイスケがまだ高価で成虫がとてもではないけど買えなかった頃、ダイスケの幼虫と言われて買いましたが、

羽化してみると全てkeisukeiギラファだった苦い思い出があります。この個体は特徴もしっかり出ているようで安心しました。

次はブリード頑張ります。(^^)/

使用したアイテム

週明け、今週もいってみましょう!

先日の日記に続いてオオヒラタ連発、今日は少し珍しい?サマール島のオオヒラタです。

【飼育種】

和名:サマールオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

産地:フィリピン サマール島産

累代:CB

【羽化体長】♂95mm

【使用したエサ】♂Element1100~Element1100

~Element1400

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計11ヶ月半程度

ご存知かとは思いますが、フィリピンには沢山の島があります。オオヒラタ(Dorcus titanus)は同じ種なのですが、

島ごとに顎の形状などが異なる場合があり、島ごとに名前がついて流通しているのが一般的なようです。

今回のこのサマールオオヒラタもなんとも色んな形が混じりあったような顎形状をしているような感じがします。

とはいえ、飼育の仕方はスマヒラやパラワンなどと同様の方法で全く問題ありません。

ただこのフィリピン系のオオヒラタはかなり大型になります。スマヒラでは90mm後半行けば立派なものですが、

この辺りのオオヒラタは普通に90mm後半行く場合があります。今回ご紹介した個体も最後のElement1400

はほとんど捨てビン状態でした。前のElement1100

をまるまる食し、Element1400

を1/4ほど食した段階で蛹化。先日のスマヒラ同様に最後の菌糸ビン交換の際に少し管理温度を低めの場所に置けば

良かったかなと後で少し後悔しました。

少し顎の太さが細い気もしますが、なかなか迫力がある良個体です。

ここでオオヒラタに関する冬場の注意点をひとつ。

オオヒラタは形から見てオオクワと似ているように思われがちですが、性質は全然違う部分があるようです。オオヒラタ、

特に外国産オオヒラタを日本の冬場に管理する場合は、寒さには注意が必要です。オオヒラタはオオクワほど寒さに強くありません。

日本のオオクワガタの場合、10℃を切っても全然平気で越冬しますが、オオヒラタの場合はかなり弱って来て、

その状態が続けば続くほどかなりのダメージを受けてしまいます。

オオヒラタというと日本のヒラタクワガタも同種なのですが、日本のヒラタクワガタの場合(南西諸島産を除く)、

元々日本に居たせいもありある程度の耐寒性があるみたいです。でもそれでもある程度であり、この事は北日本(関東以北)

などにあまりヒラタクワガタが見かけないことでもその事を物語っているような気がします。

オオクワガタは越冬という言葉は当てはまりそうですが、

オオヒラタには越冬という言葉は当てはまらないと考えた方が無難ではないかと思います。

確かに翌年の春初めに野外で越冬をした国産ヒラタを見かけることがありますが、その個体はどれもツヤは消え、

ボロボロに近いものが多くを占めるような気がします。元気に越冬をしたというよりも、

何とか冬を生き延びたといったような感じさえ見受けられます。

オオヒラタを管理する時はやはりある程度の温度管理をしてあげると虫も快適に過ごせるのではないでしょうか。

まぁこれは外国産のクワカブ全般に言えることなんでしょうけどね・・。(^^)

使用したアイテム

久しぶりの登場、スマトラオオヒラタです。

【飼育種】

和名:スマトラオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

産地:スマトラ島 アチェ産

累代:WF1

【羽化体長】♂92mm

【使用したエサ】♂Element1100

~Element1400

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計8ヶ月半程度

オオヒラタの中、スマトラ産のオオヒラタの中でも人気の高いアチェ産♂の羽化です。今回使用したのはElement1100

~Element1400

の2本。1本目のElement1100

をギリギリ(白い菌糸がほぼなくなるまで)まで食べさせてElement1400

に移行しました。2本目Element1400

自体は2/3ほど食した時点で暴れが始まりその後蛹化。管理温度が25℃と比較的高温立ったため、成長のスピードが速かったです。

2本めに移した時点で少し温度の低い所におけばもう少し引っ張れたかもしれません。

内歯下がりの肉厚個体、オオヒラタは産地によって形状が若干異なりますが、私個人的に総合的にはスマヒラが一番格好よいと思っています。

挟まれたら痛そうですね~。(^^)

使用したアイテム

久々のヘラヘラの登場です。

【ヘラクレス・ヘラクレス♂142mm】

【飼育種】

和名:ヘラクレス・ヘラクレス

学名:Dynastes hercules hercules

【羽化体長】♂142mm

【使用したエサ】完熟Mat のみ

【使用した容器】 クリーンケースS

【えさ交換回数】途中4~5回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約12ヶ月(合計14ヶ月程度)

今回のヘラヘラは完熟Mat のみにて羽化させました。昆虫界を代表する知名度のヘラヘラですので、今更ながら飼育の説明は無用かと思いますが、 ほんの少しだけおさらいを・・。

幼虫飼育はとても容易な種で、弊社のきのこMat 、完熟Mat 、黒土Mat 、くわMatと全てのマットで幼虫飼育が可能です。

産卵は黒土Mat 、完熟Matがオススメです。くわMatでも良く産んでくれますが、次点まで・・・。きのこMat でも産みますが、熟度が甘いせいか上位2種には敵いません。

今回のこのヘラは人工蛹室に移すことなく、クリーンケースS にてそのまま羽化させました。自然に作った蛹室の様子がクリーンケースS の長い部分で上手く作ってくれていましたので、上部を露天掘りするだけでよかったです。

142mmとまだまだ超大型とは呼べませんが、実際に手にとって見ると迫力はまさに王者の風格をしています。(^^)

使用したアイテム

ブリードもの的には少し時期ハズレに羽化してきたケンタウルスオオカブト達の羽化報告です。

【飼育種】

和名:ケンタウルスオオカブト

学名 Augosoma centaurus

産地:アフリカ産

累代:F2

【羽化体長】♂85mm&83mm

【使用したエサ】完熟Mat

【使用した容器】 ♂♀1800ccブロー容器(径137mm×高さ155mm)

【えさ交換回数】途中♂回7回程度

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して約16ヶ月(合計18ヶ月程度)

まいどおなじみ、アフリカの雄、ケンタウルスオオカブトです。今回の個体は完熟Mat で羽化させました。前回紹介した個体はきのこMat で飼育した個体でした。その時の方が若干体長も大型でしたが、完熟Mat 飼育でも角の特徴などはしっかり出て、遜色ない成長だと思います。

アフリカは大型カブト種が少ないですが、このケンタウルス種は光沢、体格共に立派で、しかも非常に飼い易い種です。 是非機会がありましたら飼育してみるのも楽しいですよ。ちなみに産卵も非常に多産で良く産んでくれます。ちなみに参考までにですが、今の段階(F1~F2個体)では、野外もの天然個体達よりも累代ものの方が産卵数は高いようです。

使用したアイテム

今年もいよいよ最終月、12月に入りました。

今回の羽化報告は久しぶりのヘラクレス種の登場です。

【飼育種】

和名:ヘラクレス オキシデンタリス

学名:Dynastes hercules occidentalis

【羽化体長】♂150mm

【使用したエサ】完熟Mat

のみ

【使用した容器】

クリーンケースS

【えさ交換回数】途中4~5回

【設定管理温度】20~22℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約12ヶ月(合計14ヶ月程度)

今回のオキシデンタリスは完熟Mat

のみで羽化させました。 体長も何とか150mm(お尻含めですが)をクリアしてくれてほっとしています。きのこMat

と比べると若干栄養価の面では劣ると思われがちですが、じっくりと育てれば比較的大型は羽化してくれるようです。

前の日記でも書きましたが、産卵には黒土Mat、

完熟Mat

。幼虫飼育にはきのこMat

とうのが今の所ではベストの選択だと思っておりましたが、超大型を目指す必要が無ければ幼虫飼育でも完熟Mat使用で150mmクラスは出るようです。

でもやはり超特大を狙うならばきのこMatの方が向く傾向があるという感触があります。

後は設定温度はやはり少し低め設定にした方が伸びやすくなるみたいです。

またこの個体は

クリーンケースSで飼育しましたが、蛹室はケースの短めの方向に作ってしまった為、人工蛹室で羽化させております。(^^)

使用したアイテム

今日はネブトクワガタの飼育に関する私なりの飼育(shiho流)紹介したいと思います。

私的にはネブト種については以下の様な方法でセットしております。

※今回は国産ネブトクワガタに基づいた飼育方法です※

★産卵方法★

【産卵に使用したマット】黒土Mat

、完熟Mat

【産卵に使用するケース】クリーンケースSS

【産卵管理温度】25℃前後(飼育種に応じて変える)

【水分量(湿度)】多からず少なからずですが、若干多めに

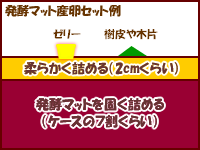

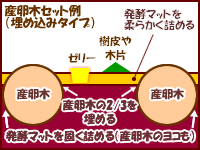

【セット方法】ケース底面を深さ7割位で固く詰める。残りの1割程度はフンワリと。

図示すると以下のような感じになります。

ネブトクワガタはとても熟成したマットに産卵する傾向があります。上記でも述べましたが、弊社のマットでは黒土Mat

や完熟Matがオススメです。

また産卵させるケースの大きさは私的にはクリーンケースS

程度で十分だと思いますが、大型になる外国産のプラティオドンやグランディスネブト等によってはクリーンケースM

の大きさでも良いかもしれません。マットの水分量は少々多湿の方が良いように思います。また産卵の管理温度につきましては、

飼育されるネブトの種によって生息地の環境を考えて設定するのが一番無難だと考えています。

★幼虫飼育方法★

次に幼虫飼育ですが、私は以下の様な感じで育てています。

【使用するエサ】完熟Mat

、黒土Mat

【使用する容器】500cc程度の容器

【設定温度】25℃前後(飼育種に応じて変える)

幼虫飼育については私的には完熟Mat

がオススメです。ついで黒土Mat

。こちらもある程度熟成したマットが無難です。ただ栄養価を高めるために黒土Mat+きのこMat

、完熟Mat

+きのこMatというやり方もアリです。

その場合、基本となるマットは前者の方ですので、対比的には3:1程度が無難といったところでしょうか・・・。

また容器については500cc程度の容量の容器であれば問題ないと思いますが、大型化する外国産は1000cc程度あっても良いと思います。

水分量(マット湿度)は少々多め、設定温度に関しては産卵セット時に述べたのと同じように、飼育する種類によって変える必要があります。

上記のような方法でセットしております。ただいつも記載しておりますが、この方法はあくまでも私(shiho)のやり方ですので、

もっとより良い方法等ありましたら皆様も是非ご紹介下さいませ。(^^)

使用したアイテム

先日の日記のレスにてkiさんより以下のような質問がありました。

今年の七月からノコギリクワガタを飼い始めました。

shihoさん、初めてノコギリの産卵セットを二回組んで結果が二回共「卵二つ、幼虫二匹」しかなく卵は二つ共お星様になってしまいました。多分マットにあまり潜らなかったのでマットかなぁと思ってきのこ園さんのマットを購入しようと思ってますが、どのマットがオススメか教えていただけますか???また、そのマットでそのまま幼虫飼育もしたいです。宜しくお願いします。

ノコギリクワガタ産卵で、私がオススメする当園のマットは、くわマット=完熟マット>黒土マット>きのこマットという感じです。でも国産ノコギリならば、くわマット、完熟マット、黒土マットはほとんど大差なく産んでくれると思います。きのこマットでも勿論産みますが他のマットに比べて熟度が少し浅い為、オススメ度合いはこの順番になります。

過去の日記記事で紹介した国産ノコギリクワガタの産卵を少し再紹介しますので参考までにどうぞ。

【親情報】野外天然もの♀の単独産卵

【産卵に使用したマット】くわマット

【産卵に使用したケース】中ケース(W300×D195×H205)

【設定温度】25℃前後

【水分量】適量(多すぎず少なすぎず)

【産卵セッティング方法】マットのみでセット。ケースの高さ3/5を固く詰め、のこりの1/5をフンワリと。

【産卵結果】約50~60頭は取れました。

産卵セット方法を図示すると

クリックでクワガタ発酵マット産卵の詳細に移動

上記のようなセット方法になります。

もし仮に国産ノコギリでなく外国産ノコギリでも一部の種を除いては上記のようにマットのみでセットしてます。材を入れないと安心しないというならば、材を入れてセットを組んでも構いません。その場合は、

それから幼虫飼育の場合、私のオススメは菌糸飼育ですが、マット飼育する場合のオススメは

きのこマット>くわマット>完熟マット>黒土マット

です。これは栄養価の高い順のオススメ度合いです。ただしこの方法はあくまでもShihoのやり方や感じ方ですので、ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。(^^)

使用したアイテム

【虫シゲ さん】

基本常温管理なので常に加湿気味でした。??

常温組には普通のプラケース+新聞紙が一番みたいですね。

確かにクリーンケースは加湿気味にすると中で蒸れてしまう傾向があるみたいです。

新聞紙を挟んで余分な水分を取るなどの工夫は必要だと思います。普通のプラケース(上部のフタが網目のやつ)

は水のはけは確かに抜群に良いです。ただこちらは逆に乾燥しやすい為、これからの時期、特に冬場は空気が乾燥するので注意が必要です。

なかなか難しいですよね。

【ドルクスマニアさん】

インターメディアは右中足のフセツが欠けているのですがこの個体はペアリングには問題はないでしょうか?

御質問ありがとうございます。(^^)

ペアリングですが、いわゆる交尾の際には足は箇所によっては結構重要になってきます。交尾をする時は前足で♀をガッチリ捕まえますので

(ドルクス系やティタヌス系はちょっと違いますが)前足がないと結構キツイです。中足は補佐をしますので、

あるにこしたことは無いですが、無くても何とかなると私は考えます。

ですので、この場合、ラコダールはちょっと厳しいかもしれません。

ただ残っている右前足でバランスを取る事が出来れば出来なくは無いと思います。両前足が無かったら、かなり致命的でしょうけど・・・。

次にインターメディアの場合は中足ですので特に問題はないと思います。私ならばあまり気にしません。

>また、ツヤクワガタ類は2回目のペアリングは可能でしょうか?

ペアリングの回数は良く聞かれますが、私のやりかた(考え方)は基本的にどの種に関しても1回です。1回の交尾で産まなかった場合、

再交尾させる事もありますが、ほとんどしないです。でも2回目の交尾って♀が嫌がってなかなか上手くいかないんですよね~。

ご参考までに・・・。(^^)

【 KATANAさん 】

>ただ・・・・私の場合、幼虫飼育が鬼門になっていて、生存率がつねに1割弱というさんさんたる結果になっています。

(ほとんどが3令で落ちてしまっています・・・;;)

はっきりした原因は不明ですが、酸欠が一番疑わしいと考えています。

メタリはノコやフタマタと比べると、酸欠になりやすい気がするのですがshihoさんはどう思われます?

御質問ありがとうございます。(^^)

そうですね、昔からマット飼育する場合、ドルクス系は固く詰めると良いが、

メタリや他の色虫系はあまりマットを固く詰めると良くないと言われて来ました。これはその虫の潜航能力を示唆しているのかもしれません。

固く詰めすぎると確かに底に行けば行くほど酸素の回りは悪くなりますので、酸欠になりやすいです。

こういった意味合いから確かに酸欠の可能性もあるのかもしれませんね。マット飼育する場合は、少し軽めに詰めると良いと思います。

あまり軽くても良くはありませんが、ガチガチと力を入れて詰めるのではなく、最後にギュッギュッと押詰めるような感覚で・・・。

ちょっと表現が分かりにくくてすみません・・・。ご参考までに・・・。(^^)

使用したアイテム

久々の羽化報告です。

今日は色彩変化が楽しいパプキン♀達の羽化報告です。

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:アルファック産

累代:CB

【羽化までの内容】

体長:♂未計測。♀25~28mm

使用したエサ:きのこマット

設定温度:23〜25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し:120ccプリンカップ使用

羽化までの期間:初令幼虫~約5ヶ月

おなじみパプアキンイロクワガタ=通称パプキン。飼育はとても容易な種で、弊社のマットではきのこMat、くわMat、完熟Mat、黒土Mat 、この4種ならどのマットでも幼虫飼育&産卵が可能です。

もう少し細かく説明すると

・幼虫飼育には

きのこMat>くわMat>完熟Mat>黒土Mat

の順。

・産卵には

完熟Mat=くわMat>黒土Mat>きのこMat

の順かな。

産卵の場合、完熟MatとくわMatはほぼ同レベルに産卵してくれます。

管理温度も幼虫飼育は大きく言うならば15~28℃程度。この位幅があり、かなり強い種です。ただ産卵させるには20~25℃はあったほうが良いです(出来れば25℃程度がベスト)。

飼育する容器もプリンカップ90cc~120cc程度でほぼ交換なしで羽化まで持っていけます。以下の画像は前の日記からの抜粋ですが、このような感じで羽化してきます。

省スペースで済むのでとても管理が楽です。最近は♂も様々な色合いが作出されているようです。色彩変化を楽しむにはまさにうってつけのクワガタですよ。(^^)

回答が遅くなってしまいすみませんでした。