先日の日記のレスにてkiさんより以下のような質問がありました。

今年の七月からノコギリクワガタを飼い始めました。

shihoさん、初めてノコギリの産卵セットを二回組んで結果が二回共「卵二つ、幼虫二匹」しかなく卵は二つ共お星様になってしまいました。多分マットにあまり潜らなかったのでマットかなぁと思ってきのこ園さんのマットを購入しようと思ってますが、どのマットがオススメか教えていただけますか???また、そのマットでそのまま幼虫飼育もしたいです。宜しくお願いします。

ノコギリクワガタ産卵で、私がオススメする当園のマットは、くわマット=完熟マット>黒土マット>きのこマットという感じです。でも国産ノコギリならば、くわマット、完熟マット、黒土マットはほとんど大差なく産んでくれると思います。きのこマットでも勿論産みますが他のマットに比べて熟度が少し浅い為、オススメ度合いはこの順番になります。

過去の日記記事で紹介した国産ノコギリクワガタの産卵を少し再紹介しますので参考までにどうぞ。

【親情報】野外天然もの♀の単独産卵

【産卵に使用したマット】くわマット

【産卵に使用したケース】中ケース(W300×D195×H205)

【設定温度】25℃前後

【水分量】適量(多すぎず少なすぎず)

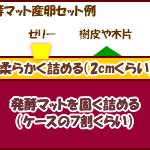

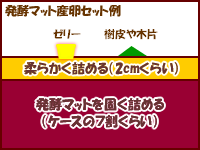

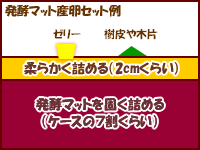

【産卵セッティング方法】マットのみでセット。ケースの高さ3/5を固く詰め、のこりの1/5をフンワリと。

【産卵結果】約50~60頭は取れました。

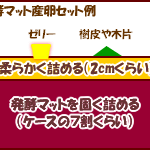

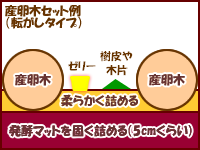

産卵セット方法を図示すると

クリックでクワガタ発酵マット産卵の詳細に移動

上記のようなセット方法になります。

もし仮に国産ノコギリでなく外国産ノコギリでも一部の種を除いては上記のようにマットのみでセットしてます。材を入れないと安心しないというならば、材を入れてセットを組んでも構いません。その場合は、

それから幼虫飼育の場合、私のオススメは菌糸飼育ですが、マット飼育する場合のオススメは

きのこマット>くわマット>完熟マット>黒土マット

です。これは栄養価の高い順のオススメ度合いです。ただしこの方法はあくまでもShihoのやり方や感じ方ですので、ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。(^^)

使用したアイテム

ヒルスシロカブトの産卵の割り出しを行いました。

【ヒルスシロカブトの参考画像】

【産卵に使用した種】

和名:ヒルスシロカブト

学名:Dynastes hyllus

産地:メキシコ

累代:CB

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果:1回目】卵 41卵+幼虫1頭

【産卵結果:2回目(今回)】卵 33卵+幼虫0頭

【産卵結果:2回目(今回)】卵 10卵+幼虫0頭

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始10/18~11/4(17日間)

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

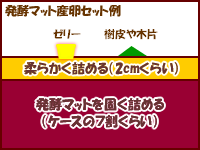

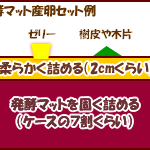

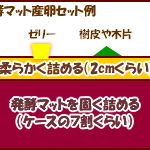

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

今回3回目の割り出しも間3週間で行う予定でしたが、途中で♀の死亡が確認出来ました(10/30確認)ので、今回は早めに割り出しを行いました。今回はさすがに少なく10卵という結果でした。まだ日も浅いのか細長い卵が多かったです。

【結果まとめ】

今回のヒルスシロカブトの産卵をまとめると、合計3回の割り出し(採卵)で、

採卵 84卵

という結果でした。

親♀もよく頑張ってくれました。

既に最初に採卵した卵の内いつくかは孵化が始まっております。後は孵化率が良い事を願うばかりです。 また1ヶ月後位に全ての孵化数をご報告したいと思います。(^^)

使用したアイテム

先月に1回目の割り出しをしたヒルスシロカブトの2回目の割り出し報告です。

ヒルスシロカブトの産卵の割り出しを行いました。

【ヒルスシロカブトの参考画像】

【産卵に使用した種】

和名:ヒルスシロカブト

学名:Dynastes hyllus

産地:メキシコ

累代:CB

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果:1回目】卵 41卵+幼虫1頭

【産卵結果:2回目(今回)】卵 33卵+幼虫0頭

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始9/20~10/15(25日間)

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

今回2回目の割り出しも25日。結果は33卵と前回よりも少しペースが落ちました。今回の産卵セットを組む前に親♀がちょっと軽い気がしたので心配していましたが、何とか30は産んでくれました。でも次回はちょっと厳しいかもしれません。

次回も今回と同じようにまた3週間後位に割り出します。

またご報告いたしますね。(^^)

使用したアイテム

今日で大型連休(シルバーウィーク)も終了!皆さん楽しまれたでしょうか?(^^)当園も明日から営業再開ですが、一足早く日記の更新です。

少し前に割り出したパリー(セアカ)フタマタの産卵結果のご報告です。デジカメ故障の為画像は過去の日記の参考画像になりますが御勘弁下さいませ。申し訳御座いません。

パリー(セアカ)フタマタの産卵結果報告です。

【飼育種】

和名:セアカフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius parryi

産地:スマトラ産

累代:天然ワイルド♀よりのWF1

【産卵結果】幼虫17頭+卵6個

【産卵期間】セット開始して約1ヶ月半程度

【産卵に使用するマット】今回はきのこMat使用+材2本(コナラ)

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

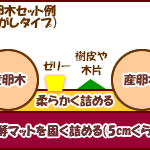

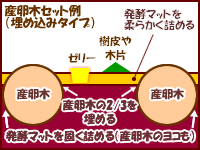

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

ちなみに産卵は材産みです。

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

クリックでクワガタ産卵木セットの詳細に移動

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

フタマタ系は材産みが主体なのでマットは食が出来るマットならばなんでもOKです。針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。

きのこMat、くわMat、完熟Mat、黒土MatどれでもOKです。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。この画像で使用しているのはコナラ材2本です。少し柔らかめの材です。

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。産卵数は多産ではないです。親によっても当たり外れが激しい種です。今回は幼虫17頭に卵6個と計23程度産んでくれたようです。親♀は既に死亡。やはり多産ではなかったです。

フタマタは産卵が難しいとよく聞きますが、数は少ないものの産まない種ではないので是非挑戦してみて下さいませ。その独特のフォルムはとても格好よいですよ。(^^)

使用したアイテム

久しぶりにデータ紹介。ヒルスシロカブトの登場です。

ヒルスシロカブトの産卵の割り出しを行いました。

今回は黒土Mat でセットしました。

※すみません、撮影中にデジカメを落下させてしまいまして一部破損してしまい、修理に出しました。 そのせいで今回画像が撮れませんでした。しばらくは新しい画像がアップできませんが御勘弁下さいませ。 参考にする為に過去の画像を再使用させて頂きます。御了承下さいませ。

【産卵に使用した種】

和名:ヒルスシロカブト

学名:Dynastes hyllus

産地:メキシコ

累代:CB

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果:1回目】卵 41卵+幼虫1頭

【産卵に使用したマット】黒土Mat

【セット期間】開始~約25日間

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

セット開始して約25日程度で卵40回収。まずまずのスタートです。幼虫は1頭いましたが、孵化したばかり。 頭もまだ色が固まっていないような感じでした。おそらく数時間前に孵化したような感じです。

親♀自体はちょっと軽い気もしますがまだいけそうです。黒土Mat は熟度が高い分親個体が好んで産卵してくれます。特にカブトの産卵には合うようです。

次回も3週間後位に割り出します。

またご報告いたしますね。(^^)

使用したアイテム

いよいよ9月に突入。

冬もすぐそこまで来ていますね。秋は涼しく過ごしやすいのでブリードもはかどります。(^^)

【まーぼーさん】

>うちではShihoさんのアドバイスのおかげで、ネプチューンの産卵にも成功しました。

今回はメタリフェルの産卵セットについてなのですが、うちではうまく産卵してくれません。

材は入れず、クワMATを硬詰めして、温度は25℃前後でセット中なのです。

良いアドバイスがあればお願いします!

ネプ産卵おめでとうございます(^^)

メタリフェルですか、そういえば久しくやっていないですね、この種。ひさびさのメタリの話題ですので、

ここでメタリの飼育についてちょっと書いてみたいと思います。

上記画像は昨年羽化したペレメタ♂78mmです。

ペレメタらしくグリーン色の色合いがいい味出しています。

さて、まーぼーさんの御質問にもあったメタリの産卵ですが、私的にはそこまで失敗はしていないんですよね。メタリフェルは過去にペレン産、

ハルマヘラ産、スラウェシ産とブリードしましたが、以外に成功しています。その時のセット方法ですが、

【メタリフェルホソアカ:ハルマヘラ産】

セット内容:くわMatのみ:

ケース底5センチ程固め

使用ケース:小ケース

設定温度:25℃前後

結果:マットには幼虫:28頭

考察:ホソアカ系はマットのみでも十分産卵してくれますね。

このような感じで行いました。これはだいぶ前になりますが2005/1/24の日記内で公開したデータです。この時はハルマヘラ産でしたが、

ペレン産、スラウェシ産も同様のセットで幼虫が取れました。設定温度も25℃程度。使用するマットは、オススメ順的にはくわMat>完熟Mat>完熟Mat=きのこMatというところでしょうか・

・・。

ですのでまーぼーさんのやり方は特にまずい所はないような気がするのですが・・・後は個体自体が悪いか

(中にはハズれ個体も確実に存在しますので)、交尾が上手く成立していないか・・・そんな所位しか思い当たりません・・・。

あまり参考にならない回答ですみません。

【むらたっちさん】

>Shihoさんこんばんは、産まなかったのではなく産んだ卵が線虫にやられてしまったのです。

パスコアリもそうですが痛いどころの話ではありません!

そうでしたか、本当に残念でしたね。線虫が多いという事は水分量過多になってしまっていたのではないでしょうか?

線虫が大量発生する一番のパターンはケース内の蒸れ、このケースが一番多いです。

保湿タイプのケースはマットが乾燥しにくくとても便利ですが、酸欠や蒸れ等が発生してしまいますので注意が必要です。

間に新聞紙を挟んで余分な水分を吸収させるとか、ケースに少し穴を開けてみるとかすると以外に線虫は抑えられる場合があります。

むらたっちさん、これにめげずにまた頑張って下さい、応援しています。

【 D,Sさん】

>今年は受験で、あまりクワカブの面倒を見る機会が少なくなっています・・・

本題ですが、家に4月に購入したきのこマットがあるのですが、

果たしてブリードに使えるのでしょうか。かなりヤバい気もしますが。

♂は110mm越えてるので頑張って累代していきたいです。

>大事なこと抜けてました・・・orz

フローレスギラファです。

菌糸ブロックを小ケースに入れて半年放置してたら凄いことになってました。

種親は103mmなので血統は悪くないようです。

連レス申し訳ありません。

こんにちは、レスありがとうございます。(^^)

4月購入というと・・・今で約5ヶ月ですね。この程度ならば問題はないと思います。以前1年以上寝かせたきのこMat

を使えるかどうか実験した事がありますが、開封しガス抜きしたら3日程度でキレイなマットにもどり使用出来ました。

それで幼虫が死ぬ事はありませんでした。でも栄養価の面では熟度が増す分分解が進みますので、

多少は低くなっているかもしれません。ご参考までに・・・。(^^)

使用したアイテム

先日の日記内にてコナーさんから以下のような質問がありました。

【~カワラ材やレイシ材で産卵させようとしていたのですが今回は菌床産卵をさせようとおもってます。 ですが菌床産卵の根本的なやり方がよくわかりません…。 前の日記でオオヒラタケブロックを使った産卵法を見ましたがレギウスだとクワガタの種類も菌種もことなります。 そもそもレギウスに菌床産卵が合うのか合わないのか…もしくは菌床ブロックより菌床ビンを使った方がいいのか… もしレギウスに菌床産卵が合うのであればやり方を教えていただけないでしょうか?】

ここでもう一度菌床産卵について記載してみる事にします。

【菌床産卵の利点】

・セットが楽(産卵木の柔らかさや加水の手間が要らない)

・割り出しが楽(産卵木の割り出し時のように幼虫を潰すことも少なく、また手で楽に割り出せる)

・若令幼虫に最初から菌糸を摂取させられる。

その菌床産卵のセットの手順を追ってみてみましょう。

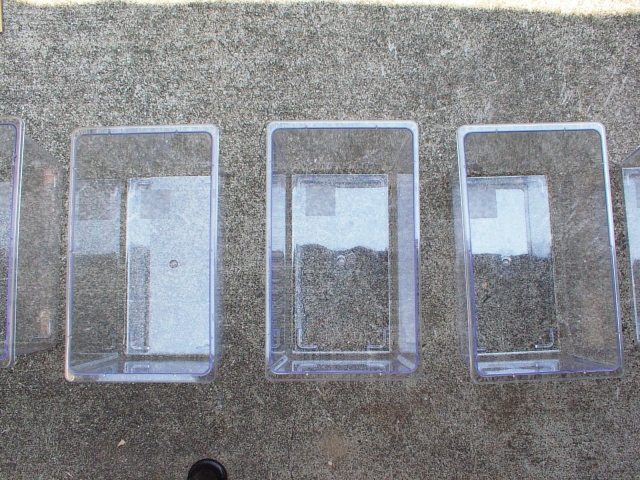

①まずケースを用意します。このケースはクリーンケースLサイズです。

【クリーンケース L】

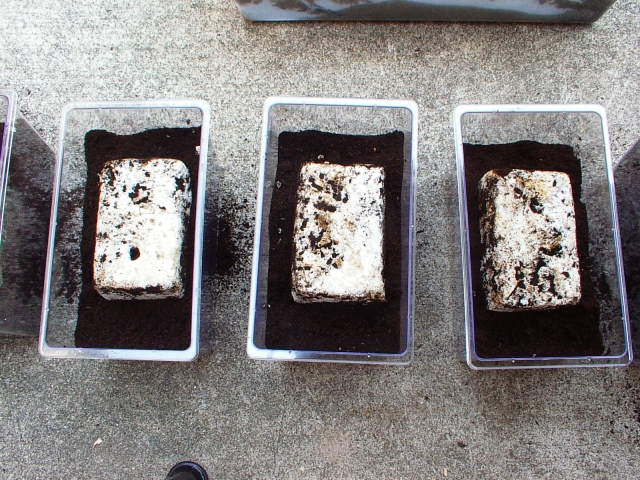

②次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。今回使用したマットはきのこマットです。

③次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

④菌糸ブロックの周りをマットで埋めます。

完全に埋めきる必要はありません。

半分か1/3程度でOKです。

⑥フタをして完成です。

【真上から見た画像】

【横から見た画像】

上記が産卵の手順です。今回使用したのをまとめると

【使用したケース】クリーンケースLサイズ

【使用する菌床】菌床ブロックまるまる1個(クヌギもしくはカワラ)

【周りを埋め込んだマット】きのこマット

【水分量】菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】24~25℃程度

上記のような方法でセットを組みます。この時はオオクワのセットだったのですが、レギウスでもオウゴンオニでもタランドゥスでも基本的には一緒のやり方でOKです。ただレギウス、 タランドゥス、オウゴンオニには当然ながらカワラ菌床を使用します。

結論から言いますと、レギウスも菌床産卵で産卵は可能です。菌糸ビンではやった事がありませんが、 詰め替えた菌糸ビンでもいけるとは思います。

また⑤の手順の時、交尾をさせてなければ♂♀を同時に投入しますが、事前に交尾をさせていれば♀のみの投入もベターです。 その時は菌糸ブロックに穴を開けてメスを最初からねじ込む方法もアリです。 きちんと交尾が成功すれば♀はそのまま潜ってしばらくは出てこないでしょう。

コナーさん、頑張って是非成功させて下さいね。応援しております。(^^)

使用したアイテム

グラントシロカブトの産卵の割り出しをしました。

【飼育種】

和名:グラントシロカブト

産地:アリゾナ州

累代:CB

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始~約2ヶ月半日間

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

クリックでカブトムシ発酵マット産卵の詳細に移動

卵期間の長いグラントですが、今回は採卵ではなく、産卵セットをそのまま放置し、自然孵化を促してみました。

とうのは、産卵セットしてから約1ヶ月半位でケース底面に幼虫が2頭ほど見えたんです。

皆さんご存知のようにグラントは卵の期間が非常にながく長いものでは孵化までに半年以上かかるものもあります。 ですが今回は産卵セット開始して約1ヶ月半程度で幼虫を確認出来ました。ここで考えたのが 「採卵して卵を別管理するよりそのまま自然孵化させた方がより早く孵化するのでは?」という考えでした。

ただその時点で割り出す勇気は無かったのでもう1ヶ月延ばしてセット後約2ヶ月半程度で割り出しを決行しました。

その結果は・・・割り出し時の光景を撮影しましたので順を追ってご紹介します。

産卵セットをまるごとひっくり返したところ。幼虫と卵が見えました。

割り出し後の様子。卵も沢山ありますが、それよりも幼虫の数が多くてびっくりしました。

卵はみな良質な有精卵です。真ん中左上の少し茶色いのは孵化したばかりの初令幼虫です。

今回の結果は

産卵結果:

幼虫回収:47頭

卵回収:25個

という結果でした。

取れた数はさほど驚く数字ではないです。ただ今回の収穫は自然孵化させた場合(幼虫回収をした場合)、 2ヶ月半程度で2/3程度の卵が孵化していたということです。採卵して別環境で保管するよりも自然孵化の方がスピードが速いのでしょうか・・ ・。今回はまだ1回目ですので、この結果を見ただけでは何とも言えません。もうあと2~3回この方法で試してみようと思います。(^^)

使用したアイテム

今日はフタマタ種:マンディブラリスフタマタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:マンディブラリスフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius mandibularis sumatranus

産地:スマトラ島産

累代:WF1

【羽化体長】♂94mm

【使用したエサ】♂Element1100 ~Element1400の2本

【設定管理温度】20~23℃位

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計12ヶ月程度

大顎がとても格好の良いマンディブラリスフタマタ。幼虫飼育は比較的容易で、菌糸は勿論のこと、きのこMat 、くわMatのマット飼育でも順調に育ってくれます。今回使用したのはElement1100 ~Element1400の2本。 結果的には♂94mmという結果でした。

マンディブ♀は野外品は同種の判別が難しいとされ、野外品で購入するのは敬遠されていた時代もありました。最近はその様な事も減り、今回羽化した個体の親♀も野外品ワイルドの持ち腹個体です。

今度はブリードものでの繁殖に挑戦します。

ちなみにセット方法は以下の様な方法で行います。

(下に紹介したのはフォルスターをセットした時の様子です同じフタマタ種ですので参考にして下さいませ)

【産卵に使用したマット】完熟Mat+コナラ材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】23~25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

フタマタ系は材産みが主体なので

マットは食が出来るマットならばなんでもOKです。

針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた

事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。

この時はは完熟Matをしようしてみました。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。

今回使用したのはコナラ材2本です。

少し柔らかめの材です。

>

>

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。

沢山産むのを期待します。また結果はご報告しますね。(^^)

先日の日記内にて「芹沢です」さんより国産オオクワガタのブリードについて質問がありました。

【芹沢ですさん】

>芹沢ですm(__)m国産おおくわがたの秋ブリードを使用と思います。春のブリードとの違いは有りますか?コツをお願いします。

日本を代表するクワガタ、オオクワガタについて今更ですが、今一度ブリード方法をご紹介したいと思います。

【参考例:国産オオクワガタ:福岡産♂73mm】

国産オオクワガタやホペイというと材産みですので、産卵セットには産卵木が使われますが、 菌糸ブロックを使用した菌床産卵でも結構な結果が得られます。(過去の菌床産卵の記事を参考に使用しております。御了承くださいませ)

【菌床産卵の利点】

・セットが楽(産卵木の柔らかさや加水の手間が要らない)

・割り出しが楽(産卵木の割り出し時のように幼虫を潰すことも少なく、また手で楽に割り出せる)

・若令幼虫に最初から菌糸を摂取させられる。

菌床産卵のセットを組んだ手順を追ってみてみましょう。

①まずケースを用意します。このケースはクリーンケースLサイズです。

【クリーンケースL】

②次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。

今回使用したマットはきのこマットです。

③次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。

ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

【使用したBasicクヌギ菌糸ブロック】

④菌糸ブロックの周りをマットで埋めます。

今回の場合産卵種がオオクワですので完全に埋めきる必要はありません。

半分か1/3程度でOKです。

⑤ゼリー、生体♂♀を入れます。

⑥フタをして完成です。

【真上から見た画像】

【横から見た画像】

上記が産卵の手順です。

今回使用したのをまとめると

【産卵セットしたクワガタ】国産オオクワガタ

【使用したケース】クリーンケースLサイズ

【使用した菌床】Basicクヌギブロックまるまる1個

【周りを埋め込んだマット】きのこマット

【水分量】菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】24~25℃程度

この方法が菌床産卵です。

材を使用する場合には菌糸ブロックと材を変更するだけです。

菌床産卵でも材産卵でもどちらもよく産んでくれます。

さて、「芹沢です」さんの質問からは脱線してしまいましたが、秋の飼育方法ですが私的には基本的に春も夏も秋も同様のセットで行います。 ただ秋も深くなると気温は下がってきますので、常温飼育でセットする場合は気温の変化には気をつけたほうが良いと思います。 最低25℃は保ちたいですね。

【カシンさん】

>質問があるのですが、菌糸ブロック(エレメント)を購入し自分で1400ボトルに詰めたのですが、上部だけ白く再生しません・・。 側面、底部は白く再生してます。25℃で管理してます。

何が原因なのでしょうか?。また幼虫を投入した場合、何か影響があるのでしょうか?。

前回も自分で詰めたのですが、その時はキレイに白くなりました・・。

お久しぶりです。お元気でしたか?(^^)

さて質問の件ですが、普通菌が上手く回らない場合は以下の事が考えられます。

・管理温度が高温

・きつく詰めすぎて酸欠による目詰まり

・雑菌の混入

最初にあげた管理温度が高温の場合、なかなか菌の周りが悪くなります。温度が非常に高い場合、 オガが再醗酵を起こしますので注意が必要です。ただ今回の場合、側面、底部は回っているようですのでこれは当てはまらないみたいですね。

次に「きつく詰めすぎて酸欠による目詰まり」ですが、これは菌糸をビンに詰める際、あまり固くガチガチに詰めすぎると、 下方向まで酸素が行き渡らなくなり、下の部分が菌が再生しない目詰まり状態を起こす事があります。この時、 キレイなツートン色になります。上は白、下はオガ色(茶色)。どうしてもガチ詰めしたい場合には、 詰めた後に真ん中にプラスドライバー等で底まで穴を開けましょう。そうすると底まで酸素が回るようになり、底部も菌が回ります。

しかし、カシンさんのパターンは逆になります(下が白、上が周らない)ので、これもちがうようですね。

では3番目の「雑菌の混入」。私的にはこのパターンが一番当てはまるのではないかと思います。菌を詰める時、もしくは詰めた後、 もしくはフタをしたそのフタに雑菌が付いていてそれが原因で上部の菌が周らないのではないでしょうか? あくまで私の推測ですがこの考えが一番当てはまるのではないかと思うのですが・・・。ご参考程度に聞いていただけますと幸いです。

ちなみに菌糸ビンが再生する時に一番良い温度帯は20℃前後ですので、 菌の活性化を促すならば少し温度低めの所で管理するとまた違ってくるかもしれません。こちらもご参考までに・・・。(^^)

【グレープさん】

>早速質問で恐縮ですが、最近幼虫に異変が起きました。

原因として考えたのですが、

・マットを急に変えた

・酸欠

等が考えられるのですが、何か策などあれば教えて下さい。

初めまして。(^^)

う~ん、ちょっとこの質問の内容だけでは返答が難しいです。

幼虫がどう異変が起きたのでしょうか?死亡されたのでしょか?拒食でしょうか?

幼虫の状態を今一度教えて下さいませ。