幼虫を飼育している際に、この下の画像の様な感じになったことはありませんか?

【菌糸ビンAとします】

皆さんは菌糸ビンがこのような状況になった場合、どのような考えが浮かぶでしょうか?

①幼虫が菌糸を食べてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

②幼虫が暴れてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

この場合、私の考えではございますが、私は②を疑います。

なぜなら、この菌糸ビンの白くない部分(茶色いオガの部分)は、食べた後の糞等によって出来た食痕等ではなく、ただ単に幼虫が暴れて白い菌糸部分をぐちゃぐちゃにしてしまって出来た可能性が高いと考えます。

ちなみに通常にきちんと食して出来た食痕は下の画像のようなものになる事が多いです。

勿論全ての黒い部分が糞だけというわけではございませんが、菌糸ビン自体に落ち着きがあり、キレイな黒色をしているでしょう。

菌糸ビンAの状態を私は、「幼虫の暴れ(あばれ)」と言っています。

では「幼虫の暴れ」とは何でしょうか?

既に皆さんの中にもご存じの方もいらっしゃると思いますが、幼虫には「暴れ(あばれ)」という行動を起こす場合があります。

では、「暴れ」はどのような時に起きるのか?

①新しい菌糸ビンに投入後の暴れ

②エサが合わない事による拒食による暴れ

③ビン内温度が高くなり、苦しくなっての暴れ

④菌糸ビン内の酸欠(酸素不足)による暴れ

⑤幼虫が病気になって苦しんでいる時の暴れ

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

等々「暴れ」には様々な理由があって起きています。

勿論上記以外の理由時にも「暴れ」が起きる事はあるとは思いますが、私的に考えて大体が上のような原因が理由で「暴れ」が起きると考えています。

問題の今回の菌糸ビンAについては

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

をまず疑いました。

幼虫が3令後期になっていた場合、成長過程の行為として蛹化前にはほとんどの幼虫が少なからず「暴れ」を起こすと考えます。自分の周りを耕かし、キレイになめして、蛹室となる部屋を作る為の行為です。

②~⑤による暴れの場合は、幼虫の不具合の発生による暴れなので、それなりの対処が必要な場合もあります。

しかし①と⑥の暴れについてはこれは少なからず必ずしも起こる現象だと考えています。

今回は3令後期の幼虫ということもあって、そろそろ蛹になるのかもしれないと考え、⑥の「蛹化前の暴れ」を第一候補として疑いました。

この菌糸ビンAのような感じになった場合、いくら菌糸ビンの白い部分が無くなってしまったからといって、新しい菌糸ビンに交換することはお勧めしません。

もし新しい菌糸ビンに交換したとしても同じことを繰り返す可能性が高いと思うからです。

実際、交換をせずにそのままにしておいた菌糸ビンAの様子を追ってみました。

0日目

菌糸の白部分は耕かされ、茶色くオガ化状態になっています

↓

3日後

蛹室の部屋位置を決めたのか、ビン側面に沿って部屋を作り出しました感じがします

↓

6日後の様子

幼虫も蛹室の位置を決め、蛹室を作っています。すでにキレイな蛹室が出来はじめています。

この菌糸ビンAの幼虫はとりあえずこれで一安心です。後はキレイに蛹室を完成し、前蛹~蛹化~羽化という経路をたどってくれることでしょう。

如何でしたでしょうか?今回は「幼虫の暴れ」についてご紹介してみました。

簡単にまとめると、

・幼虫の暴れは様々な原因が元でなるパターンが多々ある。

・幼虫自体の不具合の場合には対処が必要な事がある。

・新しい菌糸ビン投入時や3令後期の暴れは、ビン交換等はせずに、そのまま見守った方が良い場合が多い。

ということでした。

飼育をしていると様々なパターンがあると思いますので、上記でご紹介したやり方には当てはまらないこともあるかもしれませんが、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

外国産のミヤマクワガタと言えば、まず思い浮かべるのがユーロミヤマ。

今回はそのユーロミヤマの中でもミ特に人気の高いユダイクスミヤマクワガタの産卵結果と割り出しの様子をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ユダイクスミヤマクワガタ

学名:Luxanus cervus judaicus

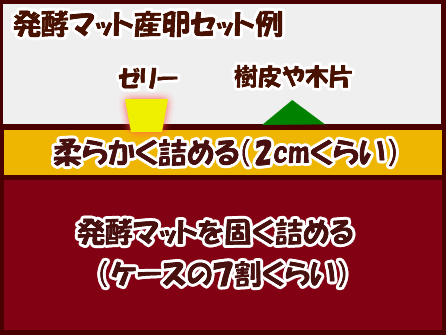

<産卵セット時の方法>

【親のサイズ】

♂85mm

♀48mm

【累代】

CB

【交尾方法】

ハンドペアリング

【使用したマット】

完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースL

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、かつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

18~20℃前後(※重要)

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に実際に割り出しの時の様子をご紹介したいと思います。

<割り出し時の産卵結果の様子>

ケース側面の様子。

ちょっと画像が見えにくいですが、3頭の幼虫が確認出来ます。

産卵ケースをひっくり返しました。

幼虫の姿が確認出来ます。

幼虫は2令幼虫になっていました。

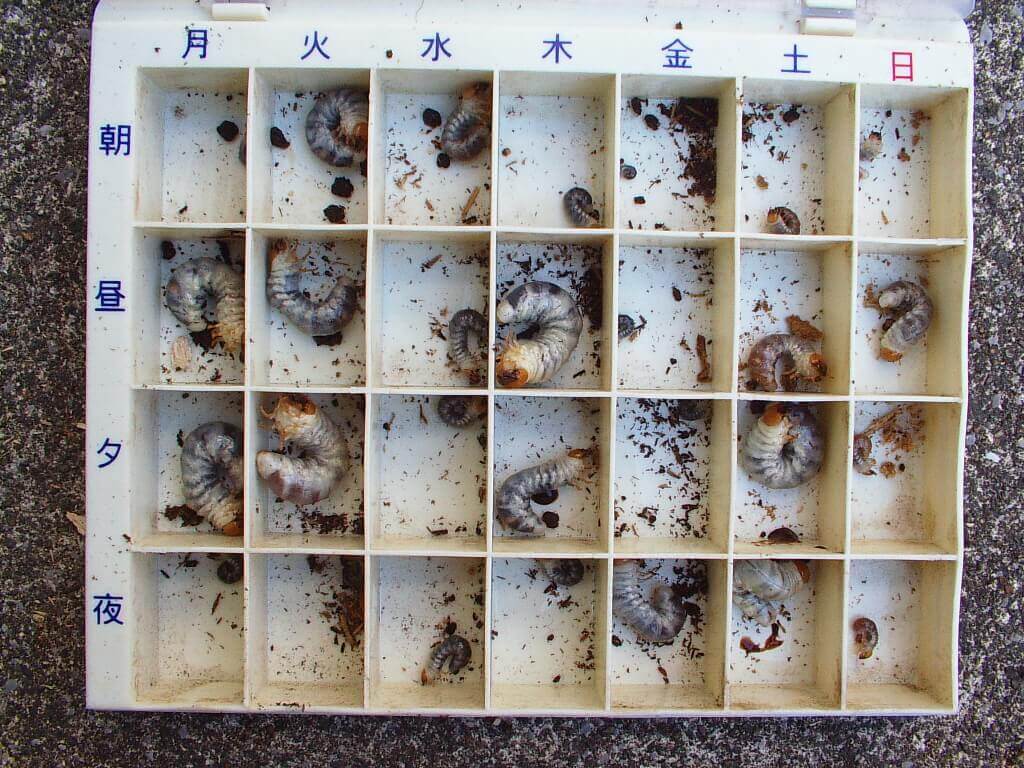

ルアーケースに入れていきます。

今回このセットからは、

<産卵結果>

幼虫27頭

幼虫27頭を回収。

27頭の内、ほとんどが1令幼虫というような結果でした。

<全体の感想>

今回ユダイクスミヤマクワガタの産卵セットを割り出し、27頭の幼虫を回収することが出来ました。幼虫はまだほとんどが1令幼虫でした。

ユダイクスミヤマは国産のミヤマクワガタよりも飼育的には容易な方だと言われていますので、その割には27頭は少し少なかったように思えました。

とはいえ、頑張ってくれた♀には感謝感謝です。

今回の個体はワイルド個体では無かったため、交尾をさせる必要がありました。

過去の日記でも何度も紹介しておりますが、交尾方法には、

★★ハンドペアリング★★

♂と♀を人間の手で直接誘導し、その場で交尾をさせる方法

★★同居ペアリング★★

♂と♀を一定期間小型のケース等に一緒に入れて、自分達の意思によって自然に交尾を促す方法

の2種類があります。

今回のペアに関しては、まず最初にハンドペアリングを行ったところ、非常にスムーズにすぐに交尾を開始してくれたので、ハンドペアリングのみで交尾を完了することが出来ました。

大型のミヤマクワガタは結構気性が荒いです。(勿論個体差はあります)

過去にユーロミヤマ:ケルブス種、アクベシアヌス種のペアリングを試みた時は、♂が猛烈に攻撃を開始してしまい、♀を殺してしまった事がありました。

その経験も踏まえて、その後はハンドペアリングが可能な場合は、なるべくハンドペアリングで交尾を完了させるようにしております。

今後の幼虫飼育に関しては、産卵セットでも使用した完熟マットを中心にして、3令程度になったら少しずつきのこマットかくわマットをブレンドしつつ大型個体の羽化を目指してみたいと思っております。

ミヤマクワガタは低温で飼育する為、羽化までに少し時間がかかりますが、モチベーションを保ちながら頑張ってみたいと思います。

※今回ご紹介した飼育のやり方や、虫に対する考え方等はあくまで私Shihoの個人的なやり方や考え方であってそれを強要するものでは御座いません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです。ご理解&ご了承の程、よろしくお願い申し上げます※

使用したアイテム

皆さんは、菌糸ビンやマット飼育でクワガタ&カブトムシの幼虫を飼育していて、外側から幼虫が全く見えない時、どうしているか気になったことはありませんか?

死亡しているのか?、蛹になっているのか?、既に羽化しているのか?私もとても気になる場合があります。

しかしだからといって蛹化前に近い幼虫ならば、掘り出すことによって蛹化や羽化に影響を与えるのも嫌だと考えてしまいます。

外側から食痕も見えない、動きがない。

中の幼虫が気になる菌糸ビン

そんな時、あくまでも私:Shihoのやり方ですが、ある方法で推測する事があります。

ただしこの方法は絶対に確実ではありません。あくまで私のやっている方法なので、あくまでも参考までに聞いて頂ければ幸いです。

やり方は簡単です。

菌糸ビン飼育を例に取って挙げてみまると、

菌糸ビンを優しく振り

その時の音の様子で判断する

ええっ??と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これが中々当たる場合があるので、どうしても中身を確認したい時には私はよくこの方法をやっています。

その時の音はとは、どんな音なのか?

①音:「シーン」

振っても全く音がしない。

<推測>

「幼虫状態であるか、既に死亡してしまっている」可能性を考える。

②音:「コロコロ、モサモサ」

振ると中でコロコロ、モサモサと柔らかい音がする。

何回振ってもコロコロ、もしくはモサモサと音がする。

<推測>

「蛹化もしくは前蛹」になっている可能性を考える。

③音:「コロコロ~ピタッと音停止」

振ると最初の数回はコロコロと音がしたが、その後は音が止まってしまう。

<推測>

「すでに成虫になっている」可能性を考える。

最初はいきなり振られたので、油断していた成虫がコロコロと動くが、その後異変に気付き、手足で蛹室内で踏ん張る為音が消える。

※ただし完全に身体が固まってしまっている成虫の際には、手足を引っ込めたままのいわゆる「死んだふり」の状態をする場合があるので、そういう時には「コロコロ」という音がずっと続く場合がある。

如何でしたでしょうか?

私は上記の様な方法で調べて推測してみることがあります。

結果を知りたくて何度か掘り起こして調べてみると、勿論予想と外れている事もありますが、なかなか当たっている事も多いです。特に蛹になっている時は非常に分かりやすいですね。

しかし勿論、絶対に確実な方法ではありませんし、菌糸ビン内にいる幼虫を振る事はあまり良い事ではありません。

前蛹や蛹になっていたら、壊れやすいので振り回すのは危険な可能性もあると思います。

そう考えるとたとえ中の状況が分からなくても、例え死亡していたとしても、自然の流れに任せておくのが一番の方法かもしれません。

あくまでも私個人のやり方ですので、ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

前回の日記で、本土コクワガタのBasic200(菌糸カップ)羽化をご紹介しました。

今回はBasic200(菌糸カップ)での羽化ではなく、完熟マットを完全使用した場合の羽化報告の紹介をしてみたいと思います。

前回の冒頭説明と同文になりますが、こちらから見られている方々の為に、今一度説明させて頂きたく存じます。ご了承下さいませ。

日本に生息するクワガタムシの中でも、最も頻繁に見かける事の出のるクワガタの一つ、それがコクワガタです。

一般的には小さいクワガタというイメージがありますが、実際よく見てみると、とても格好よの良いクワガタなんです。

先日、飼育していた本土コクワガタが完熟マット(200ccプリンカップ使用)管理の元で羽化してきましたので、今回の飼育日記では、その時の羽化時の様子をご紹介してみたいと思います。

★★羽化時の様子★★

プリンカップ200ccで羽化したコクワガタ♂のカップ全体の画像

使用しているマットは完熟マット

【コクワガタ♂45mm】

次はこちらのカップ、

プリンカップ200ccで羽化したコクワガタ♂のカップ全体の画像

使用しているのは完熟マット

慎重に蛹室の上面を崩して、ようやく全体が見えました。

コクワガタ♀個体、身体も黒く固まっています。

【コクワガタ♀27mm】

【飼育種】

和名:コクワガタ

学名:Dorcus rectus rectus

【羽化体長】

♂45mm

♀27mm

【使用したエサ】

完熟マット

【使用した容器】

200ccプリンカップ

【設定管理温度】

25℃前後

【羽化までにかかった時間】

1~2令入して約8ヶ月程度

【その間のエサ交換回数】

交換1回、同じ完熟マットを使用

【飼育をしてみての感想】

今回、コクワガタの幼虫を25℃前後管理の元に、完熟マット200ccプリンカップで飼育してみました。

結果から申し上げると、飼育自体はとても容易な種だと言えます。

菌糸カップよりも栄養価が少し落ちるせいか、菌糸カップで羽化したサイズよりは少し下回ったものの、こちらもなかなかのサイズが羽化して来てくれました。

エサ交換もマット自体の劣化を考えての途中1回のみ。

また今回は常時温度設定をして管理しましたが、コクワガタは元来、日本に昔から生息している種。温度管理無しでも羽化してくれることと思います。

皆さんも機会がございましたら是非飼育してみて下さいませ。

※今回ご紹介した飼育のやり方や、虫に対する考え方等はあくまで私Shihoの個人的なやり方や考え方であってそれを強要するものでは御座いません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです。ご理解&ご了承の程、よろしくお願い申し上げます※

使用したアイテム

日本に生息するクワガタムシの中でも、最も頻繁に見かける事の出来るクワガタの一つ、それがコクワガタです。

一般的には小さいクワガタというイメージがありますが、実際よく見てみると、とても格好よの良いクワガタなんです。

先日、飼育していた本土コクワガタがBasic200(菌糸カップ)管理の元で羽化してきましたので、今回の飼育日記では、その時の羽化時の様子をご紹介してみたいと思います。

★★羽化時の様子★★

【コクワガタ♂46mm】

羽化直後の為、体も柔らかく固まっておらず、色合いもまだ赤い状態です。今後、次第に黒くなって、体も固まってきます。

【コクワガタ♀30mm】

こちらの♀もまだ羽化直後の状態です。次第に体も固まり黒くなっていきます。

【飼育種】

和名:コクワガタ

学名:Dorcus rectus rectus

【羽化体長】

♂46mm

♀30mm

【使用したエサ】

Basic200(菌糸カップ)

【設定管理温度】

25℃前後

【羽化までにかかった時間】

1~2令入して約7ヶ月程度

【その間のエサ交換回数】

交換1回、同じBasic200(菌糸カップ)を2個使用

【飼育をしてみての感想】

今回、コクワガタの幼虫を25℃前後管理の元に、Basic200(菌糸カップ)で飼育してみました。

結果から申し上げると、飼育自体はとても容易な種だと言えます。

菌糸カップ自体が栄養価が高いので、この容量のエサでも♂も♀もなかなかのサイズが羽化して来てくれました。

交換も菌糸自体の劣化を考えての途中1回のみ。

マット飼育で管理すれば劣化の心配も少ないのでエサ交換の必要もないかもしれません。

また今回は常時温度設定をして管理しましたが、コクワガタは元来、日本に昔から生息している種。温度管理無しでも羽化してくれることと思います。

こうしてみると、素晴らしく格好良いですよね。

皆さんも機会がございましたら是非飼育してみて下さいませ。

※今回ご紹介した飼育のやり方や、虫に対する考え方等はあくまで私Shihoの個人的なやり方や考え方であってそれを強要するものでは御座いません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです。ご理解&ご了承の程、よろしくお願い申し上げます※

使用したアイテム

先日、300ccプリンカップで管理していた本土ノコギリクワガタが羽化してきました。

今回はその様子をご紹介してみたいと思います。

300ccプリンカップで管理していたノコギリクワガタが蛹化。管理マットは完熟マット。

キレイな蛹です。

見た所、中歯タイプでしょうか?

待つこと、約1ヶ月後・・・・・

無事キレイに完品で羽化。

体長は♂58mm。

湾曲が弱いので、完全な大歯型ではないですが、中歯でもない・・・・。

大歯になりかけの中歯型っていったところでしょうか。

次にこちら

ノコギリクワガタ♀も蛹化しました。

こちらもプリンカップ300cc管理

管理マットも同じく完熟マットです。

露天掘りした時に蛹室内にマットの破片が落ちてしまったため、一旦蛹を取り出して蛹室内を清掃しました。

取り出した蛹。

ノコの♀にしてはなかなか大きい蛹。

キレイですね~。神秘的です。

そして待つこと約1ヶ月・・・・

丸々と太った立派な♀が羽化してくれました。

大型の♀です。体長♀33mm。

このような感じで本土ノコギリクワガタを羽化させることが出来ました。

では、まとめまして今回の飼育時の情報です。

【飼育種】

和名:国産ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

【羽化体長】

♂:58mm

♀:33mm

【飼育で使用したエサ】

完熟マットのみ

【使用した容器】

【 マット交換回数】

途中2回

※全てのマットを食べ尽くしてからの交換というよりは、コバエ等による劣化による交換という感じでした。

【羽化までにかかった時間】

約10~11ヶ月

【設定温度】

20~25℃の間で管理

如何でしたでしょうか?

今回、本土ノコギリクワガタの幼虫の一部を敢えてプリンカップ300ccで管理し、羽化させてみました。

結果的にプリンカップ300cc程度の大きさでも♂ならばこれ位のサイズは羽化してくれるようです。

また♀に関しては、十分大型なので、敢えてこれ以上の大きな容器に入れる必要もないかもしれません。

そう考えれば、非常に小スペースでお手軽に管理出来るのではないでしょうか?

勿論もっと大型を羽化させてみたいのならば、菌糸ビンや、大きい容器でたっぷりのマットで飼育するに越したことはないとは思いますが・・・。

ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

【夏につかまえた虫を産卵させる】シリーズの第7回目。

今回は「アカアシクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:国産アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

産地:日本

アカアシクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】

マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

20℃前後(※重要)

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

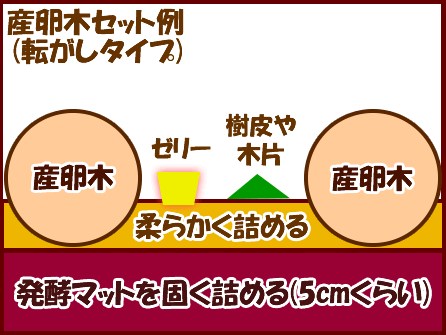

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしアカアシクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

アカアシクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。材の周りのマットはあえて固く詰めなくてもOKです。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

アカアシクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどですが、材よりこぼれ落ちた幼虫がそのまま周辺のマットを食し、マットで育っている場合があります。

割り出しのタイミングは、材からこぼれ落ちた幼虫が多数いる場合には、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってあまり長く放置するのも危険が伴います。

その理由は「子食い」にあります。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

先の日記記事でも書いていますが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ、スジクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。

アカアシクワガタではまだ実際に見たことはありませんが、同じドルクス系なので用心するに越したことはありません。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。

下の画像は過去に行ったアカアシクワガタ産卵セット割り出し風景です。

この時の産卵セットでは2本の産卵木で合計31頭の幼虫を取ることが出来ました。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のアカアシクワガタの産卵セットの組み方です。

アカアシクワガタの産卵セットで一番大事なのは温度管理、20℃前後の温度帯でセットするということだと思います。

アカアシクワガタは野外でも比較的標高の高い所に生息しております。それゆえ、産卵させる時の温度帯はミヤマクワガタ、オニクワガタ等をセットする時と同様の温度帯が好ましいです。この温度帯をキープ出来れば、産卵させること自体はそこまで難しくないと思います。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2016年11月15日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

【夏につかまえた虫を産卵させる】シリーズの第6回目。

今回は「スジクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、これからスジクワガタを産卵させようと思われている方の参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:スジクワガタ

学名:Dorcus striatipennis

産地:日本国

スジクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】

マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしコクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

コクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

スジクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

理由は材からこぼれ落ちた幼虫がそのままマットに移行し、マットも発酵マットゆえ食べる事が出来るので、材には戻らずそのままマット中に居座る為です。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってスジクワガタの場合も、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

先の日記記事「コクワガタ編」でも書きましたが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。勿論スジクワガタも同様です。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはスジクワガタ、コクワガタ、オオクワガタやヒラタクワガタ等のドルクス系でも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

下の画像は過去に行ったスジクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のスジクワガタの産卵セットの組み方です。

スジクワガタの産卵セット時の管理温度は私の場合は25℃前後程度で行っています。実際、昨年もこの温度帯で成功していますので、この温度帯をご紹介していますが、、ただスジクワガタは野外でも比較的標高のある所を好みますので、25℃前後よりもうすこし低い温度設定でも良いのかもしれません。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

【夏につかまえた虫を産卵させる】シリーズの第5回目。

今回は「国産コクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

※コクワガタには亜種:リュウキュウコクワ、アマミコクワガタ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:日本国

コクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット】

くわマット、完熟マット、きのこマット等

【使用する材】

少し柔らかめのクヌギ材、コナラ材

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、くわマットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしコクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

コクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

コクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってコクワガタの場合、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはコクワガタだけでなく、オオクワガタやヒラタクワガタでも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

下の画像は過去に行ったコクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のコクワガタの産卵セットの組み方です。

コクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば最低でも25℃程度が望ましいのです。コクワガタは寒くなってくるのを感じると越冬体勢に入ってしまう個体もいるので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。越冬スイッチが入ってしまいそうな場合は様子を見ながら27℃位まで温度を上げてみるという方法もあります。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木

2016年11月7日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

2016年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第31回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

AM 9:00

気温:20℃

天気:曇り時々晴れ

秋の風物詩の一つ、柿の実がたわわになり、熟しています。

時期は11月上旬。

10月下旬位から急激に冷える日が多くなってきました。

しかしここは南国宮崎県。日中はまだ20℃を超える日も多いです。

今回もどんな虫達と出逢えるでしょうか。

ハルニレの群生地に着きました。

葉も枯れ落ちて少なくなってきています。

探してみますが、全然見つかりません。

少し太めのハルニレの樹液だまりに小さい何かが見えました。

近づいて見てみると、

間違いなくクワガタです。

どうやらネブトクワガタの♂のようです。

本来ならばこの時期はスルーするのですが、お姿をちょっと拝借させて頂きました。

小型のネブトクワガタ♂個体です。

体長は♂20mm程でしょうか。

ともかく11月になって初めて逢えたクワガタムシです。やはり嬉しくなりますね!

こちらのクヌギの木には、

樹皮裏に潜むクワガタを発見!

どうやらコクワガタ♂のようです。

こちらもちょっとお姿を拝見・・・・

やはりコクワガタ♂個体でした。

体長は♂30mm程でしょうか。

とても元気な個体でした!

その後、周囲を2時間ほどかけて探してみましたが、他のクワガタの姿は見当たりませんでした。

今回、見かけたクワガタは2頭。

どうやらこの辺が今季:2016年度の野外樹液採集の潮時のようです。

今シーズンも山々には大変お世話になりました。

そこで山の神様へお世話になった感謝の気持ちを込めて、毎年の恒例行事、ご挨拶とお神酒を捧げることにしました。

昨年と同様のセリフになりますが、

「山の神様、今シーズンも大変お世話になりました。おかげ様で大きな怪我もなく、無事採集活動が出来ました。また沢山の虫達に巡り合わせていただけたことに感謝申し上げます。今日までの感謝の気持ちを込めて大地にお神酒を染み込ませますのでお受け取り下さいませ。また今後ともよろしくお願い申し上げます」

と声を出して挨拶をし、

お神酒を大地に染み込ませて、山の神様に捧げました。

この感謝の礼は各採集地ポイント、それぞれの場所で行っています。今回は3ヶ所でお礼を申し上げました。今シーズン採集に行ったポイントは5か所程なので、まだお礼を言っていない場所も後日行ってこようと思います。

というわけで、2016年度の野外採集はひとまずここで終了とさせて頂きたいと思います。

今季も沢山の虫達との出逢いがありました。この野外採集記を読み返すとその時のことが脳裏に浮かんできます。

今年は地元:宮崎県の採集は勿論ですが、月夜野きのこ園本社がある群馬県でも長期間に渡り野外採集を行いました。

群馬県でのヤナギの木での樹液採集

群馬県でのライトトラップ初挑戦!

ライトトラップに集まった沢山のカブトムシ達!

宮崎県と群馬県、野外で生えている木の種類も全く異なり、新たな発見や出逢いもあり、とても新鮮で楽しい採集活動を行うことが出来ました。

採集納めをしたばかりですが、気持ちは既に来年の虫達との出逢いが楽しみです!

また来年度も野外採集記を公開していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント