最近頻繁に羽化して来ているパプアキンイロクワガタの羽化報告です。♂の羽化を待って掲載させて頂きました。いつもパプキンはマット飼育で羽化させておりますが、今回の個体達はBasic200 にて羽化させました。

【♂48mm】

【♀30mm:色んなカラーが混じり合っています】

【♀29mm:ブルータイプです】

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:アルファック産

累代:CB

【羽化までの内容】

体長:♂48mm ♀29~30mm

【使用したエサ】

♂:Basic200、1個

♀:Basic200、1個

設定温度:23~25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し(2令投入)

羽化までの期間:♀初令幼虫~約5ヶ月

♂初令幼虫~約7ヶ月

今回はBasic200を使用しての飼育。割り出し後、2令になるまではマット飼育をして、その後Basic200に投入しました。途中交換はなし、そのままBasic200、1個での羽化でした。♀の方は十分足りましたが、♂の方は最後は菌の白い部分はなく、ほとんどマット化したような感じでした。もし2個目のBasic200に入れ替えていたらもう少し成長したのかもしれません。

この結果では、今までのマット飼育より菌糸飼育の方がより大型が出てきました。大型にはなりますが、マイナスな面もあります。それは羽化までの時間はマット飼育よりも若干長くなり、♂は大型になる反面、羽化までの時間が♀よりも2ヶ月程度もズレてしまい、結果次世代を狙う同血統ブリードにはかなり支障が出てしまいました。同累代による血の濃縮を防ぐ為にはよいかもしれませんが、色合いの固定化という面ではマイナス面となりそうです。

色合いが重視のパプアキンイロクワガタですのでマット飼育の方が羽化ズレも少ないので合っているのかもしれませんね。(^^)

使用したアイテム

久々の羽化報告です。

今日は色彩変化が楽しいパプキン♀達の羽化報告です。

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:アルファック産

累代:CB

【羽化までの内容】

体長:♂未計測。♀25~28mm

使用したエサ:きのこマット

設定温度:23〜25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し:120ccプリンカップ使用

羽化までの期間:初令幼虫~約5ヶ月

おなじみパプアキンイロクワガタ=通称パプキン。飼育はとても容易な種で、弊社のマットではきのこMat、くわMat、完熟Mat、黒土Mat 、この4種ならどのマットでも幼虫飼育&産卵が可能です。

もう少し細かく説明すると

・幼虫飼育には

きのこMat>くわMat>完熟Mat>黒土Mat

の順。

・産卵には

完熟Mat=くわMat>黒土Mat>きのこMat

の順かな。

産卵の場合、完熟MatとくわMatはほぼ同レベルに産卵してくれます。

管理温度も幼虫飼育は大きく言うならば15~28℃程度。この位幅があり、かなり強い種です。ただ産卵させるには20~25℃はあったほうが良いです(出来れば25℃程度がベスト)。

飼育する容器もプリンカップ90cc~120cc程度でほぼ交換なしで羽化まで持っていけます。以下の画像は前の日記からの抜粋ですが、このような感じで羽化してきます。

省スペースで済むのでとても管理が楽です。最近は♂も様々な色合いが作出されているようです。色彩変化を楽しむにはまさにうってつけのクワガタですよ。(^^)

使用したアイテム

皆さん、先日の日記では沢山のレスありがとうございました。

皆さんそれぞれに色々なエピソードがありますね。

はじまりは色々なきっかけがあるでしょうが、ひとつだけハッキリしている事は、皆さんクワカブが大好きだという事ですね。

勿論私もその一人です。その様な皆さんと今後も一御一緒出来たらと思います。どうぞ今後ともよろしくお願い致しますね。(^^)

さて、今日の日記の本題は、国産カブトの羽化報告です。

昨年の10/11にご紹介した記事を覚えておいででしょうか?置いていた完熟Mat

に勝手に国産カブトが飛んできて潜って産卵していたという日記です。

この時の幼虫達が今無事に羽化を始めています。

【飼育種】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

【羽化体長】♂74mm、♂67mm

【使用したエサ】完熟Mat

【使用した容器】 1100PPボトル

【えさ交換回数】途中2回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】10/11~6月上旬

今回2頭程、取り出しましたので、ちょっと順を追ってみてみましょう。

まず幼虫を入れた1100PPボトルです。

マットは完熟Mat

を使用しています。

少しずつ掘り起こしていくと・・・出ました蛹室!

中に居るのは♂個体のようです。

こっちは別の個体。最初のブラックタイプと違い、レッドタイプでした。

国産の普通種とはいえ、じっくり見るとやはり格好よいです。

飼育も簡単です。今年も7月頃から野外でも見られるでしょう。(^^)

使用したアイテム

今日は小型ノコギリ種のスペンスノコギリの羽化報告です。

【飼育種】

和名:スペンスノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus spencei spencei

産地:ミャンマー・カチン

累代:CB

【体長】♂45mm、♀27mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 460ccブロー容器(径85mm×高さ100mm)

【えさ交換回数】交換途中1回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

今ではあまり入荷の聞かないスペンスノコギリ。飼育はとても簡単です。幼虫飼育はマット、菌糸どちらでもOKです。管理温度は25℃前後。今回は大歯型ではありませんが、 この形状もなかなか味があります。

幼虫飼育は容易な方で、マット、菌糸どちらでもOKです。今回はきのこマットで飼育しました。交換1回で羽化しました。

また産卵もとても簡単です。ついでに産卵セッティングの方法もご紹介しましょう。

【産卵に使用する親虫】♂♀共に熟成している個体

【産卵に使用するマット】きのこMat、 くわMat、完熟Matがオススメ。

【産卵に使用するケース】クリーンケースM (W305×D195×H232)程度で。

【セット期間】約2ヶ月

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

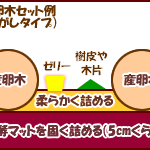

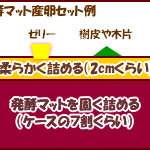

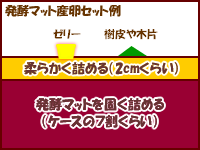

【セット方法】

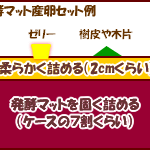

①マットのみセット

クリックでクワガタ発酵マット産卵の詳細に移動

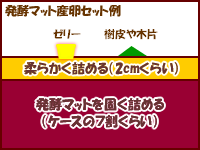

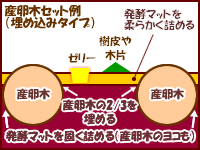

②マット+材

クリックでクワガタ産卵木セットの詳細に移動

クリックでクワガタ産卵木セットの詳細に移動

上記2パターンで行います。材を使用するときは柔らかめの材が望ましいです。わたしの場合はもっぱら①のマットのみで産卵させます。

産卵数は私がやった時は大体平均30位。

あまり多産な方ではありませんでしたが、是非機会がありましたら挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

今日は、国産のかなりマイナーな種に位置するのではないでしょうか・・・。

私が紹介するのは初登場になります。スジクワガタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:スジクワガタ

学名:Dorcus striatipennis

産地:日本・群馬産

累代:WF1

【羽化体長】♂35mm

【使用したエサ】くわMat

【使用した容器】500ccブロー容器

【えさ交換回数】交換途中1回

【設定温度】20~22℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約9ヶ月(合計11ヶ月)

国産のドルクス系に位置するスジクワ。一見コクワガタと見分けがつかないように見えますが、

大型になると顎の内歯が斧のように台形になるのが特徴です。小型の場合でもスジクワ慣れれば見分けはつきます。

♀の方はこれも小型ながら背中に縦筋が入ります。

山地性が強く、少し深いところに生息しています。もっぱら木に小さな穴を開けて住み着いていることが多いようです。(私が採集した時の場合)

今回の個体はその野外♀からの持ち腹個体です。今回は山地性の傾向も考えて温度低めで管理してみました。結果は35mmと大歯は出ましたが、

まだまだ大型は狙えるはずです。野外ものには大きく及びませんからね・・・。

幼虫飼育は比較的容易です。今回はくわMatで羽化させてみました。

また産卵の方についてもちょっと触れておきましょう。この種意外になかなか産卵が難しく、取れても数が少ないんです。

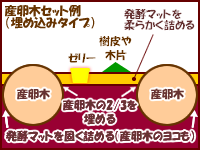

一応ドルクス系ということでオオクワと同様のセットで組みました。以下の様な感じです。

【産卵に使用するマット】マットは何でもOK+材1~2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースS程度で十分

【産卵管理温度】20~22℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

上記のような感じ。先日紹介したセアカのセットと全く同様です。

このセットで組んで、取れた幼虫は8頭位だったと思います。

なかなか手強いスジクワ、大型の個体はとても格好よいです。

これから夏シーズンの採集季節を迎えるのでスジクワを採集した際には是非一度ブリードに挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

パリー(セアカ)フタマタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:セアカフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius parryi

産地:スマトラ産

累代:WF1

【羽化体長】♂80mm、♀43mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×高さ145mm)

【えさ交換回数】途中3回

【設定管理温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂:2令投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

♀:2令投入して約8ヶ月(合計10ヶ月程度)

おなじみセアカフタマタクワガタ。この個体は野外♀よりの持ち腹産卵です。幼虫飼育は比較的容易で、マット、菌糸どちらでもいけます。今回はきのこMat で飼育しました。合格ラインの80mmが出たので満足しておりますが、まだまだ大型を目指したい種です。 ♀の方が2ヶ月ほど先に羽化していたのですが♂の羽化を待ってのご紹介でした。

この顎の湾曲が何とも言えません。格好よいです!それとヒラヒラと威嚇警戒する触覚。凶暴です。

ちなみに産卵は材産みです。

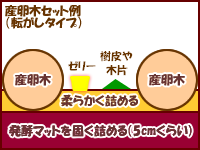

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

【産卵に使用するマット】マットは何でもOK+材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

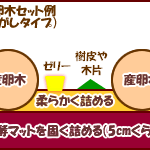

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。フタマタ系は材産みが主体なのでマットは食が出来るマットならばなんでもOKです。針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。きのこMat 、くわMat 、完熟Mat 、黒土MatどれでもOKです。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。この画像で使用しているのはコナラ材2本です。少し柔らかめの材です。

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。

産卵数は多産ではないです。親によっても当たり外れが激しい種です。(^^)

使用したアイテム

2009年6月3日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

セアカフタマタクワガタ, 幼虫飼育, 羽化, 飼育日記

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日の小型ノコギリの紹介が意外にも好評だったので、今回も小型種の紹介をします。

今回はムナコブクワガタです。この個体は少し前に羽化しましたが、やっと体が固まってきました。

【♂30mm】

【飼育種】

和名:ムナコブクワガタ

学名:Rhyssonotus nebulosus

産地:オーストラリア

累代 CB

【体長】♂30mm、♀25mm

【使用したエサ】くわMat

【使用した容器】 460ccブロー容器(径85mm×高さ100mm)

【えさ交換回数】交換1回

【設定管理温度】20~23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

模様が独特の特徴があるムナコブクワガタ。体が湿っているときは真っ黒ですが、乾いてくると上記の画像のように独特の風貌に変貌します。 小型種ながらとても奇怪かつ可愛いクワガタです。

飼育はとても簡単です。幼虫飼育はマット、菌糸どちらでもOKです。

前回25℃管理で飼育したとき、蛹化の段階で結構落ちる個体がありましたので、今回は少し温度を低めに設定して管理しました。 少し低温気味でも問題なく羽化してくれました。

この種は産卵もとても簡単です。ついでに産卵セッティングの方法もご紹介しましょう。

【産卵に使用する親虫】♂♀共に熟成している個体

【産卵に使用するマット】きのこMat、くわMat、完熟Matがオススメ。

【産卵に使用するケース】クリーンケースM (W305×D195×H232)程度で。

【セット期間】約2ヶ月

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

①マットのみセット

クリックでクワガタ発酵マット産卵の詳細に移動

②マット+材

クリックでクワガタ産卵木セットの詳細に移動

上記2パターンで行います。材を使用するときは柔らかめの材が望ましいです。わたしの場合はもっぱら①のマットのみで産卵させます。

産卵は結構多産で、多い時は50頭以上幼虫が取れるときもあります。

風変わりなとても可愛いムナコブクワガタ。是非挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

今日は小型の色ノコギリ、ブルイジンノコギリの羽化報告です。

【飼育種】

和名:ブルイジンノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus bruijini pelengensis

産地:セレベス

累代 CB

【体長】♂42mm、♀25mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 460ccブロー容器(径85mm×高さ100mm)

【えさ交換回数】交換なし

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

色虫的要素がつよいブルイジンノコギリ、♂はツートンの色合い、♀は光沢がとてもキレイです。

飼育はとても容易で、マット、菌糸、どちらでも大丈夫です。今回はきのこMat

で飼育してみました。マット飼育で約半年弱で羽化しますので菌糸ならばもう少し早いかもしれません。

小型種ですので飼育スペースも小さくてOK。今回も460ccブロー容器で交換なしで羽化できました。

羽化直後の個体は非常にキレイですので必見です!

機会がありましたら是非一度トライしてみて下さいね。(^^)

使用したアイテム

今日はフタマタ種:マンディブラリスフタマタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:マンディブラリスフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius mandibularis sumatranus

産地:スマトラ島産

累代:WF1

【羽化体長】♂94mm

【使用したエサ】♂Element1100 ~Element1400の2本

【設定管理温度】20~23℃位

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計12ヶ月程度

大顎がとても格好の良いマンディブラリスフタマタ。幼虫飼育は比較的容易で、菌糸は勿論のこと、きのこMat 、くわMatのマット飼育でも順調に育ってくれます。今回使用したのはElement1100 ~Element1400の2本。 結果的には♂94mmという結果でした。

マンディブ♀は野外品は同種の判別が難しいとされ、野外品で購入するのは敬遠されていた時代もありました。最近はその様な事も減り、今回羽化した個体の親♀も野外品ワイルドの持ち腹個体です。

今度はブリードものでの繁殖に挑戦します。

ちなみにセット方法は以下の様な方法で行います。

(下に紹介したのはフォルスターをセットした時の様子です同じフタマタ種ですので参考にして下さいませ)

【産卵に使用したマット】完熟Mat+コナラ材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】23~25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

フタマタ系は材産みが主体なので

マットは食が出来るマットならばなんでもOKです。

針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた

事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。

この時はは完熟Matをしようしてみました。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。

今回使用したのはコナラ材2本です。

少し柔らかめの材です。

>

>

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。

沢山産むのを期待します。また結果はご報告しますね。(^^)

使用したアイテム

国産オオクワガタの羽化のご紹介です。

いつも♂ばかり紹介するので今回は♀にスポットを当ててみました。

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus curvidens binodulosusu

産地:日本国佐賀県産

累代:CB

【羽化体長】♀約48mm

【使用したエサ】Element1100

1本使用

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】1令後期投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

菌糸ビンを掘り起こしてみました。すると羽化したての♀が・・・

慎重に取り出してみました。まだ真っ赤です。ほんの数時間前に羽化したばかりですね。サイズは羽先までで48mmありましたが、

固まる頃にはもう少し縮むかもしれません。

本来ならばこの状態の時には取り出すのは止めた方が無難です。今回は撮影のためにちょっと♀君に無理してもらいました。ごめんなさい・・。

今回は使用した菌糸ビンも1本。比較的低温で管理した為、蛹化する前までは菌糸ビン自体もまだキレイだったのですが、

蛹化の部屋を作る為に幼虫が暴れてしまって下の方が土化してしまいました。菌糸ビンさえ劣化しなければ♀は1本で十分ですね。(^^)

最近のコメント