最近だいぶん冷え込んできました。冬の到来ですね。

お客様からの質問で最近は国産クワガタ成虫の越冬や国産クワ幼虫の冬場の管理について多く質問されます。

今回はこの日記上にて私なりのやり方をご紹介したいと思います。

・国産オオクワガタ成虫の場合

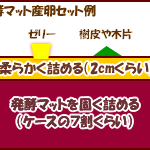

国産オオクワガタの越冬の方法について画像で説明したいと思います。

今回越冬をさせるのは国産オオクワガタ♂1頭です。

・まず用意したのはクリーンケースSS です。オオクワガタ1頭程度ならこの大きさでも十分だとは思いますが、

もっと大きくても全然構いません・・・というよりスペースは広い方がより良いです。

・越冬させるマット、今回はほだマットを使用。少し加水し、水分調整をします。この際、マットが固まる位の水分量では多すぎます。水分は少なめにします。

・今回の越冬の主役:国産オオクワガタくん

・さぁセット開始です。まずはケースにマットを軽く敷き詰めます。マットは押詰めません、軽くです。

・主役の国産オオクワガタくんを入れます。

・わたしの場合ですが、生体が隠れれるように木片を1~2本入れます。

・その上からまたほだマットを軽くかぶせます。この時も押詰めずに軽く空気を含ませるような感じでかぶせます。

マットはケース高さの約8割程度までかぶせます。

・上部には転倒防止の木片とゼリー。完全に潜って上部に出てこなくなったらゼリーは撤去しても良いですが、

セット初めの時は越冬のスイッチがまだ入り初めかどうかの時期ですので、一応ゼリーは入れておきます。

・フタをして完了。

・上の段階のままでもOKですが、コバエ等から守る為に新聞紙とディフェンスシートを用意する手もアリです。

・ディフェンスシートを容器の大きさに切って乗せます。

・次に新聞紙を乗せます。私はいつも2~3重に折り曲げます。

・最後にフタをして完成です。

如何でしたでしょうか。

私は越冬するクワガタは上記のような方法でセットします。

また国産オオクワガタだけでなく、外国産のクワガタでも台湾オオクワガタ、ホペイなどは越冬させます。

それと形は似ていますが、国産ヒラタは厳しい寒さにはあまり強くはありません。

私なりには越冬は極力控えた方が良いと判断しています。ご参考までに・・・。

・国産クワガタ幼虫の場合

今度は幼虫の場合ですが、冬場に温度管理をすれば、冬の間もエサを食しますので成長を続けます。

常温管理の下におけばある程度の寒さに達した時点で越冬し始めます。この間はエサを食さないので成長は止まります。

やり方は飼育される方のお好みで選んで頂ければと思います。

より自然に近い方法がお好みならば常温飼育、冬場も成長させたいのであれば温度管理飼育・・・とうい具合です。

これから寒い冬が来ますが、皆さん一緒に頑張っていきましょう。(^^)/

使用したアイテム

最近頻繁に羽化して来ているパプアキンイロクワガタの羽化報告です。♂の羽化を待って掲載させて頂きました。いつもパプキンはマット飼育で羽化させておりますが、今回の個体達はBasic200 にて羽化させました。

【♂48mm】

【♀30mm:色んなカラーが混じり合っています】

【♀29mm:ブルータイプです】

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:アルファック産

累代:CB

【羽化までの内容】

体長:♂48mm ♀29~30mm

【使用したエサ】

♂:Basic200、1個

♀:Basic200、1個

設定温度:23~25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し(2令投入)

羽化までの期間:♀初令幼虫~約5ヶ月

♂初令幼虫~約7ヶ月

今回はBasic200を使用しての飼育。割り出し後、2令になるまではマット飼育をして、その後Basic200に投入しました。途中交換はなし、そのままBasic200、1個での羽化でした。♀の方は十分足りましたが、♂の方は最後は菌の白い部分はなく、ほとんどマット化したような感じでした。もし2個目のBasic200に入れ替えていたらもう少し成長したのかもしれません。

この結果では、今までのマット飼育より菌糸飼育の方がより大型が出てきました。大型にはなりますが、マイナスな面もあります。それは羽化までの時間はマット飼育よりも若干長くなり、♂は大型になる反面、羽化までの時間が♀よりも2ヶ月程度もズレてしまい、結果次世代を狙う同血統ブリードにはかなり支障が出てしまいました。同累代による血の濃縮を防ぐ為にはよいかもしれませんが、色合いの固定化という面ではマイナス面となりそうです。

色合いが重視のパプアキンイロクワガタですのでマット飼育の方が羽化ズレも少ないので合っているのかもしれませんね。(^^)

使用したアイテム

先月に1回目の割り出しをしたヒルスシロカブトの2回目の割り出し報告です。

ヒルスシロカブトの産卵の割り出しを行いました。

【ヒルスシロカブトの参考画像】

【産卵に使用した種】

和名:ヒルスシロカブト

学名:Dynastes hyllus

産地:メキシコ

累代:CB

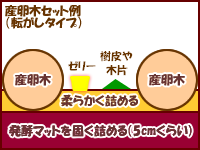

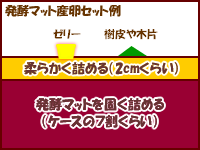

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果:1回目】卵 41卵+幼虫1頭

【産卵結果:2回目(今回)】卵 33卵+幼虫0頭

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始9/20~10/15(25日間)

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

今回2回目の割り出しも25日。結果は33卵と前回よりも少しペースが落ちました。今回の産卵セットを組む前に親♀がちょっと軽い気がしたので心配していましたが、何とか30は産んでくれました。でも次回はちょっと厳しいかもしれません。

次回も今回と同じようにまた3週間後位に割り出します。

またご報告いたしますね。(^^)

使用したアイテム

この飼育日記を管理するPCが故障してしまい修理に出していた為、しばらく日記をアップ出来ませんでした。その間ここを見てくれた方々様本当に申し訳御座いませんでした。深くお詫び申し上げます。

さて、その間質問が来ていたようですね。

【きのっ子さん】

>現在パリーオオクワのメスをワイルド持ち腹でセットして1ヶ月後割り出しを行い幼虫を取ることができたのですが、このメスは2回目の産卵セットを組もうと思うのですが可能でしょうか?またワイルド持ち腹で有精卵を産み終えたメスはShihoさんはどうしていますか?標本にするか、そのまま飼育するかなど迷っているのですがどうしていますか?お答え頂ければ幸いです。

1回目のセットで幼虫を取ることが出来たのならば、2回目のセットでも取る事は可能です。ただし極端に♀が軽くなっていたり、衰弱しきっていたりしているのならば産卵しない場合もあります。

それと無事産卵を終えてまだ生存しているのならばわたしの場合はそのまま寿命まで飼育してあげます。勿論標本にされる方もいらっしゃるでしょう。それは人それぞれのやり方ですので、きのっ子さんが標本を収集しているのならば標本にしても良いと思いますよ。(^^)

以上、短いですが、今月初めての日記でした。

しかしPCというのは突然調子が悪くなってしまいますよね~。何が原因なのかは分かりませんでしたが突然PCが使えなくなってしまうというのは大変不便なものですね。改めて実感しました。

またこれから飼育日記頑張りますのでよろしくお願い致しますね。(^^)

使用したアイテム

久々の登場、サバゲノコギリです。

【サバゲノコギリ♂62mm】

【飼育種】

和名:サバゲノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus savagei

産地:アフリカ・カメルーン産

累代:F2

【羽化体長】♂62mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×高さ145mm)

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約9ヶ月(合計11ヶ月程度)

アフリカを代表する色ノコ、サバゲノコギリ。

幼虫飼育はとても容易で、菌糸、マット、どちらでもいけます。

本来菌糸で育てた場合は、半年程度で羽化するのですが、

今回はマット飼育だったということと、管理温度が少し低めだったことより少し時間がかかりました。

サイズ的には60mmは越えたのでまずまずといったところです。

このサバゲノコ、幼虫飼育はとても容易ですし、産卵も比較的容易な方です。

ただ♂の気性が少し激しい所もあり、ペアリングの際に♀殺しを多発する事があります。

ペアリングの際には十分な熟成と♀が逃げ込める環境をつくってセットする必要があります。

ペアリングさえ上手くいけば産卵は容易です。

あまり多産な種ではありませんが、それでもしっかりと産んでくれます。

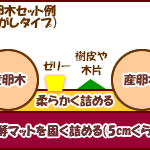

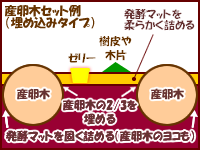

産卵はどちらかというと材に産むタイプです。固く詰めたマットにも産む事もありますが、私の場合はほぼ材に産ませます。セット方法は以下のような感じです。

【産卵にオススメのマット】くわMat 、完熟Mat +コナラ材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースM (W305×D195×H232)

【産卵管理温度】20~22℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです

この様な感じでセットすればOKです。

小型のノコギリですが、体色はとてもキレイなサバゲノコギリ。

皆さんも是非機会がありましたら飼育してみては如何でしょうか。(^^)

使用したアイテム

今日で大型連休(シルバーウィーク)も終了!皆さん楽しまれたでしょうか?(^^)当園も明日から営業再開ですが、一足早く日記の更新です。

少し前に割り出したパリー(セアカ)フタマタの産卵結果のご報告です。デジカメ故障の為画像は過去の日記の参考画像になりますが御勘弁下さいませ。申し訳御座いません。

パリー(セアカ)フタマタの産卵結果報告です。

【飼育種】

和名:セアカフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius parryi

産地:スマトラ産

累代:天然ワイルド♀よりのWF1

【産卵結果】幼虫17頭+卵6個

【産卵期間】セット開始して約1ヶ月半程度

【産卵に使用するマット】今回はきのこMat使用+材2本(コナラ)

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

ちなみに産卵は材産みです。

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

クリックでクワガタ産卵木セットの詳細に移動

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

フタマタ系は材産みが主体なのでマットは食が出来るマットならばなんでもOKです。針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。

きのこMat、くわMat、完熟Mat、黒土MatどれでもOKです。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。この画像で使用しているのはコナラ材2本です。少し柔らかめの材です。

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。産卵数は多産ではないです。親によっても当たり外れが激しい種です。今回は幼虫17頭に卵6個と計23程度産んでくれたようです。親♀は既に死亡。やはり多産ではなかったです。

フタマタは産卵が難しいとよく聞きますが、数は少ないものの産まない種ではないので是非挑戦してみて下さいませ。その独特のフォルムはとても格好よいですよ。(^^)

使用したアイテム

久しぶりにデータ紹介。ヒルスシロカブトの登場です。

ヒルスシロカブトの産卵の割り出しを行いました。

今回は黒土Mat でセットしました。

※すみません、撮影中にデジカメを落下させてしまいまして一部破損してしまい、修理に出しました。 そのせいで今回画像が撮れませんでした。しばらくは新しい画像がアップできませんが御勘弁下さいませ。 参考にする為に過去の画像を再使用させて頂きます。御了承下さいませ。

【産卵に使用した種】

和名:ヒルスシロカブト

学名:Dynastes hyllus

産地:メキシコ

累代:CB

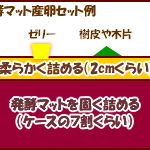

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果:1回目】卵 41卵+幼虫1頭

【産卵に使用したマット】黒土Mat

【セット期間】開始~約25日間

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

セット開始して約25日程度で卵40回収。まずまずのスタートです。幼虫は1頭いましたが、孵化したばかり。 頭もまだ色が固まっていないような感じでした。おそらく数時間前に孵化したような感じです。

親♀自体はちょっと軽い気もしますがまだいけそうです。黒土Mat は熟度が高い分親個体が好んで産卵してくれます。特にカブトの産卵には合うようです。

次回も3週間後位に割り出します。

またご報告いたしますね。(^^)

使用したアイテム

毎年冬が来るとご紹介している冬場の管理(温度対策)についての紹介です。

この日記を長年御覧の方には「また同じネタかよ~」とおっしゃるのもごもっともで心苦しいのですが、

今年もクワ飼育を初めたばかりの方達より結構質問が来るので、毎年恒例のご紹介をしたいと思います。大変恐縮ですが、御了承下さいませ。

外国産のクワカブにとっては寒さの厳しい時期です。では、クワカブを冬場にどう管理するか?

昨年も同様の記事を書きましたが、最近よく質問される事が多いので、

今日は生体を飼育するに至って冬場の管理のやり方の一例を私Shiho流ではありますが、改めてご紹介したいと思います。

(上記でも書きましたが、やり方&ご紹介内容は過去の日記の重複になりますが、御了承下さいませ)

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。ですが、

外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もある)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、

かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?

答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようですが、

少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は簡易温室を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、

ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今日はその中で少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介します。

【3つの発泡スチロールを使用した小型簡易温室】

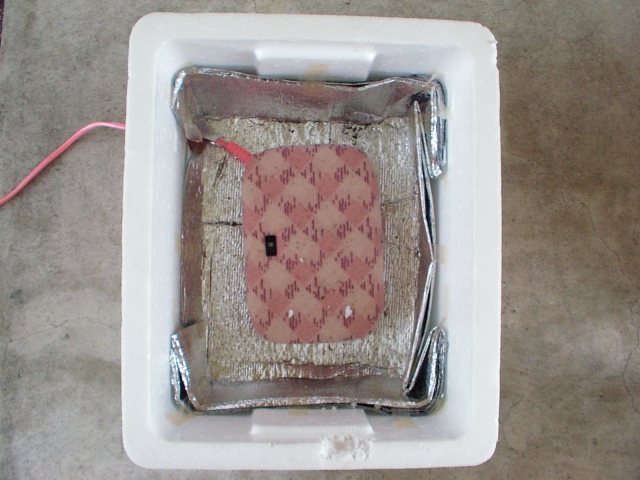

3つの発泡の内、2つを底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。

今回は電気あんかを温源に使用しました。

コードの穴の部分は切り取った部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

この温室は小さいので多数の数は置けません。

また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。

置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

中に温度計を1本入れて確認すると良いと思います。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

後は飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、

一定の温度を保つ事も可能です。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。

しかし皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。

例えば北海道で使用するのと沖縄でしようするのとでは全然違ってきます。

それぞれの管理する部屋にあった温室作りが大事だと考えます。しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りましょう。

(^^)

使用したアイテム

回答が遅くなってしまいすみませんでした。

【虫シゲ さん】

基本常温管理なので常に加湿気味でした。??

常温組には普通のプラケース+新聞紙が一番みたいですね。

確かにクリーンケースは加湿気味にすると中で蒸れてしまう傾向があるみたいです。

新聞紙を挟んで余分な水分を取るなどの工夫は必要だと思います。普通のプラケース(上部のフタが網目のやつ)

は水のはけは確かに抜群に良いです。ただこちらは逆に乾燥しやすい為、これからの時期、特に冬場は空気が乾燥するので注意が必要です。

なかなか難しいですよね。

【ドルクスマニアさん】

インターメディアは右中足のフセツが欠けているのですがこの個体はペアリングには問題はないでしょうか?

御質問ありがとうございます。(^^)

ペアリングですが、いわゆる交尾の際には足は箇所によっては結構重要になってきます。交尾をする時は前足で♀をガッチリ捕まえますので

(ドルクス系やティタヌス系はちょっと違いますが)前足がないと結構キツイです。中足は補佐をしますので、

あるにこしたことは無いですが、無くても何とかなると私は考えます。

ですので、この場合、ラコダールはちょっと厳しいかもしれません。

ただ残っている右前足でバランスを取る事が出来れば出来なくは無いと思います。両前足が無かったら、かなり致命的でしょうけど・・・。

次にインターメディアの場合は中足ですので特に問題はないと思います。私ならばあまり気にしません。

>また、ツヤクワガタ類は2回目のペアリングは可能でしょうか?

ペアリングの回数は良く聞かれますが、私のやりかた(考え方)は基本的にどの種に関しても1回です。1回の交尾で産まなかった場合、

再交尾させる事もありますが、ほとんどしないです。でも2回目の交尾って♀が嫌がってなかなか上手くいかないんですよね~。

ご参考までに・・・。(^^)

【 KATANAさん 】

>ただ・・・・私の場合、幼虫飼育が鬼門になっていて、生存率がつねに1割弱というさんさんたる結果になっています。

(ほとんどが3令で落ちてしまっています・・・;;)

はっきりした原因は不明ですが、酸欠が一番疑わしいと考えています。

メタリはノコやフタマタと比べると、酸欠になりやすい気がするのですがshihoさんはどう思われます?

御質問ありがとうございます。(^^)

そうですね、昔からマット飼育する場合、ドルクス系は固く詰めると良いが、

メタリや他の色虫系はあまりマットを固く詰めると良くないと言われて来ました。これはその虫の潜航能力を示唆しているのかもしれません。

固く詰めすぎると確かに底に行けば行くほど酸素の回りは悪くなりますので、酸欠になりやすいです。

こういった意味合いから確かに酸欠の可能性もあるのかもしれませんね。マット飼育する場合は、少し軽めに詰めると良いと思います。

あまり軽くても良くはありませんが、ガチガチと力を入れて詰めるのではなく、最後にギュッギュッと押詰めるような感覚で・・・。

ちょっと表現が分かりにくくてすみません・・・。ご参考までに・・・。(^^)

使用したアイテム

10月も最終週に入りました。今週もスタートです。(^^)

皆さん、レスありがとうございます。

【まーぼーさん】

>菌糸飼育の方が早く羽化するイメージがありましたが、マット飼育の方がサイクルを早くすることができるんですね!うちはもうすぐ苦手なパプキンをブリードする予定なので、shihoさんの過去の記事を見つつ、 ブリードの準備を進めたいと思っています^^

いつもレスありがとうございます。(^^)

そうなんですよね。菌糸の方が確かに早く羽化するパターンを考えてしまうのですが、 マットだと栄養価が少ないと判断するのか結構早めに羽化してしまいそのせいか小型化 (小型といっても大歯が出るくらいのサイズには十分なるのですが・・・)してしまうのかもしれません。 まぁマット飼育でも広い容量の容器でじっくり低温で育てれれば大型が羽化してくるとは思いますが・・・。

羽化ズレを最小限に防ぐには小容量の容器で(私は120cc程度のプリンカップを愛用しています)、 設定温度は25℃程度でやれば♀に遅れること3~4週間程度で♂は羽化を始めてくれています。 ♂の大型を狙うのと次世代につなげるのを同時に考えてもいいのかもしれませんね、(^^)

【かぶっちさん】

>最近は小型種を中心に育てています。私もパプキンをブリードしたいと思っています。いろんな色がでるといいなあと、 とても楽しみです!

そうですね、パプキンの楽しみは何と言っても様々なカラーにあると言っても過言ではないですからね~。 是非ブリードして楽しんでみて下さいね~。良い色合いが出るといいですね。(^^)

【マイケル ウチムラー さん】

>お久しぶりです。マイケル・ウチムラーでございます。今度、某ショップへ虫を買いに行こうかなと思っているのですが、ヘラヘラの成虫ペアかヘラヘラ3令ペア(孵化後6ヶ月)なんですが、やっぱり季節的に3令ペアの方がいいでしょうか?

ご無沙汰しております。レスありがとうございます。(^^)

ヘラヘラですか、そうですね~。ヘラヘラ自体は日本のクワカブではないので時期的には特にどの時期がよいとうのは無いと思いますよ。 逆に言えばどの時期にどのステージの生体を飼育してもよいという事です。 ただしこれから寒くなるので冬場は温度管理は絶対必要になります。ある程度強い種ですが、 16~28℃位までの間で飼育出来れば大丈夫だと思いますよ。(^^)

皆さん、沢山のレスありがとうございました~。