パリー(セアカ)フタマタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:セアカフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius parryi

産地:スマトラ産

累代:WF1

【羽化体長】♂80mm、♀43mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×高さ145mm)

【えさ交換回数】途中3回

【設定管理温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂:2令投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

♀:2令投入して約8ヶ月(合計10ヶ月程度)

おなじみセアカフタマタクワガタ。この個体は野外♀よりの持ち腹産卵です。幼虫飼育は比較的容易で、マット、菌糸どちらでもいけます。今回はきのこMat で飼育しました。合格ラインの80mmが出たので満足しておりますが、まだまだ大型を目指したい種です。 ♀の方が2ヶ月ほど先に羽化していたのですが♂の羽化を待ってのご紹介でした。

この顎の湾曲が何とも言えません。格好よいです!それとヒラヒラと威嚇警戒する触覚。凶暴です。

ちなみに産卵は材産みです。

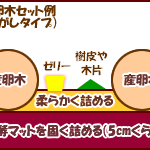

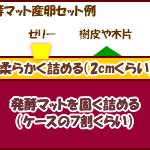

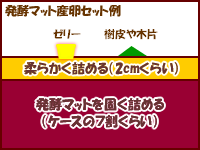

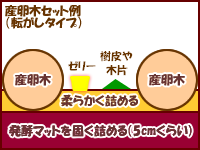

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

【産卵に使用するマット】マットは何でもOK+材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

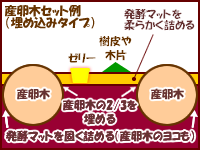

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。フタマタ系は材産みが主体なのでマットは食が出来るマットならばなんでもOKです。針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。きのこMat 、くわMat 、完熟Mat 、黒土MatどれでもOKです。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。この画像で使用しているのはコナラ材2本です。少し柔らかめの材です。

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。

産卵数は多産ではないです。親によっても当たり外れが激しい種です。(^^)

使用したアイテム

2009年6月3日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

セアカフタマタクワガタ, 幼虫飼育, 羽化, 飼育日記

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日の小型ノコギリの紹介が意外にも好評だったので、今回も小型種の紹介をします。

今回はムナコブクワガタです。この個体は少し前に羽化しましたが、やっと体が固まってきました。

【♂30mm】

【飼育種】

和名:ムナコブクワガタ

学名:Rhyssonotus nebulosus

産地:オーストラリア

累代 CB

【体長】♂30mm、♀25mm

【使用したエサ】くわMat

【使用した容器】 460ccブロー容器(径85mm×高さ100mm)

【えさ交換回数】交換1回

【設定管理温度】20~23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

模様が独特の特徴があるムナコブクワガタ。体が湿っているときは真っ黒ですが、乾いてくると上記の画像のように独特の風貌に変貌します。 小型種ながらとても奇怪かつ可愛いクワガタです。

飼育はとても簡単です。幼虫飼育はマット、菌糸どちらでもOKです。

前回25℃管理で飼育したとき、蛹化の段階で結構落ちる個体がありましたので、今回は少し温度を低めに設定して管理しました。 少し低温気味でも問題なく羽化してくれました。

この種は産卵もとても簡単です。ついでに産卵セッティングの方法もご紹介しましょう。

【産卵に使用する親虫】♂♀共に熟成している個体

【産卵に使用するマット】きのこMat、くわMat、完熟Matがオススメ。

【産卵に使用するケース】クリーンケースM (W305×D195×H232)程度で。

【セット期間】約2ヶ月

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

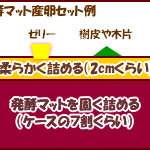

【セット方法】

①マットのみセット

クリックでクワガタ発酵マット産卵の詳細に移動

②マット+材

クリックでクワガタ産卵木セットの詳細に移動

上記2パターンで行います。材を使用するときは柔らかめの材が望ましいです。わたしの場合はもっぱら①のマットのみで産卵させます。

産卵は結構多産で、多い時は50頭以上幼虫が取れるときもあります。

風変わりなとても可愛いムナコブクワガタ。是非挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

今日は小型の色ノコギリ、ブルイジンノコギリの羽化報告です。

【飼育種】

和名:ブルイジンノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus bruijini pelengensis

産地:セレベス

累代 CB

【体長】♂42mm、♀25mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 460ccブロー容器(径85mm×高さ100mm)

【えさ交換回数】交換なし

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

色虫的要素がつよいブルイジンノコギリ、♂はツートンの色合い、♀は光沢がとてもキレイです。

飼育はとても容易で、マット、菌糸、どちらでも大丈夫です。今回はきのこMat

で飼育してみました。マット飼育で約半年弱で羽化しますので菌糸ならばもう少し早いかもしれません。

小型種ですので飼育スペースも小さくてOK。今回も460ccブロー容器で交換なしで羽化できました。

羽化直後の個体は非常にキレイですので必見です!

機会がありましたら是非一度トライしてみて下さいね。(^^)

使用したアイテム

グラントシロカブトの産卵の割り出しをしました。

【飼育種】

和名:グラントシロカブト

産地:アリゾナ州

累代:CB

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始~約2ヶ月半日間

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

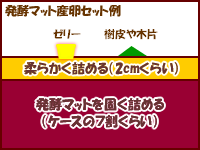

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

クリックでカブトムシ発酵マット産卵の詳細に移動

卵期間の長いグラントですが、今回は採卵ではなく、産卵セットをそのまま放置し、自然孵化を促してみました。

とうのは、産卵セットしてから約1ヶ月半位でケース底面に幼虫が2頭ほど見えたんです。

皆さんご存知のようにグラントは卵の期間が非常にながく長いものでは孵化までに半年以上かかるものもあります。 ですが今回は産卵セット開始して約1ヶ月半程度で幼虫を確認出来ました。ここで考えたのが 「採卵して卵を別管理するよりそのまま自然孵化させた方がより早く孵化するのでは?」という考えでした。

ただその時点で割り出す勇気は無かったのでもう1ヶ月延ばしてセット後約2ヶ月半程度で割り出しを決行しました。

その結果は・・・割り出し時の光景を撮影しましたので順を追ってご紹介します。

産卵セットをまるごとひっくり返したところ。幼虫と卵が見えました。

割り出し後の様子。卵も沢山ありますが、それよりも幼虫の数が多くてびっくりしました。

卵はみな良質な有精卵です。真ん中左上の少し茶色いのは孵化したばかりの初令幼虫です。

今回の結果は

産卵結果:

幼虫回収:47頭

卵回収:25個

という結果でした。

取れた数はさほど驚く数字ではないです。ただ今回の収穫は自然孵化させた場合(幼虫回収をした場合)、 2ヶ月半程度で2/3程度の卵が孵化していたということです。採卵して別環境で保管するよりも自然孵化の方がスピードが速いのでしょうか・・ ・。今回はまだ1回目ですので、この結果を見ただけでは何とも言えません。もうあと2~3回この方法で試してみようと思います。(^^)

使用したアイテム

今日はフタマタ種:マンディブラリスフタマタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:マンディブラリスフタマタクワガタ

学名:Hexarthrius mandibularis sumatranus

産地:スマトラ島産

累代:WF1

【羽化体長】♂94mm

【使用したエサ】♂Element1100 ~Element1400の2本

【設定管理温度】20~23℃位

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計12ヶ月程度

大顎がとても格好の良いマンディブラリスフタマタ。幼虫飼育は比較的容易で、菌糸は勿論のこと、きのこMat 、くわMatのマット飼育でも順調に育ってくれます。今回使用したのはElement1100 ~Element1400の2本。 結果的には♂94mmという結果でした。

マンディブ♀は野外品は同種の判別が難しいとされ、野外品で購入するのは敬遠されていた時代もありました。最近はその様な事も減り、今回羽化した個体の親♀も野外品ワイルドの持ち腹個体です。

今度はブリードものでの繁殖に挑戦します。

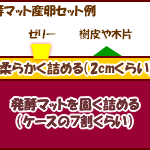

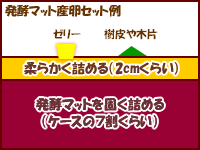

ちなみにセット方法は以下の様な方法で行います。

(下に紹介したのはフォルスターをセットした時の様子です同じフタマタ種ですので参考にして下さいませ)

【産卵に使用したマット】完熟Mat+コナラ材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】23~25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

フタマタ系は材産みが主体なので

マットは食が出来るマットならばなんでもOKです。

針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた

事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。

この時はは完熟Matをしようしてみました。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。

今回使用したのはコナラ材2本です。

少し柔らかめの材です。

>

>

このようにフタマタ系の場合はマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

後は材の表面に卵を産み付けてくれます。

沢山産むのを期待します。また結果はご報告しますね。(^^)

使用したアイテム

国産オオクワガタの羽化のご紹介です。

いつも♂ばかり紹介するので今回は♀にスポットを当ててみました。

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus curvidens binodulosusu

産地:日本国佐賀県産

累代:CB

【羽化体長】♀約48mm

【使用したエサ】Element1100

1本使用

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】1令後期投入して約5ヶ月(合計7ヶ月程度)

菌糸ビンを掘り起こしてみました。すると羽化したての♀が・・・

慎重に取り出してみました。まだ真っ赤です。ほんの数時間前に羽化したばかりですね。サイズは羽先までで48mmありましたが、

固まる頃にはもう少し縮むかもしれません。

本来ならばこの状態の時には取り出すのは止めた方が無難です。今回は撮影のためにちょっと♀君に無理してもらいました。ごめんなさい・・。

今回は使用した菌糸ビンも1本。比較的低温で管理した為、蛹化する前までは菌糸ビン自体もまだキレイだったのですが、

蛹化の部屋を作る為に幼虫が暴れてしまって下の方が土化してしまいました。菌糸ビンさえ劣化しなければ♀は1本で十分ですね。(^^)

使用したアイテム

先日、コーカサスオオカブトの産卵セットの割り出しを行いました。

天然個体♀より持ち腹産卵です。

【産卵に使用した種】

和名:コーカサスオオカブト

学名:Chalcosoma caucasus

産地:ジャワ産

累代:天然個体

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果】幼虫28頭

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始~約1ヶ月半

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

クリックでカブトムシ発酵マット産卵の詳細に移動

今回のセットはセット開始から約2週間ほどで♀が死亡したのがケース側面より分かっていました。 卵が産んでいるかどうかは分からなかったのですが、あえて採卵せずそのまま放置して自然孵化を試みました。結果は28頭(幼虫) と少し物足りない結果になってしまいました。♀が天然個体だった為に寿命が早く尽きてしまったのが残念です。

産卵自体はとても容易な種だといえます。今回は少なかったですが、過去には多い時には100近く採卵出来たときもありました。

これからデパートやホームセンター、ショップなどでよくお見かけする事がおおくなるコーカサス、 是非一度チャレンジしてみては如何でしょうか?(^^)

使用したアイテム

GWも終了しました。

長いお休み、皆さん楽しく過ごせましたでしょうか?(^^)

さて今日からまた頑張って行きたいと思います。

GW明けの一発目の作業としてネプチューンオオカブト幼虫のエサ交換をしてみました。

今日はその交換の様子を少し撮影してみたので御覧下さいませ。

そのまえに・・・まずはネプチューンオオカブトを知らない初心者の方へ・・・。

下の画像個体♂がネプチューンオオカブト成虫の♂画像です。

【飼育種】

和名:ネプチューンオオカブト

学名:Dynastes neptunne

産地:エクアドル

累代:F2

上記の個体は2006に羽化した個体で体長138mmあります。

ヘラクレスとはまた違った漆黒のボディと今にも折れそうな細長い角が魅力的です。

さて今回交換した幼虫くん達です。

【使用しているエサ】きのこマット

【使用している容器】 1800ccブロー容器(径137mm×高さ155mm)

【えさ交換回数】現在2回目

【設定管理温度】18~20℃前後

【今までにかかった時間】♂♀共に8ヶ月程度経過です。

【交換する際の注意】基本的に全交換ですが、少しだけ交換前のマットを入れます。

上記に書いているように最近は♂も♀も3令後期になるまで1800cc程度のブロー容器で管理しています。

>

>

【こういう容器です】

マットを詰め替えた画像は・・・・・

交換は基本的には全交換ですが、幼虫が落ち着くように交換前のマットを少しだけ入れるようにしています。バクテリアの関係があるそうです。

まだまだ先が長いネプーチューン幼虫飼育、今やっと半分位といったところです。またステージが進んだ時にご紹介しますね。(^^)

使用したアイテム

世間ではGW期間に突入した所もありますね。

皆さんいかがお過ごしでしょうか?ここ数日少し寒く冬に逆戻りした感がありますが、まぎれもなくシーズン突入です。

当園の飼育ルームでも羽化している個体が目立ちます。(^^)

さて、本日ご紹介するのは、これもおなじみといった所ですが、スマトラオオヒラタ(アチェ産)の羽化報告です。

【飼育種】

和名:スマトラオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

産地:スマトラ島 アチェ産

累代:WF1

【羽化体長】♂91mm

【使用したエサ】♂Element1100

の2本使用

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計7ヶ月半程度

内歯下がりが特徴のアチェ産スマトラヒラタ。体長こそパラワンには負けますが、

がっちりとした横幅と重厚感のあるボディはとても高い人気を呼んでいます。

飼育自体はとても容易な種で、菌糸は勿論のこと、きのこMat

、くわMatのマット飼育でも順調に育ってくれます。今回使用したのはElement1100

2本。通常なら♂幼虫の場合は2本目の際にはElement1400に入れるのですが今回はあえてElement1100

で羽化させてみました。結果的には♂91mmという結果。もう少し言って欲しかったのですが、Element1100

2本でこのサイズなら満足です。

上記画像は蛹室内の様子です。菌糸の白っぽいところは既に面影もなく土化しておりますがキレイに蛹室を形成し、

羽化不全も無く羽化してくれました。

まだお腹側は赤く羽化して間もないのを物語っております。

時期に黒っぽくなり体も固まってくるでしょう。

迫力のあるスマトラオオヒラタ(アチェ産)是非機会が御座いましたら挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

先日の日記(4/15)のアトラスオオカブト羽化の記事についてKATANAさんより以下の様な質問を貰いました。

【KATANAさんからの質問】

『アトラスではありませんが、今年コーカサスを何頭か羽化させることに成功しましたが、なかなか立派な角にはならず、

アトムみたいなのばかりという結果になってしまいました。今回のアトラスはなかなかに立派な角ですね。

黒土などを使用したわけではないとのことですので、やはり水分量がポイントになってくるのでしょうか・・・?』

今回はこの質問内容についてちょっと触れてみたいと思います。

さてまず今回羽化したアトラスは先日ご紹介したとおり下の画像の個体です。

【飼育種】

和名:アトラスオオカブト

学名:Chalcosoma atlas

また過去羽化したアトラス(スマトラ産)には・・・・

【♂75~85mm:2005/12/03紹介】

等があります。

上記で紹介したアトラス(スマトラ産)は比較的角も伸びて羽化して来てくれました。

飼育方法は昔から変わらずずっと一緒で、当園では飼育したマットのみ(主にきのこMat使用)

でそのまま羽化までもっていきます。蛹化時に黒土や赤土を敷くという事は一切しておりません。

アトラスに関しては比較的長角が出やすいのではないでしょうか?

確かに蛹室を形成する時、マットの水分が少ないと蛹室を作りづらくなり、幼虫も縮んでしまう傾向があるとおもうので、

マットの水分量には気をつけています。これはどの種にも言える事だと思います。

かなり古い画像ですが、スマトラ産アトラスの蛹時の画像です。下に掲載しました。

【スマトラ産アトラス♂蛹:2004/1/14紹介】

このマットはきのこMat

使用ですが、キレイに長角の蛹が形成されています。

また以下の画像は同じアトラスオオカブトですが、ミンダナオ亜種の羽化個体です。

【ミンダナオ産アトラス♂105mm:2004/5/02紹介】

【ミンダナオ産アトラス♂95mm:2005/6/09紹介】

こちらのミンダナオ産のアトラスでも長角が出てくれています。

それと情報が少ないのですが、マレー産コーカサスオオカブトの羽化も過去にご紹介しました。

【マレー産コーカサスオオカブト♂100mm:2003/4/23紹介】

コーカサスはアトラスに比べて長角が出にくいような気がします。

データ公開したのはこの1頭だけですが後に何回かした時には見事な短角が出た記憶があります。

今回の質問の回答をまとめると、KATANAさんのおっしゃるように水分量がポイントになるのかもしれません。

後マットの細かさも細かいほどいいのかもしれませんが、比較的粗いきのこマットでもアトラスでは長角が出てくれているので、

このあたりは当てはまらないのかもしれません・・・。

考え方はあくまでShihoの考えですので、他にもっと良い方法があるかもしれません。あくまでご参考に聞いて頂ければ幸いです。(^^)

最近のコメント