昨年産卵セットしていた国産スジクワガタ。材が結構かじられていたので、産んでいることは分かっていたのですが、あえて割り出さずそのまま材で羽化させようと思い、放っておきました。冬場も加温飼育(25~27℃管理)していたこともあり、時期的にも、もう6月。材からはみ出た幼虫がケース側面で蛹室のようなものを作っているのが分かったので、思い切って割り出してみることにしました。今日はその時の様子をご紹介したいと思います。

まずは国産スジクワガタの個体画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【飼育種】

和名:スジクワガタ

学名:Dorcus striatipennis

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット+クヌギ材2本

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】25~28℃前後

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では産卵結果ですが、

<産卵結果>

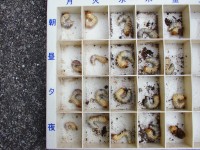

幼虫20頭、蛹1頭(蛹化不全)

今回のセットからは上記のような結果でした。

<全体の感想>

今回は国産スジクワガタ1セットを割り出しました。冬場温度管理もしていましたし、もう6月なのでてっきり成虫になっていることを期待していましたが、まだほとんどが幼虫でした。でも蛹も一頭いましたし、前蛹になりかけの個体も数頭いましたので、羽化まではもうすぐだと思います。

親♀も健在で元気いっぱい、一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットはマット+材を使用した産卵で行いました。材にもマットにも幼虫が確認出来ましたが、ほとんどが材の方に多く入っていました。 マットにいた幼虫は材の表面近くで孵化した幼虫が食していく内にマットの方に移行したのではないかと推測しております。

産卵設定温度は少し高めに設定しました。 25~28℃程度、ほとんど27℃帯でキープするように頑張りました。この時期は寒いので、エアコンは自動でつけっぱなしでした。

今回はまずまずの結果で満足しています。まだあと1セット産卵 セットしている国産スジクワガタがありますが、今回のセットに前蛹&蛹の個体もいましたので、もしかしたらこのまま産卵セット内で羽化させてしまうかもしれません。その ケースについては、また後ほどにはなりますが、改めてご紹介したいと思います。(^^)

さて割り出した幼虫ですが、マットに詰めることにしました。

使用したのは200ccプリンカップ、マットは くわマットを使用しました。ちょっとその時の様子をご紹介してみたいと思います。

プリンカップ200ccに「くわマット」を詰める。マットは勿論加水調整してあります。手でぎゅっと握って水が染み出ない程度で、土団子が作れる程の水分量です。

この時、あくまで私の場合ですが、私は一番底まで穴を開けます。マット下部での酸欠防止の為です。

マットをかぶせ、ふたを閉じて、四隅にキリで通気穴を開けます。

一頭だけ蛹で出てきた個体は同じようにプリンカップにマットにて管理します。ただし既に蛹なので、簡易的に人工蛹室を作ってやります。

フタをして、四隅と、蛹の上部に2ヶ所程の通気穴を開けて完成です。蛹の上部に2ヶ所ほど通気孔を開けるのは、カップ内で水滴が結露しないようにするためです。蛹に水滴は落としたくないですからね。

こんな感じで、完成しました。もうほとんどが3令後期なので、後は交換なしで羽化してくれるでしょう。立派な斧状の顎を持った大型個体が羽化するのを期待するとしましょう。(^^)

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2015年6月5日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ。

先日、本格的なシーズンを前に下見も兼ねて今季初のフィールドに出ました。

着々と採集方法シリーズを書いている私ですが、ある方から以下のような質問を受けました。

採集の下見って何?何をするのですか?

なるほど、確かに初めて野外採集をする方達にとっては「採集の下見」って何のことか分からないかもしれませんね。今日の日記では「採集の下見」の必要性についてちょっと書いてみようと思います。

冬が明け、春が来ると、それまで枯れていたクヌギなどの葉が青々と生えてきて見事に生き生きとしてきます。それと同時にクワカブシーズンの到来でもあります。

あくまで私のやり方ではありますが、私の場合、本格的な採集シーズン(6月~8月)を迎える前には毎年必ずすることがあります。それが「採集地の下見」です。

なぜ下見が必要なのか?「採れる時期に来たら毎年採れている所にそのままいけば良いのではないか?」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。確かにそれはそれでも良いのですが、もっとしっかりと採集をするためには、その年のフィールドに合わせた下見(調査)が必要だと私はそう考えています。

前年度の採集シーズンが終わるのは大体9月上旬あたり、それから今季の採集が始まるのは大体今位の5月下旬あたり、その間約8ヶ月程度採集フィールドを見ていないわけです。その間以外にも様々な変化があります。そういう所を事前に調べるのが下見というわけです。

では下見をすることで、何が分かるのか?

下見によって何をチェックするのか?私は以下のような所をチェックするようにしています。

・採集場所に向かう道のチェック

採集するポイントまで行く道を調べます。何もなければそのまま辿り着けますが・・・

このように崖崩れが発生して道路が寸断され、その先に行けないこともあります。こうなっては危険ですので、その先にある採集ポイントへは諦めなければなりません。

・採集フィールドにおける採集樹の有無チェック

毎年採集出来ていた樹も、今年も大丈夫かどうかは分かりません。樹が枯れていたり、人の手によって伐採されていたりと、そういうことは良くあります。また逆に昨年まで知らなかった新しい樹を発見出来ることもあります。採集出来そうな樹の場所をあらかじめ確認していくことで、スムーズな採集が出来ると思います。

・採集樹の今季における樹液の出る箇所

樹液の出る場所は年々違う事があります。ウロから流れ出す場合はそのウロが今年も存在していれば同じように出ている場合も多いですが、枝傷や樹皮傷から流れ出ていた樹液は、大体がその箇所を変えている事が多いです。

その樹液が出る箇所をあらかじめ覚えておくと採集する際にとても便利です。樹に近づいてまず最初はその箇所を見れば良いのですからね。

・採集樹のウロの有無、形状

樹のウロは毎年形状を変えます。樹自体が穴を塞ごうとしていくからです。狭くなったウロ、まったく穴がなくなったウロなど、様々です。もちろんウロが無くなれば、そこに入っていたクワガタなどは入れなくなり、そのウロでは採集が出来なくなります。

ウロ採集はすばやい作業が必要なので、あらかじめウロの形状を理解し、それに合わせた採り方を認識しておくこともとても大事だと考えます。

如何でしたでしょうか?上記が私が下見でチェックするポイントです。本格的な採集シーズンを前にその年のおおよその採集フィールドの情報を知るのと知らないのでは採集効率に大きく影響すると考えます。

勿論人によってはこの他にもチェックするポイントなど色々あると思います。あくまで私個人のやり方ですのでご参考程度に読んでいただければ幸いです。(^^)

使用したアイテム

先日に続いて、吉原賢様よりまたもご質問がありました。

以下のものです。

マンディブの幼虫♀の3令が何度マットに埋め直しても地表に出てきてしまうらしいのです…。(´д`|||)マットが合わないのかと思い違うマットに替え てみても結果は同じで地表に上がってくるみたいです。地表に上がってきた幼虫はすり鉢状に周りを固めてご飯を食べ、糞もしっかりしています。マットも少し 水分が多目の方が良いと本に書いていたみたいでそうしているようです。この現象は何なのでしょうか?(; ̄Д ̄)?☆になってしまうのではないかと気にな り、心配でしょうがないみたいです。(T0T) shiho様御返答の方よろしくお願いいたしますm(__)m

毎回レスありがとうございます。

この手の質問は本当によくあります。

なので、今回も他の皆様にもご紹介する上で、あえて日記上で取り上げてみました。

幼虫を飼育していて幼虫がマットの上部に上がってくる点ですが、あくまで私個人の考えですが、まず考えられる事は幾つかあります。

・酸欠状態

・病気になった場合

・前蛹なる前

・マット内部が熱を持っている(再発酵)

上に上がってくる原因として一番先に考えられるのが「酸欠状態」です。マット内部で酸欠を起こすと幼虫は大体マット上部に上がってきます。通常酸欠になった幼虫はぐったりとしていてあまり動きません。幼虫を触ってもぐにゃぐにゃと弾力のない身体をしているのが主です。

でもマット上部でしっかりとエサを食べているのですよね?なのでこの状態だと酸欠は除外ということになりますか。。。

次に考えられるのは「病気になった場合」です。しかし病気になった場合も酸欠の時と同様に全く元気がない場合が多いので、しっかりエサを食べたりすることは少ないと考えますので、除外と考えれます。。。

となれば、「全蛹になる前」でしょうか?幼虫は3令後期になると蛹になる為に蛹室を作る準備をします。通常はマット内部で作るのですが、マット内部の状態が悪いとマット内部で蛹室を作るのを諦めて上部に上がってきてしまうことがあります。これは幼虫の状態が悪いというわけではありません。

あとは「マット内部が熱を持っている」ということも考えられます。この時期、もし常温飼育で管理されていれば状況によってマット内部の熱が上がり、それを嫌って上部に上がってくることがあってもおかしくはありません。

マット内の水分量は多めとありましたよね?マット内の水分が多ければ多いほど、マットの再発酵による発熱の可能性は高まっていきます。

一度マット内の温度を計測してみることをお勧めします。28℃以上になっていたら注意が必要です。理想は20~25℃、暑い時期でもギリギリ28℃程度にキープするようにしてみて下さいませ。

以上、幼虫がマット上部に上がってくる原因をいくつか考えてみましたが、まとめてみると

・マット内部が熱を持っている(再発酵)

・前蛹になる前

・軽い酸欠

上記の理由が考えられます。病気は除外です。病気の場合、ぐったりとしていてエサを食べるところではないと思うので・・・。

酸欠も本来は除外対象なのですが、マット上部に上がった時点で十分に酸素が供給されれば、その場で元気を取り戻す可能性もあります。

とりあえず対策としては

・マットの温度を計測して高いならば適温(20~28℃)をキープさせる

・通気を確保して酸欠の可能性がないか探る

・マットの水分量もチェック、マットを手で握って土団子が出来、その際に指から水が染み出ない程度が理想

上記が私がお勧めする対処ですが、勿論これ以外の要因で起こっている可能性も十分に考えられます。

これはあくまで私個人の考え方&対処方ですので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。頼りない回答で申し訳ございません。m(_ _)m

使用したアイテム

いつもコメントを下さっている「吉原賢様」より以下の様な質問を受けました。本来はそのままコメント欄にてお返事するのですが、少し文面が長くなりそうなので、今日は本日の日記にて取り上げてみました。

吉原様より以下のようなご質問を頂きました。

shiho様こんにちは♪今回も質問なのですが、うちのセアカフタマタの娘なんですが一時と比べてご飯の食べ具合は少ないんですがあまり潜らずどちらかと 言うとウロウロしてケースから脱走しようとするのですが、この行動は新たな産卵する場所を求めているんでしょうか?今セットしている材(Mサイズ位)には 10ヵ所位産卵痕らしきものがあります。新たな材をセットし直してあげる方が良いのでしょうか。アドバイスお願いいたしますm(__)m

吉原様、いつもご質問&レス頂きありがとうございます。(^^)

セアカフタマタの質問ですね。

セアカフタマタはフタマタ種ですので、ご存じの通り基本的には材産みです。見えている部分の材表面に産む傾向があります。

すでに産卵痕が10ヶ所程あるということなので、その材を見てみて、他にあまり産むスペースが残されていなければ、吉原様のおっしゃる通り、新たな産卵場所を求めているのかもしれません。まだ続けて産卵をさせたいならば、続けて新しい材を入れてあげると良いでしょう。

その他に考えられることといえば、産卵中の休息を取っているのではないでしょうか?♀もずーっと一気に最後まで産卵を続けるわけではありません。産卵には相当な体力が必要なので間に休憩を入れて産卵を繰り返し行うパターンが多いです。

長い間(2~3週間ほど)上に上がりっぱなしならば、上記で説明したように「産む場所がない」などの理由も考えられますが、1週間程度ならば産卵の間の休憩ってことも考えられます。私のところでもしばらく産まなくなりマット上に上がっていた♀がしばらくすると再び産卵を開始するということは結構ありますよ。(^^)

次の質問は、

後、オオクワガタに関して質問なのですが、本やネット情報等で産卵材は硬めの表記が主体になっていますが柔らかいと産卵しないのですか?何故硬めの方が良 いのでしょうか?菌糸ブロックでの菌床産卵は硬くなくても産卵しますよね?菌糸を好んで産卵するので菌床セットは理解出来るのですが…。(; ̄Д ̄)?

なるほど!材の問題ですね。

オオクワガタ産卵に適する産卵材。確かに昔からオオクワの産卵材には硬いものがよいと良く聞きますね。ですが、私の経験上では、ある程度柔らかさをもった材の方が産むことが多いです。昔は硬い材が良いと聞いていましたので、ガチガチに硬い材を使用していましたが、産まないことはないのですが、あまり産卵数が伸びず、オオクワガタって産卵数が少ないんだな・・・と思っていました。

ですがその後柔らかめの材を使用したところ、硬めの材を使用していた時よりもはるかに多くの産卵を確認出来ました。それから私はオオクワガタにも柔らかめの材を使用するようにしています。

ただし、あまり柔らかすぎるのも良くはありません。オオクワガタはフタマタなどと違い、産卵材に穿孔して自ら体ごと潜って産卵する傾向があります。産卵材があまりにも柔らかすぎると穿孔された時点で材がバラバラになり、産卵が出来なくなってしまいます。

材の断面を爪で押してみて爪跡がしっかりと残るような材が良いです。しかし爪がどこまでも入っていくような材は柔らかすぎます。また全然爪跡が残らない&食い込まない材はちょっと硬すぎるでしょう。

硬すぎず、柔らかすぎない・・・。なかなかちょうど良い材を選ぶのは慣れてしまわないとなかなか難しいかもしませんが、そういう材が理想です。

ただこの考えはあくまで私個人が飼育して感じたやり方なので、他の方にとっては違うご意見もあるかと思います。ご参考程度に一意見として聞いて頂ければ幸いです。

吉原様、如何でしたでしょうか?クワガタ飼育、色々悩みやトラブルありますよね?でもそうやって試行錯誤して新たに挑戦してみるのもクワガタ飼育の醍醐味だと私は思います。これからもガンガン挑戦して大いに悩んで楽しんで下さいね。ご質問ありがとうございました。(^^)

使用したアイテム

先日、あまりにも暑い日が何日か続いたため、下見の意味も含めて、今シーズンの初採集に行ってきました。今日はその時の様子をちょっとご紹介したいと思います。

さぁ、今シーズン初採集です。

まだ本格的な採集時期には少し早いかなと思ったのですが、今季採集する場所、樹の様子見も兼ねてやってきました。

採集下見は結構重要です。毎年同じ場所に同じ樹が残っているとは限りません。何だかの理由で伐採されていたり、枯れていたりすることもあるからです。また前年度樹液が出ていた場所から今年も同じように樹液が出るとは限りません。これは樹のウロの形状もそうで、微妙に変形してウロが閉じてしまっていることもよくあります。なので、私は本格的な採集シーズンの前にはこうした下見を行うことをするようにしています。運が良ければ今の時期でも活動が早いコクワガタやオオクワなどに逢えるかもしれませんしね・・・。

今年初お目見えのクヌギの樹

まず一本目、直径30cm程度のクヌギの樹です。

葉が青々と生い茂っています。

元気いっぱいなのが伝わってくるようです。

ちょうど葉っぱが落ちていたので、ご紹介します。

これがクヌギの葉ですね。

クヌギの葉の裏側部分、光沢のあるツルツルとした表側と比べて白っぽく見えます。

樹の胴回り部分、これがクヌギの樹皮ですね。表面はゴツゴツとして盛り上がりがあり、波打っているようにも見えます。

この樹はウロ(樹の穴)がないので、蹴ってみましたが、何も反応なし。まだこの時期は蹴り採集で主に落ちてくるノコギリやミヤマは時期的にちょっと早いのでしょう。コクワガタも落ちてきませんでした。

次にウロがあるちょっと太めの樹を見にやってきました。この樹もクヌギです。

ゆっくり近づいてウロの中を懐中電灯で照らします。時間帯は昼間ですが、ウロの中は真っ暗ですので昼間でも懐中電灯は必需品です。

奥から樹液は出ていますが、残念ながら何もいませんね。ウロの中にいなかったので樹を蹴ってみましたが、何も落ちてこず反応なし。。。この樹からは過去にヒラタ、コクワなどが採集出来ています。やはりまだもう少し早いのかな。。。

別のクヌギの樹のウロです。

こちらも樹液は出ていますね。前の方に流れ出しているのがお分かりでしょうか?

しかし残念ながらこちらにもいません。同様に蹴ってみましたが何も落ちてこず・・・。

このようなかんじで辺りの樹を見て回りましたが、結果は・・・収穫ナシ、0頭でした。下見を含めいるとはいえ、少しは期待していたのですが、甘くはありませんね。

とはいえ、樹液が出ているのも確認しましたし、見回った樹液の場所、ウロの有無なども確認出来ましたので、下見としてはこれで十分な成果です。また次の機会に逢えるのを楽しみにしておこうと思っております。(^^)

使用したアイテム

2015年、野外採集方法シリーズ、今日は本土産カブトムシの採集方法をご紹介します。

※年々温暖化などの気象現象の変化などで虫の活動分布や時期なども微妙に変化が起こってきていると思います。採集方法のデータは前年度の採集データを基に記載しております。

採集方法シリーズは毎年掲載していくつもりですが、それゆえ毎年微妙にデータにズレや追記説明が加わっていきますことをご了承下さいませ。

【飼育種】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

7月中旬~9月中旬

※ベストシーズンは7月下旬~8月中旬

【採集場所】

沖縄、南西諸島などを除く、ほぼ全国に生息。平地性が強く、ほんの少しの雑木林が集まった所でも生息している場合があります。

また♂♀共に飛翔性が高く、灯火に非常に集まりやすい習性があります。裏山があるコンビニやガソリンスタンド、道端の自動販売機の光にもよく飛んできます。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレ、タブ、ヤナギなど(※地域によって変わると思います)

【本土産カブトムシのいそうな場所】

標高の低い雑木林、近くに川や堆肥場などがあると更に良い

【採集方法】

樹液を舐めているのを直接採る採集が主です。

また飛翔性も非常に高いので灯火採集も有効的です。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)~夜間(日が沈んでから)

だだし、薄暗い雑木林では昼間でも活発に活動します。

【採集道具】

私は本土産カブトムシを採る時は一応以下のものを使用してます。

懐中電灯:カブトムシの場合、暗い時間帯や暗い場所にいる場合が高いので、ライトは必需品です。

脚立:高い樹に登るには必需品ですが、カブトムシは振動を感じるとすぐ飛んでしまったりするので必要性はまぁまぁといったところでしょうか。。。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

樹の高い位置に掴まっている本土カブトムシを採集するにはこの道具を使用しています。木々をすり抜けてターゲットの近くまで行ったら、思い切ってかぶせて網の中に掴まらせます。一度網を掴めば結構しっかりとしばみついてくれるので、あとはゆっくりと網を戻すだけです。

採集ケース:ルアーケース

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利ですが、本土産カブトムシの場合、クワガタと違い体高や体格が大きいので大きめのルアーケースではないと入りません。またカブトムシはクワガタよりもかなり激しく動き回るので、複数頭を同時にルアーケースに入れることはなかなか難しいです。ルアーケースを使用する場合は、大きめの深いマスがあるサイズを用意したほうが良いでしょう。

採集ケース: 飼育ケース

私の場合、カブトムシの場合はクワガタのようにルアーケースではなく、こちらのケースを主に使用します。理由は捕まえた際に入れるのが楽だからです。複数頭入れるわけですから、喧嘩などをしないようにマット3割まで入れ、あとはとまり木や落ち葉などをいれて個体の接触を減らすと喧嘩も減らすことが出来ます。とまり木や落ち葉などがない場合は、新聞紙を手のひらサイズにちぎって丸めたものを複数入れると良いですよ。私はよくこの方法を使用します。

【その他の採集のやり方】

あくまで私のやり方ですが、まず樹を見てルッキングで直接採れるところは手、網などで採集します。それでも採れない位置にいる時や、もういないと思っていてもまだ見えない位置にいる場合があります。

その場合私は大型のライト(光が強ければ強いほどよい)を用意し、樹の上部を照らしたまま樹を蹴ります。そうすると振動にびっくりしたカブトムシが飛び立ち、そして更に今度は光のある方向に向かってくることがあります。カブトムシが飛び立った場合、かなりの羽音がするのでよく分かります。後はライトの光で後を追い、光で誘導して自分の手元や足元まで誘い落とす・・・といったようなやり方を良くします。あくまで私のやり方ですが、これが結構有効な時があります。

如何でしょうか?上記が本土産カブトムシを採集する際の私のやり方です。本土産カブトムシはクワガタシーズンが一段落した頃から始まります。そしてその期間はとても短く、成虫寿命はとても短い種です。クワガタより容易に見つけられ、個体数もとても多いです。とても格好良いですので、今年は是非採集してみてはどうでしょうか?(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年野外採集方法シリーズ、本日は本土ヒラタクワガタの採集方法についてご紹介したいと思います。

※年々温暖化などの気象現象の変化などで虫の活動分布や時期なども微妙に変化が起こってきていると思います。採集方法のデータは前年度の採集データを基に記載しております。

採集方法シリーズは毎年掲載していくつもりですが、それゆえ毎年微妙にデータにズレや追記説明が加わっていきますことをご了承下さいませ。

【飼育種】

和名:本土ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月下旬

【採集場所】

南西諸島を除く西日本を中心に多く生息しております。近年では温暖化の影響もあり関東地方でも見かけることが徐々に多くなっているようです。標高の低い平地に近い所に多く生息しておりますが、地域によっては比較的高地にでも生息しています。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【本土ヒラタクワガタのいそうな場所】

本土ヒラタクワガタの場合、多くは夜活動しますが、昼間でも薄暗い場所などでは活動します。樹のウロや樹皮裏を中心に潜んでいますが、枝先や樹の幹などにぽつんと付いている事もあります。

また大型の♂個体は大きめのウロに♀を伴って入っている場合が多いです。一匹の大型の♂に複数の♀が一緒に入っているのもよく見かけます。私が過去に見た中では65mm程度の♂1頭と♀8頭が同じウロの中にいたことがあります。まさにハーレム状態でした。やはり強い♂にはそれなりに力があるということでしょうか・・・。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)

灯火採集(光に集まってきたのを採る)。

樹の穴(ウロ)から棒などを使って掻き出す採集方法。

樹の皮に潜んでいるのを採る採集方法。

私の場合、ほとんどが樹の穴(ウロ)か樹皮の裏側から掻き出す採集方法です。

ポイント:樹皮裏やウロを見るとき、既に道具を準備して、ウロを覗いた瞬間に逃げ道を遮断する事が大事です。

ウロの中はかなり深くなっていることが多いので、逃げられたらしばらくは出てきません。迅速さが命です。

後は蹴り採集。大型の個体は樹につかまる力も強いので、がっちり樹に掴まれたらなかなか落ちてきません。

灯火採集でも採れることはありますが、あまり飛翔性が高くないので効率はよくありません。大型♂の飛翔はとても低く、小型タイプが多いです。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)~夜間(日が沈んでから)。薄暗い場所ならば昼間でも結構採れることが多いように思われますが、夜間に活動が活発になる傾向が強いです。

【採集道具】

私は本土ヒラタクワガタを採る時は一応以下のものを使用してます。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。樹の高い所にいた場合に使用する。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯:周りが薄暗い時や草むらに落ちた時などの必要

ヘッドライト:木の上に登る時はこの手のライトが便利。

手が塞がる事が多いので。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中を探ります。大型のヒラタは大抵ウロの中にいることが多いので、ヒラタ採集においてはこれは必需品です。

ピンセット:掻き出し棒との連携で使います。掻き出し棒で顎にひっかけて引っ張り、ピンセットで掴む・・・。あまり強く掴むと顎が折れてしまう事があるので注意!

脚立:高い樹のウロを見る際に登るに必需品。

採集ケース:ルアーケース

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

採集ケース: 飼育ケース

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。それでも大量に入れられるのは便利ですね。

【その他の採集のポイント】

本土ヒラタクワガタの場合、前述でも書いたように樹のウロや樹皮裏にいる事が多いので意外に雨の日でも潜んでいます。

静かに近づき、サッとライトを当て、サッと逃げ道を塞ぐ・・・。これが私個人の本土ヒラタクワガタ採集のポイントです。また物音にも意外に敏感なので目的の場所に近づく際にはなるべく静かに近づくようにしましょう。

上記が私が本土ヒラタクワガタを採集するときに注意して行う事項です。最近ではなかなか大型の個体を見る機会が減ってきているように思います。でもそれゆえ、大型を採集出来た時の喜びは感動ものです。さぁ、皆さんも今年は本土ヒラタクワガタを捕まえてみましょう!!(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

GWも明けましたね。皆さん良い休日をお過ごしになられましたでしょうか?今日も紹介していきます、野外採集の方法、今回は国産アカアシクワガタの採集方法ご紹介したいと思います。

【個体参考例:アカアシクワガタ♂】

【飼育種】

和名:国産アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

産地:日本

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、紹介してみたいと思います。(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

5月下旬~9月下旬、ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採集場所】

東日本以北に多く生息し、ある程度標高がある高所に生息、広葉樹が広がり、近くに川(水辺)が流れているような場所が好ましい

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレ、ヤナギなど(※地域によって変わると思います)

【国産アカアシクワガタのいそうな場所】

国産アカアシクワガタの場合、細い木の枝等に掴まっている事が多いです。昼間は日差しを避ける為、葉の影などに潜んでいるようです。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)灯火採集(光に集まってきたのを採る)があります。

私の場合、ほとんどが蹴り採集ですが、地域によっては灯火採集でかなり集まってくるところもあると聞きます。

蹴り採集の場合のやり方として、一発目の蹴りは結構重要です。最初の蹴りでがビックリして足を縮めて落ちてきます。2回目以降の蹴りでは、今度は逆に落ちまいとしがみつくのでなかなか落ちにくくなります。アカアシクワガタは手が長く樹につかまりやすい体型をしておりますので、一度樹にしがみついたらなかなか落ちない事も多いです。樹の隙間をじっくり見て探すルッキング採集も有効だと思います。

また地域によっては灯火採集でもよく取れるところもあるようです。各種クワガタの中でも飛翔性は高いように思われます。

【採集する時間帯】

基本的には早朝~午前中が私的にはベスト。蹴り採集時には落ちてくる場所が見えることが必須条件。暗くなると厳しくなる。後は、夕方~夜間。こちらは灯火採集に向きます。アカアシクワガタは♂♀共に比較的小型なタイプなので、♂♀共によく飛翔するようです。

【採集道具】

私はアカアシクワガタを採る時は一応以下のものを使用してます。ほとんどが蹴り採集、もしくは灯火採集なので、ヒラタなどを採集する時に使用するウロ採集などに使用する掻き出し棒やピンセットなどは使用しません。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

※あくまで私の採集方法ですが、アカアシクワガタの場合、この網はとても重宝します。枝先や枝分かれの所にくっついていることが多いので、狭い隙間に入り込めるこの網は私の必需品です。

また大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。そうすれば振動を感知したアカアシが落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

懐中電灯:周りが薄暗い時や草むらに落ちた時、枝の間をルッキングする時などに必要

懐中電灯:周りが薄暗い時や草むらに落ちた時、枝の間をルッキングする時などに必要

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。それでも大量に入れられるのは便利ですね

【その他の採集のポイント】

風が強い日は採集が難しいです。強い風が吹くとアカアシクワガタはその長い足で木にしっかりとしがみつくので木を蹴ってもなかなか落ちてきません。後、雨が降っている時&降った直後も難しいです。理由は木を蹴っても葉や枝に残っている雨粒が無数に落ちてきて、どれがクワガタかどうか判断がしずらい時があります。

上記が私がアカアシクワガタを採集するときに注意して行う事項です。如何でしたでしょうか?国産アカアシリクワガタ。山地性が強く、通常平野部ではなかなか見かけることが出来ないクワガタですが、なかなか味があるクワガタです。皆さんも今年は是非国産アカアシクワガタの採集にチャレンジしてみませんか??(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年野外採集方法の紹介も、もうあとわずかとなってきました。今日は本土ノコギリクワガタの採集方法をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:国産ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採集場所】

平地に近い所に多い、ただ高所でも生息。近くに川(水辺) が流れているような場所が好ましい

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【ノコギリのいそうな場所】

ノコギリの場合、上記画像のように木の枝に掴まっている事が多いです。

昼間は日差しを避ける為、葉の影などに潜んでいるようです。

木の太さは細くても太くても、どちらもいるようです。すっごく細い背丈位の木でもいることがあります。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)

灯火採集(光に集まってきたのを採る)があります。

私の場合、ほとんどが蹴り採集です。

ポイント:一発目の蹴りは結構重要です。

最初の蹴りでノコギリがビックリして足を縮めて落ちてきます。

2回目以降の蹴りでは、今度は逆に落ちまいとしがみつくので

なかなか落ちにくくなります。大型の場合、一度しがみついたらなかなかおちないのでご注意を。

後、ノコギリは灯火採集でも良く取れます。

クワガタの中では一番飛翔性が高いように思われます。

昔はかなりの数のノコギリを灯火で捕獲した事があります。

【採集する時間帯】

基本的には早朝~午前中が私的にはベスト。

蹴り採集時には落ちてくる場所が見えることが必須条件。暗くなると厳しくなる。

後は、夕方~夜間。こちらは灯火採集に向きます。ただ超大型の飛来はまれ。♀が多いです。

【採集道具】

私はノコギリを採る時は一応以下のものを使用してます。

ノコギリとミヤマは同じ道具ですね。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

採集ケース:ルアーケース

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。それでも大量に入れられるのは便利ですね

【その他の採集のポイント】

風が強い日は採集が難しいです。

強い風が吹くとノコギリは木にしっかりとしがみつくので木を蹴ってもなかなか落ちてきません。

後、雨が降っている時&降った直後も難しいです。理由は木を蹴っても葉や枝に残っている雨粒が無数に落ちてきて、どれがクワガタかどうか判断がしずらい時があります。

上記が私がノコギリを採集するときに注意して行う事項です。

如何でしたでしょうか?本土ノコギリクワガタ。よく見かける一般的なクワガタですが、70mmUPを超える個体はとても迫力があります。のぜひ 皆さんも今年は本土ノコギリクワガタの採集にチャレンジしてみませんか??(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年度野外採集方法シリーズ、今回はいよいよ本土産ミヤマクワガタの登場です。

まずは本土産ミヤマクワガタの紹介です。

【飼育種】

和名:本土産ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

生息地:日本

本土産ミヤマクワガタ、昔から私が憧れる私的に国内ナンバーワンのクワガタムシです。山地性が強く、山手の少し標高が高い場所に生息しています。

私も子供の頃は採集場所は平野部に近い場所だったため、ほとんど見かけることがありませんでした。大人になり車で自ら行動出来るようになってから多く採集出来るようになりました。

では今からどのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

5月下旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。過去にですが、10月の肌寒い時期に交尾しているペアを捕まえた事もありますが、それはまれな話。7月が一番多いように感じられます。

【採集場所】

近くに川(水辺)が流れている、少し高所(標高が)に近い山手

上記の画像は標高300mm位の山間部。このような場所ではよくミヤマを見かけます。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【ミヤマのいそうな場所】

ミヤマの場合、木の枝に掴まっている事が多いです。

昼間は日差しを避ける為、葉の影などに潜んでいるようです。

木の太さは細くても太くても、どちらもいるようです。すっごく細い背丈位の木でもいることがあります。

ピンボケですみませんが、ニレの枝に捕まっているミヤマクワガタ♂の画像です。このミヤマは地上より2mほどの高さの枝下にいました。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)

灯火採集(光に集まってきたのを採る)があります。

私の場合、ほとんどが蹴り採集です。

ポイント:一発目の蹴りは結構重要です。

最初の蹴りでミヤマがビックリして足を縮めて落ちてきます。

2回目以降の蹴りでは、今度は逆に落ちまいとしがみつくので

なかなか落ちにくくなります。大型の場合、一度しがみついたらなかなかおちないのでご注意を。

【採集する時間帯】

基本的には早朝~午前中が私的にはベスト。

蹴り採集時には落ちてくる場所が見えることが必須条件。暗くなると厳しくなる。

後は、夕方~夜間。こちらは灯火採集に向きます。ただ超大型の飛来はまれ。♀が多いです。

【採集道具】

私はミヤマを採る時は一応以下のものを使用してます。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯:周りが薄暗い時のルッキングや草むらに落ちた時などの必需品!

採集ケース:ルアーケース

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。それでも大量に入れられるのは便利ですね

【その他の採集のポイント】

風が強い日は採集が難しいです。

強い風が吹くとミヤマは木にしっかりとしがみつくので木を蹴ってもなかなか落ちてきません。

後、雨が降っている時&降った直後も難しいです。理由は木を蹴っても葉や枝に残っている雨粒が無数に落ちてきて、どれがクワガタかどうか判断がしずらい時があります。

上記が私がミヤマを採集するときに注意して行う事項です。

如何でしたでしょうか?本土ミヤマクワガタ、本当に格好がよいクワガタですよ。70mmUPの個体が採集出来た時は本当に感動ものです!!ぜひ 皆さんも今年は本土ミヤマクワガタの採集にチャレンジしてみませんか??(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、 木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

最近のコメント